申时行在的时候,大家都说朝廷很乱,等申时行走了,大家才知道,什么叫乱。

首辅走了,王锡爵不在,按顺序,应该是许国当首辅。可这位兄弟相当机灵,一看形势不对,写了封辞职信就跑了。

只剩王家屏了。

万历不喜欢王家屏,王家屏也知道皇帝不喜欢他,所以几乎在申时行走人的同时,他就提出辞职。

然而万历没有批,还把王家屏提为首辅。原因很简单,这么个烂摊子,现在内阁就这么个人,好歹就是他了。

内阁总算有个人了,但一个还不够,得再找几个。搭个班子,才好唱戏。说起来还是申时行够意思,早就料到有这一天,所以在临走时,他向万历推荐了两个人:一个是时任吏部左侍郎赵志皋,另一个是原任礼部右侍郎张位。

这个人事安排十分有趣,因为这两个人兴趣不同,性格不同,出身不同,总而言之,就没一点共同语言,但事后证明,就是这么个安排,居然撑了七八年,申先生的领导水平可见一斑。

班子定下来了,万历的安宁日子也到了头。因为归根结底,大臣们闹腾,还是因为册立太子的事情,申先生不过是帮皇帝挡了子弹,现在申先生走了,皇帝陛下只能赤膊上阵。

万历二十年(1592)正月,真正的总攻开始了。

礼部给事中李献可首先发难,上书要求皇帝早日批准长子出阁读书,而且这位兄台十分机灵,半字不提册立的事,全篇却都在催这事,半点把柄都不留,搞得皇帝陛下十分狼狈,一气之下,借口都不找了:

“册立已有旨意,这厮偏又来烦扰……好生可恶,降级调外任用!”

其实说起来,李献可不是什么大人物,这个处罚也不算太重。可万历万没想到,就这么个小人物,这么点小事儿,他竟然没能办得了。

因为他的圣旨刚下发,就被王家屏给退了回来。

作为朝廷首辅,如果认为皇帝的旨意有问题,可以退回去,拒不执行,这种权力,叫做封还。

封还就封还吧,不办就不办吧,更可气的是,王首辅还振振有词:

这事我没错,是皇帝陛下错了!因为李献可没说册立的事,他只是说应该出阁读书,你应该采纳他的意见,即使不能采纳,也不应该罚他,所以这事我不会办。

真是要造反了,刚刚提了首辅,这白眼狼就下狠手。万历恨不得拿头撞墙,气急败坏之下,他放了王家屏的假,让他回家休养去了。

万历的“幸福”生活从此拉开序幕。

几天后,礼部给事中钟羽正上疏,支持李献可,经典语言如下:

“李献可的奏疏,我是赞成的,请你把我一同降职吧(请与同谪)。”

万历满足了他的要求。

又几天后,礼部给事中舒弘绪上疏,发言如下:

“言官是可以处罚的,出阁读书是不能不办的。”

发配南京。

再几天后,户部给事中孟养浩上疏,支持李献可、钟羽正等人。

相对而言,他的奏疏更有水平,虽然官很小(七品),志气却大,总结了皇帝大人的种种错误,总计五条,还说了一句相当经典的话:

“皇帝陛下,您坐视皇长子失学,有辱宗社祖先!”

万历气疯了,当即下令,把善于总结的孟养浩同志革职处理,并拉到午门,打了一百杖。

暴风雨就是这样诞生的。

别人也就罢了,可惜孟先生偏偏是言官,干的是本职工作,平白被打实在有点冤。

于是大家都愤怒了。

请注意,这个大家是有数的,具体人员及最终处理结果如下所列:

内阁大学士赵志皋上疏,被训斥。

吏科右给事中陈尚象上疏,被革职为民。

御史邹德泳,户科都给事中丁懋逊、兵科都给事中张栋、刑科都给事中吴之佳、工科都给事中杨其休,礼科左给事中叶初春,联名上疏抗议。万历大怒,将此六人降职发配。

万历终于做了一件了不起的事情。如果加上最初上疏的李献可,那么在短短的几天之内,他就免掉了十二位当朝官员。这一伟大记录,就连后来的急性子崇祯皇帝也没打破。

事办到这份上,皇帝疯了,大臣也疯了。官服乌纱就跟白送的一样,铺天盖地到处乱扔,大不了就当老子这几十年书白读了。拼个你死我活只为一句话:可以丢官,不能丢人!

在这一光辉思想的指导下,礼部员外郎董嗣成、御史贾名儒、御史陈禹谟再次上疏,支持李献可。万历即刻反击,董嗣成免职,贾名儒发配,陈禹谟罚工资。

事情闹到这里,到底卷进来多少人,我也有点乱。但若以为就此打住,那实在是低估了明代官员的战斗力。

几天后,礼部尚书李长春也上疏了。对这位高级官员,万历也没客气,狠狠地骂了他一顿,谁知没多久,吏部尚书蔡国珍、侍郎杨时乔又上疏抗议,然而这一次,万历没有做出任何反应——实在骂不动了。

皇帝被搞得奄奄一息,王家屏也坐不住了,他终于出面调停,向皇帝认了错,并希望能够赦免群臣。

想法本是好的,方法却是错的。好不容易消停下去的万历,一看见这个老冤家,顿时恢复了战斗力,下书大骂:

“自你上任,大臣狂妄犯上,你是内阁大学士,不但不居中缓和矛盾,反而封还我的批示,故意激怒我!见我发怒,你又说你有病在身,回家休养!国家事务如此众多,你在家躺着(高卧),心安吗!?

既然你说有病,就别来了,回家养病去吧!”

王家屏终于理解了申时行的痛苦,万历二十年(1592)三月,他连上八封奏疏,终于回了家。

这是一场实力不对等的较量,大臣的一句话,可能毫无作用,万历的一道圣旨,却足以改变任何人的命运。

然而万历失败了,面对那群前仆后继的人,他虽然竭尽全力,却依然失败了,因为权力并不能决定一切——当它面对气节与尊严的时候。

王家屏走了,言官们暂时休息了。接班的赵志皋比较软,不说话,万历正打算消停几天,张位又冒出来了。

这位次辅再接再厉,接着闹,今天闹出阁讲学,明天就闹册立太子。每天变着法地折腾皇帝,万历同志终于顶不住了。如此下去,不被逼死,也被憋死了。

必须想出对策。

考虑再三,他决定去找一个人,在他看来,只有这个人才能挽救一切。

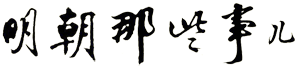

【王锡爵】

万历二十一年(1593),王锡爵奉命来到京城,担任首辅。

王锡爵,字元驭,苏州太仓人。

嘉靖四十一年,他二十八岁,赴京赶考,遇见申时行,然后考了第一。

几天后参加殿试,又遇见了申时行,这次他考了第二。

据说他之所以在殿试输给申时行,不外乎两点,一是长得不够帅,二是说话不够滑。

帅不帅不好说,滑不滑是有定论的。

自打进入朝廷,王锡爵就是块硬骨头。万历五年张居正夺情,大家上书闹,他跑到人家家里闹,逼得张居正大人差点拔刀自尽。吴中行被打得奄奄一息,大家在场下吵,他跑到场上哭。

万历六年,张居正不守孝回京办公。大家都庆贺,他偏请假,说我家还有父母,实在没有时间工作,要回家尽孝,张居正恨得直磨牙。

万历九年,张居正病重,大家都去祈福,他不屑一顾。

万历十年,张居正病逝,反攻倒算开始,抄家闹事翻案,人人都去踩一脚,这个时候,他说:

“张居正当政时,做的事情有错吗?!他虽为人不正,却对国家有功,你们怎能这样做呢?!”

万历十三年,他的学生李植想搞倒申时行,扶他上台,他痛斥对方,请求辞职。

三年后,他的儿子乡试考第一,有人怀疑作弊,他告诉儿子,不要参加会试,回家待业,十三年后他下了台,儿子才去考试,会试第二,殿试第二。

他是一个经得起时间考验的人。

所以在万历看来,能收拾局面的,也只有王锡爵了。

王大人果然不负众望,到京城一转悠,就把情况摸清促了。随即开始工作,给皇帝上了一封密信。大意是说,目前情况十分紧急,请您务必在万历二十一年册立太子,绝不能再拖延了,否则我就是再有能耐,也压制不了!

吸取了上次的教训,万历没敢再随便找人修电脑,专程派了个太监,送来了自己的回信。

可王锡爵刚打开信,就傻眼了。

信上的内容是这样的:

“看了你的奏疏,为你的忠诚感动!我去年确实说过,今年要举行册立大典,但是(注意此处),我昨天晚上读了祖训(相当于皇帝的家规),突然发现里面有一句训示:立嫡不立长,我琢磨了一下,皇后现在年纪还不大,万一将来生了儿子,怎么办呢?是封太子,还是封王?”

“如果封王,那就违背了祖训,如果封太子,那就有两个太子了,我想来想去,想了个办法,要不把我的三个儿子一起封王,等过了几年,皇后没生儿子,到时候再册立长子也不迟。这事我琢磨好了,既不违背祖制,也能把事办了,很好,你就这么办吧。”

阶级斗争又有新动向了,很明显,万历同志是很动了一番脑筋,觉得自己不够分量,把老祖宗都搬出来了,还玩了个复杂的逻辑游戏,有相当的技术含量,现解析如下。

按老规矩,要立嫡子(皇后的儿子),可是皇后又没生儿子,但皇后今天没有儿子,不代表将来没有。如果我立了长子,嫡子生出来,不就违反政策了吗?但是皇后什么时候生儿子,我也不知道,与其就这么拖着,还不如把现在的三个儿子一起封了了事,到时再不生儿子,就立太子。先封再立,总算对上对下都有了交代。

王锡爵初一琢磨,就觉得这事有点悬,但听起来似乎又只能这么办,思前想后,他也和了稀泥,拿出了两套方案。

方案一、让皇长子拜皇后为母亲,这样既是嫡子又是长子,问题就解决了。

方案二、按照皇帝的意思,三个儿子一起封王,到时再说。

附注:第二套方案,只有在万不得已的时候,才能使用。

上当了,彻底上当了。

清醒了一辈子的王大人,似乎终于糊涂了,他好像并不知道,自己已经跳入了一个陷阱。

事实上,万历的真正目标,不是皇长子,而是皇三子。

他喜欢郑贵妃,喜欢朱常洵,压根就没想过要立太子,搞三王并封,把皇长子、三子封了王,地位就平等了,然后就是拖,拖到大家都不闹了,事情也就办成了。

至于所谓万不得已,采用第二方案,那也是句废话,万历同志这辈子,那是经常地万不得已。

总之,王锡爵算是上了贼船了。

万历立即选择了第二种方案,并命令王锡爵准备执行。

经过长时间的密谋和策划,万历二十一年(1593)正月二十六日,万历突然下发圣旨:

“我有三个儿子,长幼有序。但问题是,祖训说要立嫡子,所以等着皇后生子,一直没立太子,为妥善解决这一问题,特将皇长子、皇三子、皇五子全部封王,将来有嫡子,就立嫡子,没嫡子,再立长子,事就这么定了,你们赶紧去准备吧。”

圣旨发到礼部,当时就炸了锅。这么大的事情,事先竟没听到风声,实在太不正常,于是几位领导一合计,拿着谕旨跑到内阁去问。

这下连内阁的赵志皋和张位也惊呆了,什么圣旨,什么三王并封,搞什么名堂!?

很明显,这事就是王锡爵办的。消息传出,举朝轰动,大家都认定,朝廷又出了个叛徒,而且还是主动投靠的。

所有人都知道,万历已经很久不去找(幸)皇后了,生儿子压根就是没影的事。所谓三王并封,就是扯淡,大家都能看出来,王锡爵你混了几十年,怎么看不出来?分明就是同谋,助纣为虐!

再说皇帝,你都说好了,今年就办,到时候了竟然又不认账。搞个什么三王并封,我们大家眼巴巴地盼着,又玩花样,你当你耍猴子呢?!

两天之后,算帐的人就来了。

光禄寺丞朱维京第一个上书,连客套话都不说,开篇就骂:

“您先前说过,万历二十一年就册立太子,朝廷大臣都盼着,忽然又说要并封,等皇后生子。这种说法,祖上从来就没有过!您不会是想愚弄天下人吧!”

把戏被戳破了,万历很生气,立即下令将朱维京革职充军。

一天后,刑部给事中王如坚又来了:

“十四年时,您说长子幼小,等个两三年;十八年时,您又说您没有嫡子,长幼有序,让我们不必担心;十九年时,您说二十年就册立;二十年时,您又说二十一年举行;现在您竟然说不办了,改为分封,之前的话您不是都忘了吧,以后您说的话,我们该信那一句?”

这话杀伤力实在太大,万历绷不住了,当即把王如坚免职充军。

已经没用了,什么罚工资、降职、免职、充军,大家都见识过了,还能吓唬谁?

最尴尬的,是礼部的头头脑脑们,皇帝下了圣旨,内阁又没有封还,按说是不能不办的。可是照现在这么个局势,如果真要去办,没准自己就被大家给办了。想来想去,搞了个和稀泥方案:三王并封照办,但同时也举行册立太子的仪式。

方案报上去,万历不干:三王并封,就为不立太子,还想把我绕回去不成?

既然给面子皇帝都不要,也就没啥说的了。礼部主事顾允成,工部主事岳元声,光禄寺丞王学曾等人继续上书,反对三王并封,这次万历估计也烦了,理都不理,随他们去。

于是抗议的接着抗议,不理的照样不理,谁也奈何不了谁。

局面一直僵持不下,大家这才突然发觉,还漏了一个关键人物——王锡爵。

这事既然是王锡爵和皇帝干的,皇帝又不出头,也只能拿王锡爵开刀了。

先是顾允成、张辅之等一群王锡爵的老乡上门,劝他认清形势,早日解决问题。然后是吏部主事顾宪成代表吏部全体官员写信给王锡爵,明白无误地告诉他:现在情况很复杂,大家都反对你的三王并封,想糊弄过去是不行的。

王锡爵终于感受到了当年张居正的痛苦,不问青红皂白,就围上来群殴,没法讲道理,就差打上门来了。

当然,一点也没差,打上门的终究来了。

几天之后,礼部给事中史孟麟、工部主事岳元声一行五人,来到王锡爵办公的内阁,过来只干一件事:吵架。

刚开始的时候,气氛还算不错,史孟麟首先发言,就三王并封的合理性、程序性一一批驳,有理有节,有根有据。

事情到这儿,还算是有事说事,可接下来,就不行了。

因为王锡爵自己也知道,三王并封是个烂事,根本就没法辩,心里理亏,半天都不说话。对方一句句地问,他半句都没答,憋了半天,终于忍不住了:

“你们到底想怎么样?”

岳元声即刻回答:

“请你立刻收回那道圣旨,别无商量!”

接着一句:

“皇上要问,就说是大臣们逼你这么干的!”

王锡爵气得不行,大声回复:

“那我就把你们的名字都写上去,怎么样?!”

这是一句威胁性极强的话。然而岳元声回答的声音却更大:

“那你就把我的名字写在最前面!充军也好,廷杖也好,你看着办!”

遇到这种不要命的二愣子,王锡爵也没办法,只好说了软话:

“请你们放心,虽然三王并封,但皇长子出阁的时候,礼仪是不一样的。”

首辅大人认输了,岳元声却不依不饶,跟上来就一句:

“那是礼部的事,不是你的事!”

谈话不欢而散,王锡爵虽然狼狈不堪,却也顶住了死不答应。

因为虽然骂者众多,却还没有一个人能够找到他的死穴。

这事看起来很简单,万历耍了个计谋,把王锡爵绕了进去,王大人背黑锅,哑巴吃黄连,有苦说不出。

事实上,那是不可能的,王锡爵先生,虽然人比较实诚,也是在官场打滚几十年的老油条,万历那点花花肠子,他一清二楚,之所以同意三王并封,是将计就计。

他的真正动机是,先利用三王并封,把皇长子的地位固定下来,然后借机周旋,更进一步逼皇帝册立太子。

在他看来,岳元声之流都是白颈乌鸦,整天吵吵嚷嚷,除了瞎咋呼,啥事也干不成。所以他任人笑骂,准备忍辱负重,一朝翻身。

然而这个世界上,终究还是有聪明人的。

庶吉士李腾芳就算一个。

李腾芳,湖广湘潭人(今湖南湘潭)。从严格意义上讲,他还不是官,但这位仁兄人还没进朝廷,就有了朝廷的悟性,只用一封信就揭破了王锡爵的秘密。

他的这封信,是当面交给王锡爵的,王大人本想打发这人走,可刚看几行字,就把他给拉住了:

“公欲暂承上意,巧借王封,转作册立!”

太深刻了,太尖锐了,于是王锡爵对他说:

“请你坐下来,好好谈一谈。”

李腾芳接下来的话,彻底打乱了王锡爵的部署:

“王大人,你的打算是对的。但请你想一想,封王之后,恐怕册立还要延后,你还能在朝廷呆多久?万一你退了,接替你的人比你差,办不成这件事,负责任的人就是你!”

王锡爵沉默了,他终于意识到,自己的计划蕴含着极大的风险,但他仍然不打算改正这个错误。因为在这个计划里,还有最后一道保险。

李腾芳走了,王锡爵没有松口,此后的十几天里,跑来吵架的人就没断过。但王大人心里有谱,打死也不说,直到王就学上门的那一天。

王就学是王锡爵的门生,自己人当然不用客气,一进老师家门就哭,边哭还边说:

“这件事情(三王并封)大家都说是老师干的,如此下去,恐怕老师有灭门之祸啊!”

王锡爵却笑了:

“你放心吧,那都是外人乱说的。我的真实打算,都通过密奏交给了皇上,即使皇长子将来登基,看到这些文书,也能明白我的心意。”

这就是王先生的保险,然而王就学没有笑,只说了一句话:

“老师,别人是不会体谅您的!一旦出了事,会追悔莫及啊!”

王锡爵打了个寒战,他终于发现,自己的思维中,有一个不可饶恕的漏洞:

如果将来册立失败,皇三子登基,看到了自己拥立长子的密奏,必然会收拾掉自己。

而如果皇长子登基,即使他知道密奏,也未必肯替自己出头。因为长子登基,本来就是理所当然,犯不着感谢谁,到时,三王并封的黑锅只有他自己背。

所以结论是:无论谁胜利,他都将失败!

明知是赔本的生意,还要做的人,叫做傻子。王锡爵不是傻子,自然不做。万历二十一年二月,他专程拜见了万历,只提出了一个要求:撤回三王并封。

这下万历就不干了,好不容易把你拉上船,现在你要洗手不干,留下我一个人背黑锅,怎么够意思?

“你要收回此议,即无异于认错,如果你认错,我怎么办?我是皇帝,怎能被臣下挟持?”

话说得倒轻巧,可惜王大人不上当:你是皇帝,即使不认错,大家也不能把你怎么样,我是大臣,再跟着淌混水,没准祖坟都能让人刨了。

所以无论皇帝大人连哄带蒙,王锡爵偏一口咬定——不干了。

死磨硬泡没办法,大臣不支持,内阁不支持,唯一的亲信跑路,万历只能收摊了。

几天后,他下达谕令:

“三王都不必封了,再等两三年,如果皇后再不生子,就册立长子。”

可是大臣们不依不饶,一点也不消停,接着起哄,因为大家都知道,皇帝陛下您多少年不去找皇后了,皇后怎么生儿子,不想立就不想立,你装什么蒜?

万历又火了,先是辟谣,说今年已经见过皇后,夫妻关系不好,纯属谣传,同时又下令内阁,对敢于胡说八道的人,一律严惩不怠。

这下子王锡爵为难了,皇帝那里他不敢再去凑热闹了,大臣他又得罪不起,想来想去,一声叹息:我也辞职吧。

说是这么说,可是皇帝死都不放,因为经历了几次风波之后,他已然明白,在手下这群疯子面前,一丝不挂十分危险,身前必须有个挡子弹的,才好平安过日子。

于是王锡爵惨了,大臣轰他走,皇帝不让走,夹在中间受气,百般无奈之下,他决定拼一拼——找皇帝面谈。

可是皇帝大人虽然不上班,却似乎很忙,王锡爵请示了好几个月,始终不见回音。眼看要被唾沫淹死,王大人急眼了,死磨硬泡招数全用上,终于,万历二十一年(1593)十一月,他见到了万历。

这是一次十分关键的会面,与会者只有两人,本来是天知地知,你知我知,但出于某种动机(估计是想保留证据),事后王锡爵详细地记下了他们的每一句话。

等了大半年,王锡爵已经毫无耐心:

“册立一事始终未定,大臣们议论纷纷,烦扰皇上(包括他自己),希望陛下早日决断,大臣自然无词。”

万历倒还想得开:

“我的主意早就定了,反正早晚都一样,人家说什么不碍事。”

不碍事?敢情挨骂的不是你。

可这话又不能明说,于是王大人兜了圈子:

“陛下的主意已定,我自然是知道的,但外人不知道内情,偏要大吵大嚷,我为皇上受此非议深感不忿,不知道您有什么为难之处,要平白受这份闲气?”

球踢过来了,但万历不愧为老运动员,一脚传了回去:

“这些我都知道,我只担心,如果皇后再生儿子,该怎么办?”

王锡爵气蒙了,就为皇后生儿子的破事,搞了三王并封,闹腾了足足半年,到现在还拿出来当借口,还真是不要脸,既然如此,就得罪了:

“陛下,您这话几年前说出来,还过得去,现在皇子都十三岁了,还要等到什么时候!从古至今即使百姓家的孩子,十三岁都去读书了,何况还是皇子?!”

这已经是老子训儿子的口气了,但万历同志到底是久经考验,毫不动怒,只是淡淡地说:

“我知道了。”

王锡爵仍不甘心,继续劝说万历,但无论他讲啥,皇帝陛下却好比橡皮糖,全无反应,等王大人说得口干舌燥,气喘吁吁,没打招呼就走人了,只留下王大人,痴痴地看着他离去的背影。

谈话是完了,但这事没完,王锡爵回家之后,实在是气不过,一怒之下,又写了一封胆大包天的奏疏。

因为这封奏疏的中心意思只有一个——威胁:

“皇上,此次召对(即谈话),虽是我君臣二人交谈,但此事不久后,天下必然知晓,若毫无结果,将被天下人群起攻之,我即使粉身碎骨,全家死绝,也无济于事!”

这段话的意思是说,我和你谈过话,别以为大家都不知道,如果没给我一个结果,此事必将公之于天下,我完蛋了,你也得下水!

这是硬的,还有软的:

“臣进入朝廷三十余年了,一向颇有名声,现在为了此事,被天下人责难,实在是痛心疾首啊!”

王锡爵是真没办法了,可万历却是王八吃秤砣,铁了心地对着干,当即写了封回信,训斥了王锡爵,并派人送到了内阁。

按照常理,王大人看完信后,也只能苦笑,因为他虽为人刚正,却是个厚道人,从来不跟皇帝闹,可这一次,是个例外。

因为当太监送信到内阁的时候,内阁的张位恰好也在。这人就没那么老实了,是个喜欢惹事的家伙,王锡爵拆信的时候,他也凑过来看。看完后,王锡爵倒没什么,他反而激动了。

这位仁兄二话不说,当即怂恿王锡爵,即刻上疏驳斥万历。有了张位的支持,王锡爵浑似喝了几瓶二锅头,胆也壮了,针锋相对,写了封奏疏,把皇帝大人批驳得无地自容。

王锡爵没有想到,他的这一举动,却起到了意想不到的效果。

因为万历虽然顽固,却很机灵。他之所以敢和群臣对着干,无非是有内阁支持,现在王大人反水了,如果再闹下去,恐怕事情就没法收拾,于是他终于下圣旨:万历二十二年春,皇长子出阁读书。

胜利在意想不到的时候来临了,王锡爵如释重负,虽然没有能够册立太子,但已出阁读书。无论如何,对内对外,都可以交代了。

申时行没有办成的事情,王锡爵办成了,按说这也算是个政绩工程,王大人的位置应该更稳才是,然而事实并非如此。

因为明代的大臣很执着,直来直往,说是册立,就必须册立。别说换名义,少个字都不行!所以出阁读书,并不能让他们满意,朝廷里还是吵吵嚷嚷地闹个不停。

再加上另一件事,王锡爵就真是无路可走了。

因为万历二十一年(1593),恰好是京察年。

所谓京察,之前已介绍过,大致相当于干部考核,每六年京察一次,对象是全国五品以下官员(含五品),包括全国所有的地方知府及下属、以及京城的京官。

虽然一般说来,明代的考察大都是糊弄事。但京察不同,因为管理京察的,是六部尚书之首的吏部尚书。收拾不了内阁大学士,搞定几个五品官还是绰绰有余的。

所以每隔六年,大大小小的官员们就要胆战心惊一回。毕竟是来真格的,一旦京察被免官,就算彻底完蛋。

这还不算,最倒霉的是,如果运气不好,主持考核的是个死脑筋的家伙,找人说情都没用,那真叫玩的就是心跳。

万历二十一年(1593)的这次京察,就是一次结结实实的心跳时刻。因为主持者,是吏部尚书孙鑨和考功司郎中赵南星。

孙鑨倒没什么,可是赵南星先生,就真是个百年难得一遇的顽固型人物。

赵南星,字梦白,万历二年进士。早在张居正当政时期,他就显示了自己的刺头本色,一直对着干。张居正死后获得提升,也不好好干,几年后就辞职回家了,据他自己说是身体不好,不想干了。

此人不贪钱,不好色,且认死理,此前不久才再次出山,和吏部尚书一起主持京察。

这么个人来干这么个事,很明显,就是来折腾人的。

果不其然,京察刚一开始,他就免了两个人的官,一个是都给事中王三余,另一个是文选司员外郎吕胤昌。

朝廷顿时一片恐慌。

因为这两个人的官虽不大,身份却很特殊:王三余是赵南星的亲家,吕胤昌是孙鑨的外甥。

拿自己的亲戚开刀,意思很明白:今年这关,你们谁也别想轻易过去。

官不聊生的日子就此开始,六部及地方上的一大批官员纷纷落马,哭天喊地,声震寰宇,连内阁大学士也未能幸免。赵志皋的弟弟被赶回了家,王锡爵的几个铁杆亲信也糟了殃。

赵志皋是个老实人,也不怎么闹。王锡爵就不同了,他上门逼张居正的时候,赵南星也就是个小跟班,要说闹事,你算老几?

很快,几个言官便上疏攻击吏部的人事安排,从中挑刺。赵南星自然不甘示弱,上疏反驳,争论了几天,皇帝最后判定:吏部尚书孙鑨罚一年工资,吏部考功司郎中赵南星官降三级。

这个结果实在不值得惊讶,因为那段时间,皇帝大人正在和王锡爵合伙搞三王并封。

但王锡爵错了,因为赵南星先生,绝不是一个单纯的人。

事实上,他之所以被拉到前台,去搞这次京察,是因为在幕后,有个人在暗中操纵着一切。

这个人的名字,叫顾宪成。

关于这位仁兄的英雄事迹,后面还要详细介绍,这里就不多说了,但可以确定的是,万历二十一年的这次京察,是在顾宪成的策划下,有预谋,有目的的政治攻击。关于这一点,连修明史的史官都看得清清楚楚。(明史·顾宪成传)

事实印证了这一点,前台刚刚下课,后台就出手了。一夜之间,左都御史李世达、礼部郎中于孔兼等人就冒了出来,纷纷上疏攻击,王大人又一次成为了靶子。

关键时刻,万历同志再次证明,他是讲义气的,而且也不傻。

奏疏送上去,他压根就没理,却发布了一道看似毫不相干的命令:

吏部尚书孙鑨免职,吏部考功司郎中赵南星,削职为民。

这条圣旨的意思是:别跟我玩花样,你们那点把戏我都明白,再闹,就连你们一起收拾。

应该说效果十分明显,很快,大家都不闹了。看上去,王锡爵赢了,实际上,他输了,且输得很惨。

因为孙鑨本就是个背黑锅的角色,官免了也就消停了。赵南星就不同了,硬顶王锡爵后,他名望大增,被誉为不畏强暴,反抗强权的代表人物。虽然打包袱回了老家,却时常有人来拜访,每年都有上百道奏疏送到朝廷,推荐他出来做官。而这位兄弟也不负众望,二十年后再度出山,闹出了更大的动静。

王锡爵就此完蛋,他虽然赢得了胜利,却输掉了名声,在很多人看来,残暴的王锡爵严酷镇压了开明的赵南星,压制了正直与民意。

这是一件十分有趣的事情,因为这一切,都似曾相识。

十六年前,年轻官员王锡爵大摇大摆地迈进了张居正首辅的住所,慷慨激昂,大发议论后,扬长而去,然后名声大噪。

十六年后,年轻官员赵南星向王锡爵首辅发起攻击,名满天下。

当年的王锡爵,就是现在的赵南星,现在的王锡爵,就是当年的张居正,很有趣。

有明一代,所谓的被压制者,未必真被压制,所谓的压制者,未必真能压制。

遍览明代史料,曾见直言犯上者无数,细细分析之后,方才发觉:

犯上是一定的,直言是不一定的。因为在那些直言背后,往往隐藏着不可告人的目的。

【最后一根稻草】

万历二十二年(1594)五月,王锡爵提出辞呈。

万历挽留了他很多次,但王锡爵坚持要走。

自进入朝廷以来,王锡爵严于律己,公正廉洁,几十年来如履薄冰,兢兢业业,终成大器。

万历二十一年,他受召回到朝廷担任首辅,二十二年离去,总共干了一年。

但这一年,就毁掉了他之前几十年累积的所有名声。

虽然他忍辱负重,虽然他尽心竭力,努力维护国家运转,调节矛盾,甚至还完成了前任未能完成的事(出阁读书),却再也无法支撑下去。

因为批评总是容易的,做事总是不容易的。

王锡爵的离去,标志着局势的进一步失控。从此以后,天下将不可收拾。

但没有人会料到,王大人辞职,将成为另一事件的导火线。和这件事相比,所谓的朝局纷争,册立太子,都不过是小儿科而已。

下一章:第6部:日落西山 第五章 东林崛起

上一章:第6部:日落西山 第三章 游戏的开始

好

非常好看

王锡爵,是个好人,却不为人所理解

苦啊

这帮曾曾……孙,真没用。递牙者,掰之;抗命者,杀之!

万历太不注重皇子教育了吧,就算不是太子也不能十多岁还不让读书吧。

册立就说了这么多章啊

怎一个乱了得

吴三桂,是个好人,却不为人所理解

55555555555太苦了

或许是我心急了,满眼全是乱七八糟的糊涂账.就没看到对国家建设有帮助的字眼,果真是举国坐吃山空的话,明朝不完就没天理了

这都是在闹什么呢,没一点正事!

唉!又有几人能理解王锡爵与张居正等真正干事的人的痛苦啊

ljhopup8ouh99h

也许辉煌即将覆灭。

这帮王八蛋,没事瞎折腾,有劲好好磨磨枪,干小日本去。

看到这样无畏的前仆后继,就觉得明朝的官员真是可爱。。一句话:骨气!

我对王锡爵与张居正无语

除了小说好看,那时的人与事同我们此时的人与事都是一样的无奈,不在同一时空下,人是难能体会人生的艰辛与无助,而所谓的纷争的是是非非,都不过是在每个特定空间下的人与事的内在惯性的交织,思维的惯性决定了万事万物,并且会一直这样走下去,直到被打破。真正堪称有价值的经典,都是独立于世俗之外后被成就的。

首辅,必死之路

万历,我们费尽口舌你才让长子读书,你是不是有病啊

万历与大臣之间的斗争真是强悍

你全家都是他后人吧,放满狗进关的汉奸

反清复明,誓杀吴三桂

“因为权力并不能决定一切——当它面对气节与尊严的时候.

”这句话太好了,现在的官场如果有这么一批人,中国就大治了!

要是我在的话 就把他们全突突了

大臣们闹腾,皇帝的安宁日子也到了头

王锡爵可怜啊

皇帝还是靠自己挣来得好,拿破仑的那句名言同样适用于王子们,不想当皇帝的王子就不是好王子,别人拼死帮他争,换来的是个废物,像李世民、朱棣虽说争得残酷,却对国家有利。

ID:5004084

申时行在的时候,大家都说朝廷很乱,等申时行走了,大家才知道,什么叫乱。

让你们玩 玩脱了吧

劳资辛辛苦苦打下来的江山就被你们这么闹腾,还真反了你们了!

宁可丢官,不可丢人。

老子把你们都活埋了,还闹

怎么感觉明朝的官比现在的D员们还更有原则,更不怕死。。。。

看了好久了啊

要不是满清的入关,明朝可能会出现虚君共和的民主政治的滥觞。或许比英国更早

精彩。可惜老子买的书不见了。

呜呜~~这什么大臣啊,倒了八辈子血霉啊

俺又走了,还没玩够呢

21.王锡爵 说道:

万历,我们费尽口舌你才让长子读书,你是不是有病啊

抢我名字啊,赔偿年费黄钻………..

20.夏 说道:

首辅,必死之路

不一定,徐阶也当了首铺,也没见他被弄死啊

大臣们为什么急着立太子呢,是记着排队捞好位置吗?

回43楼,这样的意味有不过更多的还是遵循祖制的思想。明朝太子之争除了这回还有一次闹的比较大的就是朱棣的两个儿子(朱高炽,朱高熙)争了。不过不同的是那会两个皇子都已成年,有自己的性格和势力圈子,这样才会造成比如朱高熙就被武将派拥立的情况。不过万历的两个儿子都十几岁的,还一直藏在深宫不让出去读书,别说见人待物了,退一步是天才还是傻瓜都不知道,所以愚见这时的大臣还不至于一股脑的押宝朱常洛,无非立长传统思想。

你们这帮人!天下准得打乱!看你们怎么收拾,别把我挖出来就行。

申时行在的时候,大家都说朝廷很乱,等申时行走了,大家才知道,什么叫乱。

首辅走了,王锡爵不在,按顺序,应该是许国当首辅。可这位兄弟相当机灵,一看形势不对,写了封辞职信就跑了。

只剩王家屏了。

万历不喜欢王家屏,王家屏也知道皇帝不喜欢他,所以几乎在申时行走人的同时,他就提出辞职。

然而万历没有批,还把王家屏提为首辅。原因很简单,这么个烂摊子,现在内阁就这么个人,好歹就是他了。

内阁总算有个人了,但一个还不够,得再找几个。搭个班子,才好唱戏。说起来还是申时行够意思,早就料到有这一天,所以在临走时,他向万历推荐了两个人:一个是时任吏部左侍郎赵志皋,另一个是原任礼部右侍郎张位。

这个人事安排十分有趣,因为这两个人兴趣不同,性格不同,出身不同,总而言之,就没一点共同语言,但事后证明,就是这么个安排,居然撑了七八年,申先生的领导水平可见一斑。

班子定下来了,万历的安宁日子也到了头。因为归根结底,大臣们闹腾,还是因为册立太子的事情,申先生不过是帮皇帝挡了子弹,现在申先生走了,皇帝陛下只能赤膊上阵。

万历二十年(1592)正月,真正的总攻开始了。

礼部给事中李献可首先发难,上书要求皇帝早日批准长子出阁读书,而且这位兄台十分机灵,半字不提册立的事,全篇却都在催这事,半点把柄都不留,搞得皇帝陛下十分狼狈,一气之下,借口都不找了:

“册立已有旨意,这厮偏又来烦扰……好生可恶,降级调外任用!”

其实说起来,李献可不是什么大人物,这个处罚也不算太重。可万历万没想到,就这么个小人物,这么点小事儿,他竟然没能办得了。

因为他的圣旨刚下发,就被王家屏给退了回来。

作为朝廷首辅,如果认为皇帝的旨意有问题,可以退回去,拒不执行,这种权力,叫做封还。

封还就封还吧,不办就不办吧,更可气的是,王首辅还振振有词:

这事我没错,是皇帝陛下错了!因为李献可没说册立的事,他只是说应该出阁读书,你应该采纳他的意见,即使不能采纳,也不应该罚他,所以这事我不会办。

真是要造反了,刚刚提了首辅,这白眼狼就下狠手。万历恨不得拿头撞墙,气急败坏之下,他放了王家屏的假,让他回家休养去了。

万历的“幸福”生活从此拉开序幕。

几天后,礼部给事中钟羽正上疏,支持李献可,经典语言如下:

“李献可的奏疏,我是赞成的,请你把我一同降职吧(请与同谪)。”

万历满足了他的要求。

又几天后,礼部给事中舒弘绪上疏,发言如下:

“言官是可以处罚的,出阁读书是不能不办的。”

发配南京。

再几天后,户部给事中孟养浩上疏,支持李献可、钟羽正等人。

相对而言,他的奏疏更有水平,虽然官很小(七品),志气却大,总结了皇帝大人的种种错误,总计五条,还说了一句相当经典的话:

“皇帝陛下,您坐视皇长子失学,有辱宗社祖先!”

万历气疯了,当即下令,把善于总结的孟养浩同志革职处理,并拉到午门,打了一百杖。

暴风雨就是这样诞生的。

别人也就罢了,可惜孟先生偏偏是言官,干的是本职工作,平白被打实在有点冤。

于是大家都愤怒了。

请注意,这个大家是有数的,具体人员及最终处理结果如下所列:

内阁大学士赵志皋上疏,被训斥。

吏科右给事中陈尚象上疏,被革职为民。

御史邹德泳,户科都给事中丁懋逊、兵科都给事中张栋、刑科都给事中吴之佳、工科都给事中杨其休,礼科左给事中叶初春,联名上疏抗议。万历大怒,将此六人降职发配。

万历终于做了一件了不起的事情。如果加上最初上疏的李献可,那么在短短的几天之内,他就免掉了十二位当朝官员。这一伟大记录,就连后来的急性子崇祯皇帝也没打破。

事办到这份上,皇帝疯了,大臣也疯了。官服乌纱就跟白送的一样,铺天盖地到处乱扔,大不了就当老子这几十年书白读了。拼个你死我活只为一句话:可以丢官,不能丢人!

在这一光辉思想的指导下,礼部员外郎董嗣成、御史贾名儒、御史陈禹谟再次上疏,支持李献可。万历即刻反击,董嗣成免职,贾名儒发配,陈禹谟罚工资。

事情闹到这里,到底卷进来多少人,我也有点乱。但若以为就此打住,那实在是低估了明代官员的战斗力。

几天后,礼部尚书李长春也上疏了。对这位高级官员,万历也没客气,狠狠地骂了他一顿,谁知没多久,吏部尚书蔡国珍、侍郎杨时乔又上疏抗议,然而这一次,万历没有做出任何反应——实在骂不动了。

皇帝被搞得奄奄一息,王家屏也坐不住了,他终于出面调停,向皇帝认了错,并希望能够赦免群臣。

想法本是好的,方法却是错的。好不容易消停下去的万历,一看见这个老冤家,顿时恢复了战斗力,下书大骂:

“自你上任,大臣狂妄犯上,你是内阁大学士,不但不居中缓和矛盾,反而封还我的批示,故意激怒我!见我发怒,你又说你有病在身,回家休养!国家事务如此众多,你在家躺着(高卧),心安吗!?

既然你说有病,就别来了,回家养病去吧!”

王家屏终于理解了申时行的痛苦,万历二十年(1592)三月,他连上八封奏疏,终于回了家。

这是一场实力不对等的较量,大臣的一句话,可能毫无作用,万历的一道圣旨,却足以改变任何人的命运。

然而万历失败了,面对那群前仆后继的人,他虽然竭尽全力,却依然失败了,因为权力并不能决定一切——当它面对气节与尊严的时候。

王家屏走了,言官们暂时休息了。接班的赵志皋比较软,不说话,万历正打算消停几天,张位又冒出来了。

这位次辅再接再厉,接着闹,今天闹出阁讲学,明天就闹册立太子。每天变着法地折腾皇帝,万历同志终于顶不住了。如此下去,不被逼死,也被憋死了。

必须想出对策。

考虑再三,他决定去找一个人,在他看来,只有这个人才能挽救一切。

【王锡爵】

万历二十一年(1593),王锡爵奉命来到京城,担任首辅。

王锡爵,字元驭,苏州太仓人。

嘉靖四十一年,他二十八岁,赴京赶考,遇见申时行,然后考了第一。

几天后参加殿试,又遇见了申时行,这次他考了第二。

据说他之所以在殿试输给申时行,不外乎两点,一是长得不够帅,二是说话不够滑。

帅不帅不好说,滑不滑是有定论的。

自打进入朝廷,王锡爵就是块硬骨头。万历五年张居正夺情,大家上书闹,他跑到人家家里闹,逼得张居正大人差点拔刀自尽。吴中行被打得奄奄一息,大家在场下吵,他跑到场上哭。

万历六年,张居正不守孝回京办公。大家都庆贺,他偏请假,说我家还有父母,实在没有时间工作,要回家尽孝,张居正恨得直磨牙。

万历九年,张居正病重,大家都去祈福,他不屑一顾。

万历十年,张居正病逝,反攻倒算开始,抄家闹事翻案,人人都去踩一脚,这个时候,他说:

“张居正当政时,做的事情有错吗?!他虽为人不正,却对国家有功,你们怎能这样做呢?!”

万历十三年,他的学生李植想搞倒申时行,扶他上台,他痛斥对方,请求辞职。

三年后,他的儿子乡试考第一,有人怀疑作弊,他告诉儿子,不要参加会试,回家待业,十三年后他下了台,儿子才去考试,会试第二,殿试第二。

他是一个经得起时间考验的人。

所以在万历看来,能收拾局面的,也只有王锡爵了。

王大人果然不负众望,到京城一转悠,就把情况摸清促了。随即开始工作,给皇帝上了一封密信。大意是说,目前情况十分紧急,请您务必在万历二十一年册立太子,绝不能再拖延了,否则我就是再有能耐,也压制不了!

吸取了上次的教训,万历没敢再随便找人修电脑,专程派了个太监,送来了自己的回信。

可王锡爵刚打开信,就傻眼了。

信上的内容是这样的:

“看了你的奏疏,为你的忠诚感动!我去年确实说过,今年要举行册立大典,但是(注意此处),我昨天晚上读了祖训(相当于皇帝的家规),突然发现里面有一句训示:立嫡不立长,我琢磨了一下,皇后现在年纪还不大,万一将来生了儿子,怎么办呢?是封太子,还是封王?”

“如果封王,那就违背了祖训,如果封太子,那就有两个太子了,我想来想去,想了个办法,要不把我的三个儿子一起封王,等过了几年,皇后没生儿子,到时候再册立长子也不迟。这事我琢磨好了,既不违背祖制,也能把事办了,很好,你就这么办吧。”

阶级斗争又有新动向了,很明显,万历同志是很动了一番脑筋,觉得自己不够分量,把老祖宗都搬出来了,还玩了个复杂的逻辑游戏,有相当的技术含量,现解析如下。

按老规矩,要立嫡子(皇后的儿子),可是皇后又没生儿子,但皇后今天没有儿子,不代表将来没有。如果我立了长子,嫡子生出来,不就违反政策了吗?但是皇后什么时候生儿子,我也不知道,与其就这么拖着,还不如把现在的三个儿子一起封了了事,到时再不生儿子,就立太子。先封再立,总算对上对下都有了交代。

王锡爵初一琢磨,就觉得这事有点悬,但听起来似乎又只能这么办,思前想后,他也和了稀泥,拿出了两套方案。

方案一、让皇长子拜皇后为母亲,这样既是嫡子又是长子,问题就解决了。

方案二、按照皇帝的意思,三个儿子一起封王,到时再说。

附注:第二套方案,只有在万不得已的时候,才能使用。

上当了,彻底上当了。

清醒了一辈子的王大人,似乎终于糊涂了,他好像并不知道,自己已经跳入了一个陷阱。

事实上,万历的真正目标,不是皇长子,而是皇三子。

他喜欢郑贵妃,喜欢朱常洵,压根就没想过要立太子,搞三王并封,把皇长子、三子封了王,地位就平等了,然后就是拖,拖到大家都不闹了,事情也就办成了。

至于所谓万不得已,采用第二方案,那也是句废话,万历同志这辈子,那是经常地万不得已。

总之,王锡爵算是上了贼船了。

万历立即选择了第二种方案,并命令王锡爵准备执行。

经过长时间的密谋和策划,万历二十一年(1593)正月二十六日,万历突然下发圣旨:

“我有三个儿子,长幼有序。但问题是,祖训说要立嫡子,所以等着皇后生子,一直没立太子,为妥善解决这一问题,特将皇长子、皇三子、皇五子全部封王,将来有嫡子,就立嫡子,没嫡子,再立长子,事就这么定了,你们赶紧去准备吧。”

圣旨发到礼部,当时就炸了锅。这么大的事情,事先竟没听到风声,实在太不正常,于是几位领导一合计,拿着谕旨跑到内阁去问。

这下连内阁的赵志皋和张位也惊呆了,什么圣旨,什么三王并封,搞什么名堂!?

很明显,这事就是王锡爵办的。消息传出,举朝轰动,大家都认定,朝廷又出了个叛徒,而且还是主动投靠的。

所有人都知道,万历已经很久不去找(幸)皇后了,生儿子压根就是没影的事。所谓三王并封,就是扯淡,大家都能看出来,王锡爵你混了几十年,怎么看不出来?分明就是同谋,助纣为虐!

再说皇帝,你都说好了,今年就办,到时候了竟然又不认账。搞个什么三王并封,我们大家眼巴巴地盼着,又玩花样,你当你耍猴子呢?!

两天之后,算帐的人就来了。

光禄寺丞朱维京第一个上书,连客套话都不说,开篇就骂:

“您先前说过,万历二十一年就册立太子,朝廷大臣都盼着,忽然又说要并封,等皇后生子。这种说法,祖上从来就没有过!您不会是想愚弄天下人吧!”

把戏被戳破了,万历很生气,立即下令将朱维京革职充军。

一天后,刑部给事中王如坚又来了:

“十四年时,您说长子幼小,等个两三年;十八年时,您又说您没有嫡子,长幼有序,让我们不必担心;十九年时,您说二十年就册立;二十年时,您又说二十一年举行;现在您竟然说不办了,改为分封,之前的话您不是都忘了吧,以后您说的话,我们该信那一句?”

这话杀伤力实在太大,万历绷不住了,当即把王如坚免职充军。

已经没用了,什么罚工资、降职、免职、充军,大家都见识过了,还能吓唬谁?

最尴尬的,是礼部的头头脑脑们,皇帝下了圣旨,内阁又没有封还,按说是不能不办的。可是照现在这么个局势,如果真要去办,没准自己就被大家给办了。想来想去,搞了个和稀泥方案:三王并封照办,但同时也举行册立太子的仪式。

方案报上去,万历不干:三王并封,就为不立太子,还想把我绕回去不成?

既然给面子皇帝都不要,也就没啥说的了。礼部主事顾允成,工部主事岳元声,光禄寺丞王学曾等人继续上书,反对三王并封,这次万历估计也烦了,理都不理,随他们去。

于是抗议的接着抗议,不理的照样不理,谁也奈何不了谁。

局面一直僵持不下,大家这才突然发觉,还漏了一个关键人物——王锡爵。

这事既然是王锡爵和皇帝干的,皇帝又不出头,也只能拿王锡爵开刀了。

先是顾允成、张辅之等一群王锡爵的老乡上门,劝他认清形势,早日解决问题。然后是吏部主事顾宪成代表吏部全体官员写信给王锡爵,明白无误地告诉他:现在情况很复杂,大家都反对你的三王并封,想糊弄过去是不行的。

王锡爵终于感受到了当年张居正的痛苦,不问青红皂白,就围上来群殴,没法讲道理,就差打上门来了。

当然,一点也没差,打上门的终究来了。

几天之后,礼部给事中史孟麟、工部主事岳元声一行五人,来到王锡爵办公的内阁,过来只干一件事:吵架。

刚开始的时候,气氛还算不错,史孟麟首先发言,就三王并封的合理性、程序性一一批驳,有理有节,有根有据。

事情到这儿,还算是有事说事,可接下来,就不行了。

因为王锡爵自己也知道,三王并封是个烂事,根本就没法辩,心里理亏,半天都不说话。对方一句句地问,他半句都没答,憋了半天,终于忍不住了:

“你们到底想怎么样?”

岳元声即刻回答:

“请你立刻收回那道圣旨,别无商量!”

接着一句:

“皇上要问,就说是大臣们逼你这么干的!”

王锡爵气得不行,大声回复:

“那我就把你们的名字都写上去,怎么样?!”

这是一句威胁性极强的话。然而岳元声回答的声音却更大:

“那你就把我的名字写在最前面!充军也好,廷杖也好,你看着办!”

遇到这种不要命的二愣子,王锡爵也没办法,只好说了软话:

“请你们放心,虽然三王并封,但皇长子出阁的时候,礼仪是不一样的。”

首辅大人认输了,岳元声却不依不饶,跟上来就一句:

“那是礼部的事,不是你的事!”

谈话不欢而散,王锡爵虽然狼狈不堪,却也顶住了死不答应。

因为虽然骂者众多,却还没有一个人能够找到他的死穴。

这事看起来很简单,万历耍了个计谋,把王锡爵绕了进去,王大人背黑锅,哑巴吃黄连,有苦说不出。

事实上,那是不可能的,王锡爵先生,虽然人比较实诚,也是在官场打滚几十年的老油条,万历那点花花肠子,他一清二楚,之所以同意三王并封,是将计就计。

他的真正动机是,先利用三王并封,把皇长子的地位固定下来,然后借机周旋,更进一步逼皇帝册立太子。

在他看来,岳元声之流都是白颈乌鸦,整天吵吵嚷嚷,除了瞎咋呼,啥事也干不成。所以他任人笑骂,准备忍辱负重,一朝翻身。

然而这个世界上,终究还是有聪明人的。

庶吉士李腾芳就算一个。

李腾芳,湖广湘潭人(今湖南湘潭)。从严格意义上讲,他还不是官,但这位仁兄人还没进朝廷,就有了朝廷的悟性,只用一封信就揭破了王锡爵的秘密。

他的这封信,是当面交给王锡爵的,王大人本想打发这人走,可刚看几行字,就把他给拉住了:

“公欲暂承上意,巧借王封,转作册立!”

太深刻了,太尖锐了,于是王锡爵对他说:

“请你坐下来,好好谈一谈。”

李腾芳接下来的话,彻底打乱了王锡爵的部署:

“王大人,你的打算是对的。但请你想一想,封王之后,恐怕册立还要延后,你还能在朝廷呆多久?万一你退了,接替你的人比你差,办不成这件事,负责任的人就是你!”

王锡爵沉默了,他终于意识到,自己的计划蕴含着极大的风险,但他仍然不打算改正这个错误。因为在这个计划里,还有最后一道保险。

李腾芳走了,王锡爵没有松口,此后的十几天里,跑来吵架的人就没断过。但王大人心里有谱,打死也不说,直到王就学上门的那一天。

王就学是王锡爵的门生,自己人当然不用客气,一进老师家门就哭,边哭还边说:

“这件事情(三王并封)大家都说是老师干的,如此下去,恐怕老师有灭门之祸啊!”

王锡爵却笑了:

“你放心吧,那都是外人乱说的。我的真实打算,都通过密奏交给了皇上,即使皇长子将来登基,看到这些文书,也能明白我的心意。”

这就是王先生的保险,然而王就学没有笑,只说了一句话:

“老师,别人是不会体谅您的!一旦出了事,会追悔莫及啊!”

王锡爵打了个寒战,他终于发现,自己的思维中,有一个不可饶恕的漏洞:

如果将来册立失败,皇三子登基,看到了自己拥立长子的密奏,必然会收拾掉自己。

而如果皇长子登基,即使他知道密奏,也未必肯替自己出头。因为长子登基,本来就是理所当然,犯不着感谢谁,到时,三王并封的黑锅只有他自己背。

所以结论是:无论谁胜利,他都将失败!

明知是赔本的生意,还要做的人,叫做傻子。王锡爵不是傻子,自然不做。万历二十一年二月,他专程拜见了万历,只提出了一个要求:撤回三王并封。

这下万历就不干了,好不容易把你拉上船,现在你要洗手不干,留下我一个人背黑锅,怎么够意思?

“你要收回此议,即无异于认错,如果你认错,我怎么办?我是皇帝,怎能被臣下挟持?”

话说得倒轻巧,可惜王大人不上当:你是皇帝,即使不认错,大家也不能把你怎么样,我是大臣,再跟着淌混水,没准祖坟都能让人刨了。

所以无论皇帝大人连哄带蒙,王锡爵偏一口咬定——不干了。

死磨硬泡没办法,大臣不支持,内阁不支持,唯一的亲信跑路,万历只能收摊了。

几天后,他下达谕令:

“三王都不必封了,再等两三年,如果皇后再不生子,就册立长子。”

可是大臣们不依不饶,一点也不消停,接着起哄,因为大家都知道,皇帝陛下您多少年不去找皇后了,皇后怎么生儿子,不想立就不想立,你装什么蒜?

万历又火了,先是辟谣,说今年已经见过皇后,夫妻关系不好,纯属谣传,同时又下令内阁,对敢于胡说八道的人,一律严惩不怠。

这下子王锡爵为难了,皇帝那里他不敢再去凑热闹了,大臣他又得罪不起,想来想去,一声叹息:我也辞职吧。

说是这么说,可是皇帝死都不放,因为经历了几次风波之后,他已然明白,在手下这群疯子面前,一丝不挂十分危险,身前必须有个挡子弹的,才好平安过日子。

于是王锡爵惨了,大臣轰他走,皇帝不让走,夹在中间受气,百般无奈之下,他决定拼一拼——找皇帝面谈。

可是皇帝大人虽然不上班,却似乎很忙,王锡爵请示了好几个月,始终不见回音。眼看要被唾沫淹死,王大人急眼了,死磨硬泡招数全用上,终于,万历二十一年(1593)十一月,他见到了万历。

这是一次十分关键的会面,与会者只有两人,本来是天知地知,你知我知,但出于某种动机(估计是想保留证据),事后王锡爵详细地记下了他们的每一句话。

等了大半年,王锡爵已经毫无耐心:

“册立一事始终未定,大臣们议论纷纷,烦扰皇上(包括他自己),希望陛下早日决断,大臣自然无词。”

万历倒还想得开:

“我的主意早就定了,反正早晚都一样,人家说什么不碍事。”

不碍事?敢情挨骂的不是你。

可这话又不能明说,于是王大人兜了圈子:

“陛下的主意已定,我自然是知道的,但外人不知道内情,偏要大吵大嚷,我为皇上受此非议深感不忿,不知道您有什么为难之处,要平白受这份闲气?”

球踢过来了,但万历不愧为老运动员,一脚传了回去:

“这些我都知道,我只担心,如果皇后再生儿子,该怎么办?”

王锡爵气蒙了,就为皇后生儿子的破事,搞了三王并封,闹腾了足足半年,到现在还拿出来当借口,还真是不要脸,既然如此,就得罪了:

“陛下,您这话几年前说出来,还过得去,现在皇子都十三岁了,还要等到什么时候!从古至今即使百姓家的孩子,十三岁都去读书了,何况还是皇子?!”

这已经是老子训儿子的口气了,但万历同志到底是久经考验,毫不动怒,只是淡淡地说:

“我知道了。”

王锡爵仍不甘心,继续劝说万历,但无论他讲啥,皇帝陛下却好比橡皮糖,全无反应,等王大人说得口干舌燥,气喘吁吁,没打招呼就走人了,只留下王大人,痴痴地看着他离去的背影。

谈话是完了,但这事没完,王锡爵回家之后,实在是气不过,一怒之下,又写了一封胆大包天的奏疏。

因为这封奏疏的中心意思只有一个——威胁:

“皇上,此次召对(即谈话),虽是我君臣二人交谈,但此事不久后,天下必然知晓,若毫无结果,将被天下人群起攻之,我即使粉身碎骨,全家死绝,也无济于事!”

这段话的意思是说,我和你谈过话,别以为大家都不知道,如果没给我一个结果,此事必将公之于天下,我完蛋了,你也得下水!

这是硬的,还有软的:

“臣进入朝廷三十余年了,一向颇有名声,现在为了此事,被天下人责难,实在是痛心疾首啊!”

王锡爵是真没办法了,可万历却是王八吃秤砣,铁了心地对着干,当即写了封回信,训斥了王锡爵,并派人送到了内阁。

按照常理,王大人看完信后,也只能苦笑,因为他虽为人刚正,却是个厚道人,从来不跟皇帝闹,可这一次,是个例外。

因为当太监送信到内阁的时候,内阁的张位恰好也在。这人就没那么老实了,是个喜欢惹事的家伙,王锡爵拆信的时候,他也凑过来看。看完后,王锡爵倒没什么,他反而激动了。

这位仁兄二话不说,当即怂恿王锡爵,即刻上疏驳斥万历。有了张位的支持,王锡爵浑似喝了几瓶二锅头,胆也壮了,针锋相对,写了封奏疏,把皇帝大人批驳得无地自容。

王锡爵没有想到,他的这一举动,却起到了意想不到的效果。

因为万历虽然顽固,却很机灵。他之所以敢和群臣对着干,无非是有内阁支持,现在王大人反水了,如果再闹下去,恐怕事情就没法收拾,于是他终于下圣旨:万历二十二年春,皇长子出阁读书。

胜利在意想不到的时候来临了,王锡爵如释重负,虽然没有能够册立太子,但已出阁读书。无论如何,对内对外,都可以交代了。

申时行没有办成的事情,王锡爵办成了,按说这也算是个政绩工程,王大人的位置应该更稳才是,然而事实并非如此。

因为明代的大臣很执着,直来直往,说是册立,就必须册立。别说换名义,少个字都不行!所以出阁读书,并不能让他们满意,朝廷里还是吵吵嚷嚷地闹个不停。

再加上另一件事,王锡爵就真是无路可走了。

因为万历二十一年(1593),恰好是京察年。

所谓京察,之前已介绍过,大致相当于干部考核,每六年京察一次,对象是全国五品以下官员(含五品),包括全国所有的地方知府及下属、以及京城的京官。

虽然一般说来,明代的考察大都是糊弄事。但京察不同,因为管理京察的,是六部尚书之首的吏部尚书。收拾不了内阁大学士,搞定几个五品官还是绰绰有余的。

所以每隔六年,大大小小的官员们就要胆战心惊一回。毕竟是来真格的,一旦京察被免官,就算彻底完蛋。

这还不算,最倒霉的是,如果运气不好,主持考核的是个死脑筋的家伙,找人说情都没用,那真叫玩的就是心跳。

万历二十一年(1593)的这次京察,就是一次结结实实的心跳时刻。因为主持者,是吏部尚书孙鑨和考功司郎中赵南星。

孙鑨倒没什么,可是赵南星先生,就真是个百年难得一遇的顽固型人物。

赵南星,字梦白,万历二年进士。早在张居正当政时期,他就显示了自己的刺头本色,一直对着干。张居正死后获得提升,也不好好干,几年后就辞职回家了,据他自己说是身体不好,不想干了。

此人不贪钱,不好色,且认死理,此前不久才再次出山,和吏部尚书一起主持京察。

这么个人来干这么个事,很明显,就是来折腾人的。

果不其然,京察刚一开始,他就免了两个人的官,一个是都给事中王三余,另一个是文选司员外郎吕胤昌。

朝廷顿时一片恐慌。

因为这两个人的官虽不大,身份却很特殊:王三余是赵南星的亲家,吕胤昌是孙鑨的外甥。

拿自己的亲戚开刀,意思很明白:今年这关,你们谁也别想轻易过去。

官不聊生的日子就此开始,六部及地方上的一大批官员纷纷落马,哭天喊地,声震寰宇,连内阁大学士也未能幸免。赵志皋的弟弟被赶回了家,王锡爵的几个铁杆亲信也糟了殃。

赵志皋是个老实人,也不怎么闹。王锡爵就不同了,他上门逼张居正的时候,赵南星也就是个小跟班,要说闹事,你算老几?

很快,几个言官便上疏攻击吏部的人事安排,从中挑刺。赵南星自然不甘示弱,上疏反驳,争论了几天,皇帝最后判定:吏部尚书孙鑨罚一年工资,吏部考功司郎中赵南星官降三级。

这个结果实在不值得惊讶,因为那段时间,皇帝大人正在和王锡爵合伙搞三王并封。

但王锡爵错了,因为赵南星先生,绝不是一个单纯的人。

事实上,他之所以被拉到前台,去搞这次京察,是因为在幕后,有个人在暗中操纵着一切。

这个人的名字,叫顾宪成。

关于这位仁兄的英雄事迹,后面还要详细介绍,这里就不多说了,但可以确定的是,万历二十一年的这次京察,是在顾宪成的策划下,有预谋,有目的的政治攻击。关于这一点,连修明史的史官都看得清清楚楚。(明史·顾宪成传)

事实印证了这一点,前台刚刚下课,后台就出手了。一夜之间,左都御史李世达、礼部郎中于孔兼等人就冒了出来,纷纷上疏攻击,王大人又一次成为了靶子。

关键时刻,万历同志再次证明,他是讲义气的,而且也不傻。

奏疏送上去,他压根就没理,却发布了一道看似毫不相干的命令:

吏部尚书孙鑨免职,吏部考功司郎中赵南星,削职为民。

这条圣旨的意思是:别跟我玩花样,你们那点把戏我都明白,再闹,就连你们一起收拾。

应该说效果十分明显,很快,大家都不闹了。看上去,王锡爵赢了,实际上,他输了,且输得很惨。

因为孙鑨本就是个背黑锅的角色,官免了也就消停了。赵南星就不同了,硬顶王锡爵后,他名望大增,被誉为不畏强暴,反抗强权的代表人物。虽然打包袱回了老家,却时常有人来拜访,每年都有上百道奏疏送到朝廷,推荐他出来做官。而这位兄弟也不负众望,二十年后再度出山,闹出了更大的动静。

王锡爵就此完蛋,他虽然赢得了胜利,却输掉了名声,在很多人看来,残暴的王锡爵严酷镇压了开明的赵南星,压制了正直与民意。

这是一件十分有趣的事情,因为这一切,都似曾相识。

十六年前,年轻官员王锡爵大摇大摆地迈进了张居正首辅的住所,慷慨激昂,大发议论后,扬长而去,然后名声大噪。

十六年后,年轻官员赵南星向王锡爵首辅发起攻击,名满天下。

当年的王锡爵,就是现在的赵南星,现在的王锡爵,就是当年的张居正,很有趣。

有明一代,所谓的被压制者,未必真被压制,所谓的压制者,未必真能压制。

遍览明代史料,曾见直言犯上者无数,细细分析之后,方才发觉:

犯上是一定的,直言是不一定的。因为在那些直言背后,往往隐藏着不可告人的目的。

【最后一根稻草】

万历二十二年(1594)五月,王锡爵提出辞呈。

万历挽留了他很多次,但王锡爵坚持要走。

自进入朝廷以来,王锡爵严于律己,公正廉洁,几十年来如履薄冰,兢兢业业,终成大器。

万历二十一年,他受召回到朝廷担任首辅,二十二年离去,总共干了一年。

但这一年,就毁掉了他之前几十年累积的所有名声。

虽然他忍辱负重,虽然他尽心竭力,努力维护国家运转,调节矛盾,甚至还完成了前任未能完成的事(出阁读书),却再也无法支撑下去。

因为批评总是容易的,做事总是不容易的。

王锡爵的离去,标志着局势的进一步失控。从此以后,天下将不可收拾。

但没有人会料到,王大人辞职,将成为另一事件的导火线。和这件事相比,所谓的朝局纷争,册立太子,都不过是小儿科而已。

说两点,一 万历你这小王八膏子有病啊;二 楼上的跟我走…让你缺德

你妈比,是句好话,却不为人所理解

你们意思啊

万历如果想要立皇三子就应该把他过继给皇后,这样皇三子就是嫡长子了

这事搁清朝就没那么多争议了。

万历既然铁心要立朱常洵,那干嘛不找个由头赐死朱常洛呢,让那些言官没了盼头还闹个屁。当年汉景帝想立刘彻为太子,就是先逼死了太子刘荣,不但如此,还找了个由头逼死了太子的老师周亚夫。

朱常洛也不单纯的,比如光武帝长子自动让出太子位。

万历被人搞得就像茅坑里的石头,又臭以硬,他妈的同样是自己的儿子,何必那么固执己见!

人物太多了,有点儿理不顺了,果然不是任何人都能理解的呀

王锡爵的离去是不折不扣的一个悲剧因为之间后出来了的一帮家伙将彻底毁灭大明276年的江山!

明朝历史复杂,人物繁多,官场暗藏杀机,步步惊心,实为黑道也

明朝最让我喜欢的是总有那些不怕丢官 敢于进谏的人 虽然有时很无赖 很讨厌 却是非常有骨气

还记得我吗,被宁王干掉的那个,其实,孙鑨是我孙子

干嘛非得立嫡长子,这是封建的毛病。学清朝立能力最强的那个最好了

王锡爵现在知道出来混总是要还的吧。妈的祸国殃民的东林党来了顾宪成来了大明走了!

!

说到底都是郑妃的错!!

后面这些人物都是嘉靖那个时候出的人物啊

回43楼 说道:

回43楼,这样的意味有不过更多的还是遵循祖制的思想。明朝太子之争除了这回还有一次闹的比较大的就是朱棣的两个儿子(朱高炽,朱高熙)争了。不过不同的是那会两个皇子都已成年,有自己的性格和势力圈子,这样才会造成比如朱高熙就被武将派拥立的情况。不过万历的两个儿子都十几岁的,还一直藏在深宫不让出去读书,别说见人待物了,退一步是天才还是傻瓜都不知道,所以愚见这时的大臣还不至于一股脑的押宝朱常洛,无非立长传统思想。

这位先生说的不错,如果大臣们一问的排位站队,直接拥立皇三子岂不事半功倍,再者,两位皇子都还小,不论哪位皇子继位都不会念及谁的功劳,大臣们若想受宠,现在积极迎合皇上才是,但是他们宁可忤逆皇帝也要遵循祖制,这些是值得肯定的。

万历不喜欢长子可能与自己出身有关,“宫女所生”的自卑心理也许一直藏在他的内心深处。

我

烦人

二

而

的瓦房

WF

FE雾非雾

FW

王菲菲好

是

是

s

是

是

是

是

是

我

我

我

w ww

为

q去

去

去

我

去

按时

daadd

qdaf

S

S

CF

S

S

D

SDF

S

DS

S

DS

D

DS

DS

D

S

DS

D

S

S

S

D

S

A

D

A

D

A

A

S

A

D

A

A

DS

A

D

A

A

D

A

A

D

S

A

D

S

A

D

D

S

A

SD

D

S

D

DD

S

A

D

S

S

S

A

A

D

S

A

F

S

S

D

D

S

S

S

D

A

D

AS

A

D

S

A

S

D

A

S

D

S

A

D

S

A

D

S

A

SD

D

S

S

DS

D

D

D

S

S

D

S

S

D

D

D

S

S

D

D

S

D

S

S

S

D

D

S

S

D

S

S

D

S

S

S

D

D

S

S

S

D

D

D

S

S

S

D

S

S

S

S

D

D

S

S

S

S

D

S

SS

D

D

S

S

S

D

S

D

D

D

S

S

S

S

D

S

F

V

C

B

F

D

D

B

G

S

F

V

FV

VC

S

G

F

C

CX

F

D

X

DX

C

V

F

X

D

F

C

D

D

V

S

GF

D

D

D

F

D

D

C

D

D

X

DC

D

F

S

F

D

SD

SD

FD

D

H

X

CF

FD

BD

F

D

F

老子辛辛苦苦打下的江山啊

锦衣卫何在?把刷屏的都给我拖出去杖毙!!!

在当下,有些老不死的老混蛋,死赖着官位 作威作福就是不下线,压着新人上不来。你看人家古人,都当到国相了,这辞职信说打就打,说跑路就跑路了。

不错

马德制杖

你们还是不如我会玩

赵南星先生反腐力度很大!

66楼傻逼呀

一帮煞笔,劳资勤勤苦苦打下的江山就这么叫你们废了

妈卖批的,我有你写的那么色吗

楼上的脱出去扒皮

1,皇三子用得着过继给皇后吗?他母亲就是实力派杠杠的贵妃,瘦了那么多恩宠,要不是皇后尚在,官员不许,万厉早就立她皇后了。

2.支持皇长子,就不喜欢郑贵妃生的儿子,还想儿子做太子,以后怕是要做太皇太后了,不配。

你怕是鸡出笼要交配吧……

操

刷屏的去死吧

就没有一个一心谋国的人吗?

都是流水账

46,67楼刷屏的,拖出去凌迟720000刀!!!!!!

明朝当官的是怎么做到明知会被罢官还要上书的,真勇