真正的机会到来了。

十月二十三日,工部主事陆澄源上书,弹劾崔呈秀,以及魏忠贤。

崇祯决定,开始行动。

因为他知道,这个叫陆澄源的人并不是阉党分子,此人职位很小,但名气很大,具体表现为东林党当政,不理东林党,阉党上台,不理阉党,是公认的混不吝,软硬都不吃,他老人家动手,就是真要玩命了。

接下来的是例行程序,崇祯照例批评,崔呈秀照例提出辞职。

但这一次,崇祯批了,勒令崔呈秀立即滚蛋回家。

崔呈秀哭了,这下终于完蛋了。

魏忠贤笑了,这下终于过关了。

丢了个儿子,保住了命,这笔交易相当划算。

但很快,他就知道自己错了。

两天后,兵部主事钱元悫上书,痛斥崔呈秀,说崔呈秀竟然还能在朝廷里混这么久,就是因为魏忠贤。

然后他又开始痛斥魏忠贤,说魏忠贤竟然还能在朝廷里混这么久,就是因为皇帝。

不知钱主事是否过于激动,竟然还稍带了皇帝,但更令人惊讶的是,这封奏疏送上去的时候,皇帝竟然全无反应。

几天后,刑部员外郎史躬盛上疏,再次弹劾魏忠贤,在这封奏疏里,他痛责魏忠贤,为表达自己的愤怒,还用上了排比句。

魏忠贤终于明白,自己上当了,然而为时已晚。

说到底,还是读书太少,魏文盲并不清楚,朝廷斗争从来只有单项选择,不是你死,就是我活。

天启皇帝死的那天,他的人生就只剩下一个选择——谋逆。

他曾胜券在握,只要趁崇祯立足未稳,及早动手,一切将尽在掌握。

然而,那个和善、亲切的崇祯告诉他,自己将继承兄长的遗愿,重用他,信任他,太阳照常升起。

于是他相信了。

所以他完蛋了。

现在反击已不可能,从他抛弃崔呈秀的那一刻开始,他就失去了所有的威信,一个不够意思的领导,绝不会有够意思的员工。

阉党就此土崩瓦解,他的党羽纷纷辞职,干儿子、干孙子跟他划清界线,机灵点的,都在家写奏疏,反省自己,痛骂魏公公,告别过去,迎接美好的明天。

面对铺天盖地而来的狂风暴雨,魏忠贤决定,使出自己的最后一招。

当年他曾用过这一招,效果很好。

这招的名字,叫做哭。

在崇祯面前,魏忠贤嚎啕大哭,失声痛哭,哭得死去活来。

崇祯开始还安慰几句,等魏公公哭到悲凉处,只是不断叹气。

眼见哭入佳境,效果明显,魏公公收起眼泪,撤了。

哭,特别是无中生有的哭,是一项历史悠久的高难度技术,当年严嵩就凭这一招,哭倒了夏言,最后将其办挺。他也曾凭这一招,扭转了局势,干掉了杨涟。

魏公公相信,凭借自己声情并茂的表演,一定能够感动崇祯。

崇祯确实很感动。

他没有想到,一个人竟然可以恶心到这个程度,都六十的人了,几乎毫无廉耻,眼泪鼻涕说下就下,不要脸,真不要脸。

到现在,朝廷内外,就算是扫地的老头,都知道崇祯要动手了。

但他就不动手,他还在等一样东西。

其实朝廷斗争,就是街头打架斗殴,但斗争的手段和程序比较特别,拿砖头硬干是没办法的,手持西瓜刀杀入敌阵也不是不行的,必须遵守其自身规律,在开打之前,要先放风声,讲明老子是哪帮哪派,要修理谁,能争取的争取,不能争取的死磕,才能动手。

崇祯放出了风声,他在等待群臣的响应。

可是群臣不响应。

截至十月底,敢公开上书弹劾魏忠贤的人只有两三个,这一事实说明,经过魏公公几年来的言传身教,大多数的人已经没种了。

没办法,这年头混饭吃不易,等形势明朗点,我们一定出来落井下石。

然而崇祯终究等来了一个有种的人。

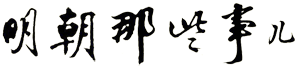

十月二十六日,一位国子监的学生对他的同学,说了这样一句话:

“虎狼在前,朝廷竟然无人敢于反抗!我虽一介平民,愿与之决死,虽死无撼!”

第二天,国子监监生钱嘉征上书弹劾魏忠贤十大罪。

钱嘉征虽然只是学生,但文笔相当不错,内容极狠,态度极硬,把魏忠贤骂得狗血淋头,引起极大反响。

魏忠贤得到消息,十分惊慌,立即进宫面见崇祯。

遗憾,他没有玩出新意,还是老一套,进去就哭,哭的痛不欲生,感觉差不多了,就收了神功,准备回家。

就在此时,崇祯叫住了他:

“等一等。”

他找来一个太监,交给他一份文书,说:

“读。”

就这样,魏忠贤亲耳听到了这封要命的文书,每一个字都清清楚楚。

他痛苦地抬起头,却只看到了一双冷酷的眼睛和嘲弄的眼神。

那一刻,他的威望、自信、以及抵抗的决心,终于彻底崩溃。

精神近乎失常的魏忠贤离开了宫殿,但他没有回家,而是去了另一个地方,在那里,还有一个人,能挽救所有的一切。

魏忠贤去找的人,叫做徐应元。

徐应元的身份,是太监,不同的是,十几年前,他就是崇祯的太监。事到如今,只能求他了。

徐应元是很够意思的,他客气地接待了魏忠贤,并给他指出了一条明路:立即辞职,退休回家,可以保全身家性命。

魏忠贤思前想后,认了。

立即回家,找人写辞职信,当然,临走前,他没有忘记感谢徐应元对他的帮助。

徐应元之所以帮助魏忠贤,是想让他死得更快。

和魏忠贤一样,大多数太监的习惯是见风使舵,落井下石。

一直以来,崇祯都希望,魏忠贤能自动走人(真心实意),毕竟阉党根基太深,这样最省事。

在徐应元的帮助下,第二天,魏忠贤提出辞职了,这次他很真诚。

同日,崇祯批准了魏忠贤的辞呈,一代巨监就此落马。

落马的那天,魏忠贤很高兴。因为他认为,自己已经放弃了争权,无论如何,崇祯都不会也没有必要赶尽杀绝。

一年前,东林党人也是这样认为的。 应该说,魏忠贤的生活是很不错的,混了这么多年,有钱有房有车,啥都不缺了,特别是他家的房子,就在现在北京的东厂胡同,二环里,黄金地段,交通便利,我常去附近的社科院近代史所开会,曾去看过,园林假山、深宅大院,上千平米,相当气派,但据说这只是当年他家的角落,最多也就六分之一。

从河北肃宁的一个小流氓,混到这个份上,也就差不多了,好歹有个留京指标。

但这个指标的有效期,也只有三天了。

天启七年(1627)十一月一日,崇祯下令,魏忠贤劳苦功高,另有重用——即日出发,去凤阳看坟。

得到消息的魏忠贤非常沮丧,但他不知道,崇祯也很沮丧。

崇祯是想干掉魏忠贤的,但无论如何,魏公公总算是三朝老监,前任刚死两个月,就干掉他实在不好意思。

但接下来发生的事情,却改变了他的决定。

当他宣布赶走魏忠贤的时候,有一个人站了出来,反对他的决定,而这个人,是他做梦都想不到的。

或许是收了钱,或许是说了情,反正徐应元是站出来了,公然为魏忠贤辩护,希望皇帝给他个面子。

面对这个伺候了自己十几年,一向忠心耿耿的老太监,崇祯毫不犹豫地做出了抉择:

“奴才!敢与奸臣相通,打一百棍,发南京!”

太监不是人啊。

顺便说一句,在明代,奴才是朝廷大多数太监的专用蔑呼,而在清代,奴才是朝廷大多数人的尊称(关系不好还不能叫,只能称臣,所谓做奴才而不可得)。

这件事情让崇祯意识到,魏忠贤是不会消停的。

而下一件事使他明白,魏忠贤是非杀不可的。

确定无法挽回,魏公公准备上路了,足足准备了三天。

在这三天里,他只干了一件事——打包。

既然荣华于我如浮云,那就只要富贵吧。

但这是一项相当艰苦的工作,几百个仆人干了六天,清出四十大车,然后光荣上路,前呼后拥,随行的,还有一千名隶属于他本人的骑兵护卫。

就算是轻度弱智的白痴,都知道现在是个什么状况,大难当头,竟然如此嚣张,真是活腻了。

魏忠贤没有活腻,他活不到九千九百岁,一百岁还是要追求的。

事实上,这个大张旗鼓的阵势,是他最后的诡计。

这个诡计的来由是历史。

历史告诉我们,战国的时候,秦军大将王翦出兵时,一边行军一边给秦王打报告,要官要钱,贪得无厌,有人问他,他说,我军权在手,只有这样,才能让秦王放心。

此后,这一招被包括萧何在内的广大仁人志士(识相点的)使用,魏忠贤用这招,说明他虽不识字,却还是懂得历史的。

可惜,是略懂。

魏公公的用意是,自己已经无权无势,只求回家过几天舒坦日子,这么大排场,只是想告诉崇祯老爷,俺不争了,打算好好过日子。

然而,他犯了一个错误——没学过历史唯物主义。

所谓历史唯物主义的要点,就是所有的历史事件,都要根据当时的历史环境来考虑。

王翦的招数能够凑效,是因为他手中有权,换句话说,他的行为,实际上是跟秦王签合同,我只要钱要官,帮你打江山,绝不动你的权。

此时的魏忠贤,已经无权无官,凭什么签合同?

所以崇祯很愤怒,他要把魏忠贤余下的都拿走,他的钱,还有他的命。

魏忠贤倒没有这个觉悟,他依然得意洋洋地出发了。

但聪明人还是有的,比如他的心腹太监李永贞,就曾对他说,低调,低调点好。

魏忠贤回答:

若要杀我,何须今日?

今日之前,还无须杀你。

魏忠贤出发后的第三天,崇祯传令兵部,发出了逮捕令。

这一天是十一月六日,魏忠贤所在的地点,是直隶河间府阜城县。

护卫簇拥的魏公公终于明白了自己的处境,几天来,他在京城的内线不断向他传递着好消息:他的亲信,包括五虎、五彪纷纷落马,老朋友王体乾退了,连费劲心思拉下水的徐应元也被发配去守陵,翻身已无指望。

就在他情绪最为低落的时候,京城的快马又告诉他一个最新的消息:皇帝已经派人追上来了。

威严的九千九百岁大人当场就晕了过去。

追上来,然后呢?逮捕,入狱,定罪,斩首?还是挨剐?

天色已晚,无论如何,先找个地方住吧,活过今天再说。

魏忠贤进入了眼前的这座小县城:他人生中的最后一站。

阜城县是个很小的县城,上千人一拥而入,挤满了所有的客店,当然,魏忠贤住的客店,是其中最好的。

为保证九千岁的人有地方住,许多住店的客人都被赶了出去,虽然天气很冷,但这无关紧要,毕竟他们都是无关紧要的人。在这些人中,有个姓白的书生,来自京城。

所谓最好的客店,也不过是几间破屋而已,屋内没有辉煌的灯光,十一月的天气非常的冷,无情的北风穿透房屋,发出凄冷的呼啸声。

在黑暗和寒冷中,伟大的,无与伦比的,不可一世的九千九百岁蜷缩在那张简陋的床上,回忆着过往的一切。

隆庆年间出生的无业游民,文盲,万历年间进宫的小杂役,天启年间的东厂提督,朝廷的掌控者,无数孙子的爷爷,生祠的主人,堪与孔子相比的圣人。

到而今,只剩破屋、冷床,孤身一人。

荒谬,究竟是自己,还是这个世界?

四十年间,不过一场梦幻。

不如死了吧。

此时,他的窗外,站立着那名姓白的书生。

在这个寒冷的夜晚,没有月光,在黑暗和风声中,书生开始吟唱。

夜半,歌起在史料中,这首歌的名字叫做《桂枝儿》,但它还有一个更贴切的名字——五更断魂曲。

曲分五段,从一更唱到五更:

一更,愁起听初更,鼓正敲,心儿懊恼。

想当初,开夜宴,何等奢豪。

进羊羔,斟美酒,笙歌聒噪.如今寂廖荒店里,只好醉村醪。

又怕酒淡愁浓也,怎把愁肠扫?

二更,凄凉二更时,展转愁,梦儿难就。

想当初,睡牙床,锦绣衾稠。

如今芦为帷,土为坑,寒风入牖。

壁穿寒月冷,檐浅夜蛩愁。

可怜满枕凄凉也,重起绕房走。

三更,飘零夜将中,鼓咚咚,更锣三下。

梦才成,又惊觉,无限嗟呀。

想当初,势顷朝,谁人不敬?

九卿称晚辈,宰相为私衙。

如今势去时衰也,零落如飘草。

四更,无望城楼上,敲四鼓,星移斗转。

思量起,当日里,蟒玉朝天。

如今别龙楼,辞凤阁,凄凄孤馆。

鸡声茅店里,月影草桥烟。

真个目断长途也,一望一回远。

五更,荒凉闹攘攘,人催起,五更天气。

正寒冬,风凛冽,霜拂征衣。

更何人,效殷勤,寒温彼此。

随行的是寒月影,吆喝的是马声嘶。

似这般荒凉也,真个不如死!

五更已到,曲终,断魂。

多年后,史学家计六奇在他的书中记下了这个夜晚发生的一切,但这一段,在后来的史学研究中,是有争议的,就史学研究而言,如此诡异的景象,实在不像历史。

但我相信,在那个夜晚,我们所知的一切是真实的。

因为历史除了正襟危坐,一丝不苟外,有时也喜欢开开玩笑,算算总账。

至于那位姓白的书生,据说是河间府的秀才,之前为图嘴痛快,说了魏忠贤几句坏话,被人告发前途尽墨,于是编曲一首,等候于此不计旧恶,帮其送终。

但在那天夜里,魏忠贤听到的,不是这首曲子,而是他的一生。

想当初,开夜宴,何等奢豪。想当初,势顷朝,谁人不敬?

如今寂廖荒店里,只好醉村醪,如今势去时衰也,零落如飘草。

魏忠贤是不相信天道的。当无赖时,他强迫母亲改嫁,卖掉女儿,当太监时,他抢夺朋友的情人,出卖自己的恩人。

九千九百岁时,他泯灭一切人性,把铁钉钉入杨涟的脑门,把东林党赶尽杀绝。

他没有信仰,没有畏惧,没有顾忌。、然而天道是存在的,四十年后,他把魏忠贤送到了阜城县的这所破屋里。

这里距离魏公公的老家肃宁,只有几十里。四十年前,他经过这里,踏上了前往京城的路。

现在,他回来了,即将失去所有的一切。

我认为,这是一种别开生面的折腾,因为得到后再失去,远比一无所有要痛苦得多。

魏公公费尽心力,在成功的路上一路狂奔,最终却发现,是他娘的折返跑。

似这般荒凉也,真个不如死!

真个不如死啊!

那就死了吧。

魏忠贤找到了布带,搭在了房梁上,伸进自己的脖子,离开了这个世界。

天道有常,或因人势而迟,然终不误。

落水狗第二天早上,魏忠贤的心腹李朝钦醒来,发现魏忠贤已死,绝望之中,自缢而亡。

在魏忠贤的一千多陪同人员,几千朝廷死党里,他是唯一陪死的人。

得知魏忠贤的死讯后,一千多名护卫马上行动起来,瓜分了魏公公的财产,四散奔逃而去。

魏公公死了,但这场大戏才刚刚开始。

别看今天闹得欢,当心将来拉清单——小兵张噶清单上的第一个人,自然是客氏。

虽然她已经离宫,但崇祯下令,把她又拎了进来。

进来后先审,但客氏为人极其阴毒,且以耍泼闻名,问什么都骂回去。

于是换人,换了个太监审,而且和魏忠贤有仇(估计是专门找来的),由于不算男人,也就谈不上不打女人,加上没文化,不会吵架,二话不说就往死里猛打。

客氏实在是个不折不扣的软货,一打就服,害死后妃,让皇后流产,找孕妇入宫冒充皇子,出主意害人等等,统统交代,只求别打。

但那位太监似乎心理有点问题,坦白交代还打,直到奄奄一息才罢休。

口供报上来,崇祯十分震惊,下令将客氏送往浣衣局做苦工。

当然了,这只是个说法,客氏刚进浣衣局,还没分配工作,就被乱棍打死,跟那位被她关入冷宫,活活渴死的后妃相比,这种死法没准还算痛快点。

客氏死后,她的儿子被处斩,全家被发配。

按身份排,下一个应该是崔呈秀。

但是这位兄弟实在太过自觉,自觉到死得比魏公公还要早。

得知魏忠贤走人的消息后,崔呈秀下令,准备一桌酒菜,开饭。

吃饭的方式很特别,和韦小宝一样,他把自己大小老婆都拉出来,搞了个聚餐,还摆上了多年来四处搜刮的古玩财宝。

然后一边吃,一边拿起他的瓶瓶罐罐(古董),砸。

吃一口,砸一个,吃完,砸完,就开始哭。

哭好,就上吊。

按日期推算,这一天,魏忠贤正在前往阜城县的路上。

兄弟先走一步。

消息传到京城,崇祯非常气愤,老子没让你死,你就敢死?

随即批示:

“虽死尚有余辜!论罪!”

经过刑部商议,崔呈秀应该斩首。

虽然人已死了,不要紧,有办法。

于是刚死不久的崔呈秀又被挖了出来,被斩首示众,怎么杀是个能力问题,杀不杀是个态度问题。

接下来是抄家,无恶不作的崔呈秀,终于为人民做了件有意义的事,由于他多年来勤奋地贪污受贿,存了很多钱,除动产外,还有不动产,光房子就有几千间,等同于替国家攒钱,免去了政府很多麻烦。

作为名单上的第三号人物,崔呈秀受到了高标准的接待,以此为基准,一号魏忠贤和二号客氏,接待标准应参照处理。

所以,魏忠贤和客氏被翻了出来,客氏的尸体斩首,所谓死无全尸。

魏忠贤惨点,按崇祯的处理意见,挖出来后剐了,死后凌迟,割了几千刀。

这件事情的实际意义是有限的,最多也就是魏公公进了地府,小鬼认不出他,但教育意义是巨大的,在残缺的尸体面前,明代有史以来最大,最邪恶的政治团体阉党,终于彻底崩盘。

接下来的场景,是可以作为喜剧素材的。

魏忠贤得势的时候,无数人前来投奔,上至六部尚书,大学士,下到地方知府知县,能拉上关系,就是千恩万谢。

现在而今眼目下,没办法了,能撤就撤,不能撤就推,比如蓟辽总督阎鸣泰,有一项绝技——修生祠,据我统计,他修的生祠有十余个,遍布京城一带,有的还修到了关外,估计是打算让皇太极也体验一下魏公公的伟大光辉。

凭借此绝活,当年很是风光,现在麻烦了,追查阉党,头一个就查生祠,谁让修的,谁出的钱,生祠上都刻着,跑都跑不掉。

为证明自己的清白,阎总督上疏,进行了耐心的说明,虽说生祠很多,但还是可以解释的,如保定的生祠,是顺天巡抚刘诏修的,通州的生祠,是御史梁梦环修的,这些人都是我的下级,作为上级领导,责任是有的,监督不够是有的,检讨是可以的,撤职坐牢是不可以的。

但最逗的还是那位国子监的陆万龄同学,本来是一穷孩子,卖力捧魏公公,希望能够混碗饭吃,当年也是风光一时,连国子监的几位校长都争相支持他,陆先生本人也颇为得意。

然而学校领导毕竟水平高,魏公公刚走,就翻脸了,立马上疏,表示国子监本与魏忠贤势不两立,出了陆万龄这种败类,实在是教育界的耻辱,将他立即开除出校。

据统计,自天启七年(1627)十一月至次年二月,几个月里,朝廷的公文数量增加了数倍,各地奏疏纷至沓来,堪称数十年未有之盛况。

这些奏疏字迹相当工整,包装相当精美,内容相当扯淡:上来就痛骂魏忠贤,痛骂阉党,顺便检举某些同事的无耻行径,最后总结:

他们的行为让我很愤怒,跟我不相干。

心中千言万语化为一句话:我不是阉党,皇帝大人,您就把我们当个屁放了吧。

效果很明显,魏忠贤倒台一个月里,崇祯毫无动静,除客氏崔呈秀外,大家过得都还不错。

事实上,当时的朝廷,大学士、六部尚书、都察院乃至于全国各级地方机构,都由阉党掌握,所谓法不责众,大家都有份,你能把大家都拉下水吗?把我们都抓了,找谁帮你干活?

所以,在阉党同志们看来,该怎么干还怎么干,该怎么活还怎么活。

这个看法在大多数人的身上,是管用的。

而崇祯,属于少数派。

一直以来,崇祯处理问题的理念比较简单,就四个字——斩草除根。所谓法不责众,在他那里是不成问题的,因为他的祖宗有处理这种问题的经验。

比如朱元璋,胡惟庸案件,报上来同党一万人,杀,两万人,杀杀,三万人,杀杀杀。无非多说几个杀字,不费劲。

时代进步了,社会文明了,道理还一样。

六部尚书是阉党,就撤尚书,侍郎是阉党,就撤侍郎,一半人是阉党,就撤一半,全是,就全撤,大明没了你们就不转吗?这年头,看门的狗难找,想当官的人有的是,谁怕谁!

值得一提的是,虽然上述奏疏内容雷同,但崇祯的态度是很认真的,他不但看了,而且还保存下来。

很简单,真没事的人是不会写这些东西的,原本找不着阉党,照着奏疏抓人,贼准。

十一月底,准备工作就绪,正式动手。

下一章:第7部:大结局 第五章 算账

上一章:第7部:大结局 第三章 疑惑

大快人心

崇祯登基干了一件好事,杀了魏忠贤;干了一件蠢事杀了袁崇焕

qq1420744430

好一个单项选择,多少事多少人多少王朝就毁在毫无理智的一刀切

这有什么大快人心的,脚踩了锈钉子,不处理却偏要熬脓,等到坏透了去切除去截肢,美名其曰欲擒故纵,这不是什么好谋略,有点心痛.这下好了,剩下的一只脚也跛了,最后打断,这样的事情怎么看都不明智.不管扎铁钉也好,截肢也好跛脚也好,终究是内耗,大伤元气

魏忠贤倒了,朝廷没有了凝聚力也快完了。魏忠贤害的是谁?无非就是狗咬狗。

崇祯所做的好事没多少,其中一件就是杀了魏忠贤

也算是一种发泄吧!

顶顶更健康

崇祯杀魏忠贤,除阉党,是没错。可他手下办事的那帮人借机排除异己,就成问题了。

天道是永存的。

似这般荒凉也,真个不如死!

真个不如死啊!

那就死了吧。

额。

此地无银三百两,阄党自投罗网,该死。

在魏忠贤所有的罪恶之中最受不了的是为还赌债卖女儿!

袁崇焕像是朝廷和辽东军的中间枢纽杀了他辽东军对朝廷失望甚至产生离心力

4.5.6楼你们错了,之前不除他是因为没有实力哦,崇祯其实是一个有能力没舞台的悲哀皇帝,他有心机,有能力,有决心,为了大明鞠躬尽瘁,而大流如此,奈何他一丝逆流唉。。

阿爸爸妈妈总是说话间歇脚步声音里面有去了解到了极点头

袁崇焕是一个太狂而语言表达不强的人

太好了。

人都逃不了命运的摆布

存在就是合理的,别骂魏中贤,他是个牛人,之所以说他牛,只能说明当时大明朝选出来的所谓人才都是饭桶,因此亡国是必然的。多开展自我批评吧,不要把所有罪恶都推到一个人身上。

早晚都要还的

中国人的优良传统啊,在台上极尽阿谀奉承,一倒台立马上去踩一脚。文革中刘倒台,多少人立马大揭发大批判,人与人之间的相互残杀,丝毫不亚于前辈。历史不断有惊人的重复。酱缸文化,酱缸中的蛆,相互摧残。作者时不时地流露出对皇帝的称颂,坏事都是下面人干的,其实都是一票货。中国的文化土壤,出不了极出的极具远見的政治家,只能出乌龟王八蛋的阴谋家,出鱼肉百姓的专家,出旷世的凌迟手,割四千刀人还不死,真的很伟大,应该去申报吉斯尼记录。

崇祯守成有余 中兴不足

历史就是如此明灭元 清灭明 此乃历史之潮流 古今多少事,都付笑谈中

踩磨古的小姑娘踩了一框毒磨姑回家吃磨姑吃的身上长磨姑裸涩

为什么崇祯这么苦命

首恶必办,协从不问。崇祯不懂啊!崇祯太年轻,真是太年轻。最后被以东林党为核心的文官集团忽悠的国破家亡。白白便宜满鞑子。

这几天在听《明朝那些事儿》,感觉作者太精明了。就这样也能写长篇–找些正统的史书志传,看些民间的历史轶事传说,加上自己一点丰富的历史想象,再添些调侃忽悠,哈哈,就真能整出点还像模像样又有趣的东西。

17岁有如此心机,也真是难为他了,不过终究还是经历的太少!

闹够了没有?

看我名字,我该死!!

崇祯这一碗迷魂汤下去,换谁都得挂!

人为了生存有时候低头是无所谓的嘉靖年间不就是吗各位首辅,水之清则无鱼。如果不是这样东林党不会重新上台。说到底思想问题作怪

历史和现在总是惊人的相似

魏忠贤你终于死了

哎。。。。。天理还是在的。。。。。

事在人为’命在天运

魏公公太贪婪了,一点都不收敛….

好一个单项选择,多少事多少人多少王朝就毁在毫无理智的一刀切

这有什么大快人心的,脚踩了锈钉子,不处理却偏要熬脓,等到坏透了去切除去截肢,美名其曰欲擒故纵,这不是什么好谋略,有点心痛.这下好了,剩下的一只脚也跛了,最后打断,这样的事情怎么看都不明智.不管扎铁钉也好,截肢也好跛脚也好,终究是内耗,大伤元气

——

好一个事后诸葛亮

你这种摇唇鼓舌之辈,满篇空话,废话。

虽元气大伤,但亡羊补牢,为时未晚。

还“怎么看都不明智”

对,找个教书先生教教这帮阉党

晓之以情,动之以理

阉党就集体改过自新,洗心革面了是吧

国安民乐,岂不美哉

夸夸其谈,空言无补

亏着你也就是个小老百姓,这要为官,祸害啊。

我的店啊!一晚死两人。以后谁敢住啊。姓白的你缺大德了。画个圈圈诅咒你!

崇祯没有识人之明,注定不会是一个有才能的皇帝。

At last! Someone with the insight to solve the preolbm!

报应太迟了,国家已经要毁了

魏忠贤比东林党会捞钱,去看正史,明实亡于东林党

还是朝廷太腐败,社会风气不好,几乎所有人都在为自己,唯利是图。

崇祯生的不是时候

那么容易就把魏公公给干掉了,说明其实明朝要干掉太监是相当容易的,那就有一个问题,为什么这些太监能不断坐大呢?明显就是皇帝授意的,其实明代太监只是制衡文官集团的一枚棋子,是皇帝鞭打文官们的另一种形态。可惜,崇祯不懂,“忠恪惟谨,可计大事”,此八字意味深远啊。

作者狗黑子!清朝有奴才之称,不是因为那人是旗人,而是因为清代的包衣人制度!包衣人根本就不是无知者口中的奴隶,而是在关外时的一种人身依附关系。包衣人爵位一般没有主家高,但官位不受限制!甚至一品大员都可以。有些满汉大臣皇帝面前自称奴才,实际上是表示“我是你家的下人”!换到封建时代,给皇帝当狗腿子,你做梦都能笑醒!当然跟皇帝关系不亲近,你想这么自称也没机会!狗黑子作者,亏你还是跟社科院有关系的,你在故意误导谁?

妈的楼上傻逼吧,你想洗白谁?你个满清野种,是不是你的爷爷自称奴才然后你这个孙子想解释?你知道为什么他们做梦都会笑醒吗?因为他们觉的当官就是为了谋取利益啊,哪个好官会跟你说的一样傻逼?亏你还是个中国人,你在故意逼逼啥?不喜欢我大明就不喜欢,在这瞎扯个鬼,显得您很牛逼吗?不好意思,我还真没见过你这么愚蠢的满清鞑子。你觉得你说的对就去找明月老师啊,就这小破胆啊

呵呵,少瞎逼逼,你有理也没理

49楼傻逼

49楼孬子

49楼孬子

49楼,你有不同意见没毛病,请别骂作者。你肯定是在哗众取宠。

杨涟比魏忠贤死的惨多了。

顶45楼!支持东林党!!!难道你认为杨涟还不如阉党?

报应到了

49楼不打自招

这可真是的。

可惜