明朝的道路就此確定,不妥協,不退讓。

相應的結果也很確定,皇太極帶著兵,再次攻入關內,開始搶掠。

這次入關的,可謂豪華陣容,清朝最能打的幾個,包括阿濟格、多爾袞、多鐸、岳托,全都來了,只用三天,就打到密雲,京城再度戒嚴。

要對付猛人,只能靠猛人,崇禎隨即調祖大壽進京,同時,他還命令陝西的孫傳庭、山東的劉澤清進京拉兄弟一把,總之,最能打仗的人,他基本都調來了。

但問題在於,祖大壽、孫傳庭這類人,雖然能力很強,但有個問題——不大服管,特別是祖大壽,自從袁崇煥死後,他基本上就算是脫離了組織,誰當總督,都不敢管他,當然,他也不服管。

對這種無組織、無紀律的行為,崇禎很憤怒,後果不嚴重,畢竟能打的就這幾個,你要把他辦了,自己提著長矛上陣?

但不管終究是不行的,崇禎決定,找一個人,當前敵總指揮。

這個人必須有能力強,戰功多,威望高,威到祖大壽等猛人服氣,且就在京城附近,說用就能用。

滿足以上條件的唯一答案,是盧象升。

崇禎十一年(1638),盧象升到京城赴任。

他趕到京城,本來想馬上找皇帝報到,然而同僚打量他後,問:

你想幹嘛?

之所以有此一問,是因為這位仁兄來的時候,父親剛剛去世,尚在奔喪,所以沒穿制服,披麻戴孝,還穿著草鞋。如果這身行頭進宮,皇帝坐正中間,他跪下磕頭,旁邊站一堆人,實在太像靈堂。

換了身衣服,見到了崇禎,崇禎問,現在而今,怎麼辦?

盧象升看了看旁邊的兩個人,只說了一句話:主戰!

站在他身邊的這兩人,分別是楊嗣昌、高起潛。

這個舉動的意思是,知道你們玩貓膩,就這麼著!

據說當時楊嗣昌的臉都氣白了。

崇禎倒很機靈,馬上出來打圓場,說和談的事,那都是謠傳,是路邊社,壓根沒事。

盧象升說,那好,我即刻上陣。

第二天,盧象升赴前線就任,就在這一天,他收到了崇禎送來的戰馬、武器。

其實崇禎送來這些東西,只是看他遠道而來,意思意思。

然而盧象升感動了,他說,以死報國!

就如同九年前,沒有命令,無人知曉,他依然率軍保衛京城。

他始終是個單純的人幾天後,盧象升得知,清軍已經逼近通州,威脅京城。

當時他的手下,只有三萬多人,大致是清軍的一半,而且此次出戰的,都是清軍主力,要真死磕,估計是要休息的,所以大多數識時務的明軍將領都很消停,能不動就不動。

然而盧象升不識時務,他分析形勢後,決心出戰。

盧象升雖然單純,但不蠢,他明白,要打,白天是干不動的,只能晚上摸黑去,夜襲。

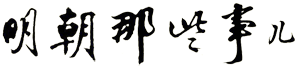

在那個漆黑的夜晚,士兵出發前,他下達了一條名垂青史的軍令:

刀必見血!人必帶傷!馬必喘汗!違者斬!

趁著夜色,盧象升向著清軍營帳,發起了進攻。

進攻非常順利,清軍果然沒有提防,損失慘重,正當戰況順利進行之時,盧象升突然發現了一個嚴重的問題。

他的後軍沒有了。

按照約定,前軍進攻之後,後軍應儘快跟上,然而他等了很久,也沒有看到後軍,雖然現在還能打,但畢竟是趁人不備,打了一悶棍,等人家醒過來,就不好辦了,無奈之下,只能率前軍撤退。

盧象升決定夜襲時,高起潛就在現場。

作為監軍太監,高起潛並沒有表示強烈反對,他只是說,路途遙遠,很難成功,盧象升堅持,他也就不說了。

但這人不但人陰(太監),人品也陰,暗地裡調走了盧象升的部隊,搞得盧總督白忙活半天。

差點把命搭上的盧象升氣急敗壞,知道是高起潛搞事,極為憤怒,立馬去找了楊嗣昌。

這個舉動充分說明,盧總督雖然單純,腦袋還很好使,他知道高起潛是皇帝身邊的太監,且文化低,沒法講道理,要講理,只能找楊嗣昌。

在楊嗣昌看來,盧象升是個死腦筋,沒開竅,所以見面的時候,他就給盧象升上了堂思想教育課,告訴他,議和是權宜之計,是偉大的,是光榮的。

盧象升只說了一句話,就讓楊嗣昌閉上了嘴。

這句話也告訴我們,單純的盧象升,有時似乎也不單純。

「我手領尚方寶劍,身負重任,如果議和,當年袁崇煥的命運,就要輪到我的頭上!」

袁崇煥這輩子最失敗的地方,就是不講政治,相比而言,盧象升很有進步。

九年前,他在北京城下,親眼看到了袁崇煥的下場,那一幕,在他的心裡,種下了難以磨滅的印象。他很清楚,如果議和,再被朝里那幫言官扯幾句,漢奸叛徒的罪名,絕對是沒個跑與其死在刑場,不如死在戰場,他下定了決心。

楊嗣昌也急了,當即大喝一聲:你要這麼說,就用尚方寶劍殺我!

盧象升毫不示弱:

要殺也是殺我,關你何事?如今,只求拚死報國!

楊嗣昌沉默了,他明白,這是盧象升的最後選擇。

盧象升想報國,但比較惡搞的是,崇禎不讓。

事實上,盧象升對形勢的分析是很準確的,因為夜襲失敗,朝廷里那幫吃飽了沒事幹的言官正準備彈劾他,漢奸、內奸之類的說法也開始流傳,如果他同意和談,估計早就被拉出去一刀了。

更麻煩的是,崇禎也生氣了,因為盧象升上任以來,清軍依然囂張,多處城池被攻陷,打算換個人用用。

此時,一位名叫劉宇亮的人站了出來,說,我去。

劉宇亮,時任內閣首輔,朝廷重臣,國難如此,實在看不下去,極為激動,所以站了出來。

崇禎非常高興,大大地誇獎了劉大人幾句。

等皇帝大人高興完了,劉大人終於說出了話的下半句:我去,閱兵。

崇禎感覺很抑鬱,好不容易站出來,搞得這麼激動,竟然是涮我玩的?

其實這也不怪劉首輔,畢竟他從沒打過仗,偶爾激動,以身報國,激動完了,回家睡覺,誤會而已。

但崇禎生氣了,生氣的結果就是,他決定讓劉首輔激動到底,一定要他去督師。

關鍵時刻,楊嗣昌出面了。

楊嗣昌之所以出頭,並非是他跟劉首輔有什麼交情,實在是劉首輔太差,太沒水平,讓這號人去帶兵,他自己死了倒沒啥,可惜了兵。

所以他向皇帝建議,劉首輔就讓他回去吧。目前在京城裡,能當督師的,只有一個人。

崇禎知道這個人是誰,但他不想用。

楊嗣昌堅持,這是唯一人選。

崇禎最終同意了。

三天後,盧象升再次上任。

此時,清軍的氣勢已經達到頂點,接連攻克城池,形勢非常危急。

然而盧象升沒有行動,他依然按兵未動。

因為此時他的手下,只有五千人,楊嗣昌講道理,高起潛卻不講,陰人陰到底,調走了大部主力,留下的只有這些人。

打,只能是死路一條,盧象升很猶豫。

就在這時,他得知了一個消息——高陽失陷了。

高陽,位處直隸(今河北),是個小縣城,沒兵,也沒錢,然而這個縣城的失陷,卻震驚了所有的人。

因為有個退休幹部,就住在縣城裡,他的名字叫孫承宗。

他培養出了袁崇煥,構建了關寧防線,阻擋了清軍幾十年,熬得努爾哈赤(包括皇太極)都掛了,也沒能啃動。無論怎麼看,都夠意思了。

心血、才華、戰略、人才,這位舉世無雙的天才,已經奉獻了所有的一切,然而,他終將把報國之誓言,進行到人生的最後時刻清軍進攻的時候,孫承宗七十六歲,城內並沒有守軍,也沒有將領,更沒有糧草,彈丸之地,不堪一擊。

很明顯,清軍知道誰住在這裡,所以他們並沒有進攻,派出使者,耐心勸降,做對方的思想工作,對於這位超級牛人,可謂是給足了面子。

而孫承宗的態度,是這樣的,清軍到來的當天,他就帶著全家二十多口人,上了城牆,開始堅守。 在其感召之下,城中數千百姓,無一人逃亡,準備迎敵。

每次看到這裡,我都會想起黃道周,想起後來的盧象升,想起這幫頑固不化的人,正如電影集結號里,在得知戰友戰死的消息後,男主角嘆息一聲的那句台詞:

老八區教導隊出來的,有一個算一個,都他媽死心眼。

黃道周和孫承宗應該不是教導隊出來的,但確實是死心眼。

這種死心眼,在歷史中的專用稱謂,叫做——氣節。

失望的清軍發動了進攻,在堅守幾天後,高陽失守,孫承宗被俘。

對於這位俘虜,清軍給予了很高的禮遇,希望他能投降,當然,他們自己也知道,這基本上是不可能的。

所以在被拒絕之後,他們毫無意外,只是開始商量,該如何處置此人。

按照尋常的規矩,應該是推出去殺掉,成全對方的忠義,比如文天祥等等,都是這麼辦的。

然而清軍對於這位折磨了他們幾十年的老對手,似乎崇拜到了極點,所以他們決定,給予他自盡的權利。

孫承宗接受了敵人的敬意,他整頓衣著,向北方叩頭,然後,自盡而死。

這就是氣節。

消息很快流傳開來,舉國悲痛。

崇禎十一年(1638)十二月二十日,聽說此事的盧象升,終於下定了決心。

此前,他曾多次下令,希望高起潛部向他靠攏,合兵與清軍作戰,但高起潛毫不理會。而從楊嗣昌那裡,他得知,自己將無法再得到任何支援。他的糧草已極度缺乏,兵力僅有五千,幾近彈盡糧絕。

而清軍的主力,就在他的駐地前方,兵力是他的十倍,鋒芒正銳。

弄清眼前形勢的盧象升,走出了大營。

和孫承宗一樣,他向著北方,行叩拜禮。

然後,他召集所有的部下,對他們說了這樣一番話:

我作戰多年,身經幾十戰,無一敗績,今日彈盡糧絕,敵眾我寡,而我決心已定,明日出戰,願戰著隨,願走者留,但求以死報國,不求生還!

十二月二十一日,盧象升率五千人,向前進發,所部皆從,無一人留守。

出發的時候,盧象升身穿孝服,這意味著,他沒有打算活著回來。

前進至巨鹿時,遭遇清軍主力部隊,作戰開始。

清軍的人數,至今尚不清楚,根據史料推斷,至少在三萬以上,包圍了盧象升部。

面對強敵,盧象升毫無畏懼,他列陣迎敵,與清軍展開死戰,雙方從早上,一直打到下午,戰況極為慘烈,盧象升率部反覆衝擊,左衝右突,清軍損失極大。

在這天臨近夜晚的時候,盧象升明白,敗局已定了,他的火炮、箭矢已經全部用盡,所部人馬所剩無幾。

但他依然揮舞馬刀,繼續戰鬥,為了他最後的選擇。

然後,清朝官員編寫的史料告訴我們,他非常頑強,他身中四箭、三刀,依然奮戰。他也很勇敢,自己一人,殺死了幾十名清兵,但他還是死了,負傷力竭而死,盡忠報國而死。

相信很多人並不知道,盧象升雖然位高權重,卻很年輕,死時,才剛滿四十歲。

他死的時候,身邊的一名親兵為了保住他的屍首,伏在了他的身上,身中二十四箭而死。

他所部數千人,除極少數外,全部戰死。

我再重複一遍,這就是氣節。

在明末的諸位將領中,盧象升是個很特殊的人,他雖率軍於亂世,卻不擾民、不貪污,廉潔自律,堅持原則,從不妥協。

中庸有云:

國有道,不變塞焉,國無道,至死不變。

無論這個世界多麼混亂,堅持自己的信念。

我欽佩這樣的人。

幽默記得不久前,我去央視對話節目做訪談,台下有問觀眾站起來,說,之前一直喜歡看你的書,但最近卻發現了個問題。

什麼問題?

之前喜歡看,是因為你寫的歷史很幽默,很樂觀,但最近發現你越來越不對勁,怎麼會越來越慘呢?

是啊,說句心裡話,我也沒想到會這樣,應該改變一下,這麼寫,比如崇禎沒有殺袁崇煥,皇太極繼位的時候,心臟病突發死了,接班的多爾袞也沒蹦幾天,就被孝庄幹掉了,然後孤兒寡母在遼東過上了安定的生活。李自成進入山林後,沒過幾天,由於水土不服,也都過去了。

然後,偉大的大明朝終於千秋萬代,崇禎和他的子孫們從此過著幸福的生活。

是的,現在我要告訴你的是,歷史的真相。

歷史從來就不幽默,也不樂觀,而且在目前可知的範圍內,都沒有什麼大團圓結局。

所謂歷史,就是過去的事,它的殘酷之處在於,無論你哀嚎、悲傷、痛苦、流淚、落寞、追悔,它都無法改變。

它不是觀點,也不是議題,它是事實,既成事實,拉到醫院急救都沒辦法的事實。

我感覺自己還是個比較實誠的人,所以在結局即將到來之前,我想,我應該跟您交個底,客觀地講,無論什麼朝代的史書,包括明朝在內,都不會讓你覺得輕鬆愉快,一直以來,幽默的並不是歷史,只是我而已。

雖然結局未必愉快,歷史的講述終將繼續,正如歷史本身那樣,但本著為人民服務的精神,我將延續特長,接著幽默下去,不保證你不難受,至少高興點。

忽悠正如以往,清軍沒有長期駐守的打算,搶了東西就跑了,回去怎麼分不知道,但被搶的明朝,那就慘了。

首先是將領,盧象升戰死,孫傳庭、洪承疇全都到了遼東,準備防守清軍,我說過,這是拆了東牆補西牆,沒辦法,不拆房子就塌了。

其次是兵力,能打仗的兵,無論是洪兵,還是秦兵,都調到遼東了。

所以最後的結果是,東牆補上了,西牆塌了。

說起忽悠這個詞,近幾年極為流行,有一次我跟人聊天,說起這個詞,突然想起若有一天,此詞衝出東北,走向世界,用英文該怎麼解釋,隨即有人發言,應該是cheat(欺騙)。

我想了一下,覺得似乎對,但不應該這麼簡單,畢竟如此傳神的詞,應該有一個傳神的翻譯,苦思冥想之後,我找到了一個比較恰當的翻譯:hereandthere回想過去十幾年,自打學習英語以來,我曾翻譯過不下兩篇英語文章,雖然字數較少(三百字左右),但回望短暫的翻譯生活,我認為這個詞是最為恰當的。

這個詞語的靈感,主要來自於熊文燦先生。作為一個沒有兵力,沒有經驗的高級官員,他主要的武器,就是先找這裡,再找那裡,屬於純忽悠型。

但值得誇獎的是,他的忽悠是很有效果的,在福建的時候,手下只有幾個兵,對面有一群海盜,二話不說,先找到了鄭芝龍,死乞白賴地隔三差五去找人家(所以後來有的官員彈劾他,說他是求賊),請客送禮,反覆招安,終於招來了鄭芝龍。

雖然後來證明,鄭大人是不大可靠的,但在當時,是絕對夠用了,後來他藉助鄭大人的力量,殺掉了不肯投降的海盜劉香,平定了海亂。

這種空手道的生意,估計熊大人是做上癮了,所以到中原上任的時候,他也玩了同一套把戲,先here 招降了劉國能,再用劉國能,there招降了張獻忠,hereandthere,無本生意,非常高明。

但這種生意有個問題,因為熊大人本人並無任何實力,只要here不行,或者there 不行,他就不行了。

張獻忠就是個不行的人,按照他的習慣,投降的時候,就要想好幾時再造反,所以剛開始,他就不肯繳械,當然,這也有個說法,之所以不肯繳械,是因為他認為自己罪孽深重,要留著自己這幾桿槍,為朝廷效力。

熊文燦倒是很高興,表揚了好幾次,後來他果真缺兵,去找張獻忠要幾千人幫忙,張獻忠又說還沒安頓好,先休整幾天。

張獻忠住的地方,就在今天襄樊的谷城地區,他老人家在此,基本就是縣長了,想幹什麼就幹什麼,每天都要去縣城裡轉一圈,算是視察,他手下的兵也沒消停,每天都要刻苦操練。

與此同時,張縣長也開始意識到,自己以前的行為是有錯誤的,比如,每次打仗的時候,都用蠻力,很少動腦子,且部隊文化太低,沒有讀過兵法。為了加強理論教育,保證將來再造反的時候,有相當的理論基礎,他找來了一個叫做潘獨鰲的秀才,給他當軍師。

這位潘獨鰲到底何許人也,待查,估計是個吳用型的人物,應該是幾次舉人沒考上,又想干點事,就開始全心全意地給張獻忠幹活,具體說就是教書,每天晚上,在張縣長的統一帶領下,大大小小的頭目們跑去聽課,課程有好幾門,比如孫子兵法等等。學習完後,張縣長還要大家寫出學習心得,結合實際(比如再次造反後,該怎麼打仗),分析討論,學習氣氛非常濃烈。

但他所干過最猖狂的事,還是下面這件事。

崇禎十二年(1639)年初的一天,谷城縣令阮之鈿接到報告,說谷城來了個人,正在和張獻忠見面。

阮縣令的職責是監視張獻忠,加上他還比較盡責,就派了個人去打探看看到底是誰來了,談了些什麼。

沒過多久,那人就回來了,他說談了些什麼,就不太知道了,但來的那個人,他認出來了。

誰?

李自成。

阮知縣差點暈過去。 按照常理,自從一年前被打垮後,李自成應該躲在山溝里艱苦樸素,怎麼會出來呢?還這麼大搖大擺地見張獻忠。

讓人難以想像,這個來訪者確實是李自成,他是來找張獻忠要援助的。

更讓人想不到的是,李自成就這麼在谷城呆了幾天,都沒人管,又大搖大擺地走了。

其實不是沒人管,是沒法管。

張獻忠之所以囂張,是因為他手下還有幾萬人,而熊大人,我說過,他的主要能力,就是這裡、那裡的忽悠,要真拿刀收拾張縣長,就沒轍了。

而且更麻煩的是,他還收了張獻忠的錢。

在明末農民起義的許多頭領,在張頭領是個異類,異就異在他不太像綠林好漢,反而很像官僚。

比如他在投降後,就馬上馬不停蹄地開始送禮,從熊文燦開始,每個月都要去孝敬幾趟,而且他還喜歡串門,聯絡感情,連遠在京城的諸位大人,他也沒忘了,經常派人去送點孝敬,所以每次有什麼事,他都知道得比較早。

此外,張縣長還很講禮數,據某些史料講,他去見上級官員時,還行下跪禮,且非常周到,具有如此天賦,竟然幹了這個,實在選錯了行。

古語有云,司馬昭之心,路人皆知,而張縣長的心,似乎也差不多了,從上到下,都知道他要反,只不過遲早而已,比如左良玉,曾多次上書,要求解決張獻忠,還有阮知縣,找熊文燦講了幾次,熊大人沒理他,結果氣得阮大人回家自盡了。

總之,無論誰說張獻忠要反,熊文燦都表示,這是沒可能的,張獻忠絕不會反。

對此,許多史料都奮筆疾書,說熊大人是白痴,是智商有問題。

我覺得這麼說,是典型的人身攻擊,熊大人連忽悠都能玩,絕非白痴。他之所以始終不相信張獻忠會反,是因為他不能相信。

我相信,此時此刻,熊文燦的腦海里,經常出現這樣一番對話,對話的時間,是兩年前,熊大人剛剛接到調令,在以找死的覺悟準備赴任之前。

對話的地點,是廬山。對話的人,是個和尚,叫做空隱。

熊文燦跑去了廬山,找到空隱,似乎是想算卦,然而還沒等他說話,空隱和尚就先說了:

「你錯了!(公誤矣)」

怎麼個錯法呢?

「你估量估量,你有能搞定流賊的士兵嗎?(自度所將兵足制賊死命乎)

「不能。」

「有能夠指揮大局,獨當一面的將領嗎?(有可屬大事、當一面、不煩指揮而定者乎)

「沒有。」

按照上下文的關係,下一句話應該是:

那你還幹個屁啊!

但空隱畢竟是文明人,用了比較委婉的說法(似乎也沒太委婉):

「你兩樣都無,上面(指皇帝)又這麼器重你,一旦你搞不定,要殺頭的!」

熊文燦比較昏,等了半天,才想出一句話:

「招撫可以嗎?」

然而空隱回答:

「我料定你一定會招撫,但是請你記住,海賊不同流賊,你一定要慎重!」

這段對話雖然比較玄乎,但出自正統史料,並非雜談筆記,所以可信度相當高,空隱提到的所謂海賊,指的就是鄭芝龍,而流賊,就不用多說了。

他的意思很明確,熊大人你能招降海上的,卻未必能招降地上的,可問題是,熊大人只有忽悠的能耐,就算海陸空一起來,他也只能招撫。外加他還收了張獻忠的錢,無論如何,死撐都要撐下去。

死撐的結果,就是撐死。

張獻忠之所以投降,不過是避避風頭,現在風頭過去,趕巧清軍入侵,孫傳庭和洪承疇兩大巨頭都到遼東,千載難逢,決不能錯過。

於是,崇禎十二年(1639)五月,正當崇禎兄收拾清軍入侵殘局的時候,張獻忠再次反叛,攻佔谷城。

谷城縣令阮之鈿真是好樣的,雖然他此前服毒自盡,沒有死成,又搶救過來了,但事到臨頭,很有點士大夫精神,張獻忠的軍隊攻入縣城,大家都跑了,他不跑,非但不跑,就坐在家裡等著,讓他投降,不降,殺身成仁。

很明顯,張獻忠起兵,是有著充分準備的,因為他第一個目標,並非四周的州縣,而是曹操。

以曹操作為外號,對羅汝才而言,是比較貼切的,作為明末三大頭領之一,他很有點水平,作戰極狡猾,部下精銳,所以張獻忠在起兵之前,先要拉上他。

羅汝才效率很高,張獻忠剛反,他就反,並與張獻忠會師,準備在新的工作崗位上繼續奮鬥。

順道說一句,張獻忠同志在離開谷城前,乾的最後一件事,是貼布告,布告的內容,是一張名單,包括這幾年他送出去的賄賂,金額,以及受賄人的名字,全部一清二楚,詔告天下。

不該收的,終究要還。

我沒有看到那份布告,估計熊文燦同志的名字,應該名類前茅。

但此時此刻,受賄是個小問題,瀆職才是大問題。

熊文燦還算反應快,而且他很幸運,因為當時世上,能與張獻忠、羅汝才匹敵的人,不會超過五個,而在他的手下,就有一個。

在眾多頭領中,左良玉最討厭,也最喜歡的,就是張獻忠。

他討厭張獻忠,是因為這個人太鬧騰,他喜歡張獻忠,是因為這個人雖然鬧騰,卻比較好打,他能當上總兵,基本就是靠打張獻忠,且無論張頭領狀態如何,心情好壞,只要遇到他,就是必敗無疑。

所以左總兵毅然決定,雖說熊大人很蠢,但看在張獻忠份上,還是要去打打。

幾天後,左良玉率軍,與張獻忠、羅汝才在襄陽附近遭遇,雙方發生激戰,慘敗——左良玉。

所謂慘敗,意思是,左良玉帶著很多人去,只帶著很少人跑回來,之所以失敗,是因為他太過囂張,瞧不上張獻忠,結果被人打了埋伏。

這次失敗還導致了兩個後果,一、由於左良玉跑得太過狼狽,丟了自己的官印,當年這玩意丟了,是沒法補辦的,所以不會刻公章的左總兵很鬱悶。

二.熊文燦把官丟了,縱橫忽海幾十年,終於把自己忽了下去。

一個月後,崇禎下令,免去熊文燦的職務,找了個人代替他,將其逮捕入獄,一年後,斬首。

代替熊文燦的人,是楊嗣昌,逮捕熊文燦的人,是楊嗣昌,如果你還記得,當年推舉熊文燦的人,是楊嗣昌。

從頭到尾,左轉左轉左轉左轉,結果就是個圈,他知道,事到如今,他只剩下一個選擇。

崇禎十二年(1639)九月,楊嗣昌出征。

明朝有史以來,所有出征的將領中,派頭最大的,估計就是他了,當時他的職務,是東閣大學士,給他送行的,是皇帝本人,還跟他喝了好幾杯,才送他上路。

崇禎是個很容易激動的人,激動到十幾年裡,能換幾十個內閣大學士,此外,他的疑心很重,很難相信人。

而他唯一相信,且始終相信的人,只有楊嗣昌。在他看來,這個人可信,且可靠。

可信的人,未必可靠。

對於崇禎的厚愛,楊嗣昌很感動,據史料說,他當時就哭了,且哭得很傷心,很動容,表示一定完成任務,不辜負領導的期望。

當然,光哭是不夠的,哭完之後,他還向崇禎要了兩樣東西,一樣給自己的:尚方寶劍,另一樣是給左良玉的:平賊將軍印。

然後,楊嗣昌離開了京城,離開了崇禎的視線,此一去,即是永別。

崇禎十二年(1639)十月,楊嗣昌到達襄陽,第一件事,是開會。

與會人員包括總督以及所有高級將領。楊嗣昌還反覆交代,大家都要來,要開一次團結的大會。

人都來了,會議開始,楊嗣昌的第一句話是,逮捕熊文燦,押送回京,立即執行。

然後,他拿出了尚方寶劍。

明白。這是個批鬥會。

總督處理了,接下來是各級軍官,但凡沒打好的,半路跑的,一個個拉出來單練,要麼殺頭,要麼撤職,至少也是處分,當然,有一個人除外——左良玉。

左良玉很慌張,因為他的罪過很大,敗得太慘,按楊大人的標準,估計直接就拉出去了。

但楊嗣昌始終沒有修理他,直到所有的人都處理完畢,他才叫了左良玉的名字,說,有樣東西要送給你。

左良玉很激動,因為楊嗣昌答應給他的,是平賊將軍印。

在明代,將軍這個稱呼,並非職務,也不是級別,大致相當於榮譽稱號,應該說,是最高榮譽,有明一代,武將能被稱為將軍的,不會超過五十個人。

對左良玉而言,意義更為重大,因為之前他把總兵印丟了,這種丟公章的事,是比較丟人的,而且麻煩,公文調兵都沒辦法,現在有了將軍印,實在是雪中送火鍋,太夠意思。

楊嗣昌絕頂聰明,要按照左良玉的戰績,就算砍了,也很正常,但他很明白,現在手下能打仗的,也就這位仁兄,所以必須籠絡。先用大棒砸別人,再用胡蘿蔔喂他,恩威並施,自然服氣。

效果確實很好,左良玉當即表示,願意跟著楊大人,水裡水裡去,火里火里去,干到底。

對於楊嗣昌的到來,張獻忠相當緊張,緊張到楊大人剛來,他就跑了。

因為他知道,熊文燦只會忽悠,但楊嗣昌是玩真格的,事業剛剛起步,玩不起。

張獻忠對局勢有足夠的判斷,對實力有足夠的認識,可惜,跑得不足夠快。

他雖然很拚命地跑,但沒能跑過左良玉,心情激動的左大人熱情高漲,一路狂奔,終於在四川截住了張獻忠。

戰鬥結果說明,如果面對面死打,張獻忠是打不過的,短短一天之內,張獻忠就慘敗,敗得一塌糊塗,死傷近萬人,老婆孩子,連帶那位叫做潘獨鰲的軍師,都給抓了,由於敗得太慘,跑得太快,張獻忠連隨身武器都丟了(大刀),這些東西被左良玉全部打包帶走,送給了楊嗣昌。

消息傳來,萬眾歡騰,楊嗣昌極為高興,當即命令左良玉,立即跟蹤追擊,徹底消滅張獻忠。

左良玉依然積極,馬上率軍,尾隨攻擊張獻忠。

局勢大好。 士為知己者死十幾天後,左大人報告,沒能追上,張獻忠跑了。

楊嗣昌大怒,都打到這份上了,竟然還讓人跑了,幹什麼吃的,怎麼回事?

左良玉回復:有病。

按左大人的說法,是因為他進入四川後,水土不服,結果染了病,無力追趕,導致張獻忠跑掉。

但按某些小道消息的說法,事情是這樣的,在追擊過程中,張獻忠派人找到左良玉,說你別追我了,讓我跑,結果左良玉被說服了,就讓他跑了。

這種說法的可能性,在楊嗣昌看來,基本是零,畢竟左良玉跟張獻忠是老對頭,而且左大人剛封了將軍,正在興頭上,殘兵敗將,拿啥收買左良玉?無論如何,不會幹這種事。

然而事實就是這樣。

左良玉很得意,張獻忠很落魄,左良玉很有錢,張獻忠很窮,然而張獻忠確實收買了左良玉,沒花一分錢。

他只是託人,對左良玉說了一句話。

這句話的大意是,你之所以受重用,是因為有我,如果沒有我,你還能如此得意嗎?

所謂養寇自保,自古以來都是至理名言,一旦把敵人打光了,就要收拾自己人,左良玉雖說是文盲,但這個道理也還懂。

然而就憑這句話,要說服左良玉,是絕無可能的,畢竟在社會上混了這麼多年,一句話就想矇混過關,純胡扯。

左良玉放過張獻忠,是因為他自己有事。

因為一直以來,左良玉都有個問題——廉政問題。文官的廉政問題,一般都是貪污受賄,而他的廉政問題,是搶劫。

按史料的說法,左良玉的軍隊紀律比較差,據說比某些頭領還要差,每到一地都放開搶,當兵的撈夠了,他自己也沒少撈,跟強盜頭子沒啥區別。

對他的上述舉動,言官多次彈劾,朝廷心裡有數,楊嗣昌有數,包括他自己也有數,現在是亂,如果要和平了,追究法律責任,他第一個就得蹲號子。

所以,他放跑了張獻忠。

這下楊嗣昌慘了,好不容易找到個機會,又沒了,無奈之下,他只能自己帶兵,進入四川,圍剿張獻忠。

自打追繳張獻忠開始,楊嗣昌就沒舒坦過。

要知道,張獻忠他老人家,原本就是打游擊的,而且在四川一帶混過,地頭很熟,四川本來地形又複雜,這裡有個山,那裡有個洞,經常追到半路,人就沒了,楊大人只能滿頭大汗,坐下來看地圖。

就這麼追了大半年,毫無結果,據張獻忠自己講,楊嗣昌跟著他跑,離他最近的時候,也有三天的路,得意之餘,有一天,他隨口印出一首詩。

這是一首詩,一首打油詩,一首至今尚在的打油詩(估計很多人都聽過),打油詩都能流傳千古,可見其不凡功力,其文如下:

前有邵巡撫,常來團轉舞。

後有廖參軍,不戰隨我行。

好個楊閣部,離我三尺路。

文采是說不上了,意義比較深刻,所謂邵巡撫,是指四川巡撫邵捷春,廖參軍,是指監軍廖大亨。據張獻忠同志觀察,這二位一個是經常來轉轉,一個是經常跟著他走,只有楊嗣昌死追,可是沒追上。

這首詩告訴我們,楊嗣昌很孤獨。

所有的人,都在應付差事,出工不出力,在黑暗中堅持前行的人,只有他而已。

在史書上,楊嗣昌是很囂張的,鬧騰這麼多年,罵他的口水,如滔滔江水,延綿不絕,然而無論怎麼彈劾,就是不倒。就算他明明干錯了事,卻依然支持他,哪怕打了敗仗,別人都受處分,他還能陞官。

當年我曾很不理解,現在我很理解。

他只是信任這個人,徹底地相信他,相信他能力挽狂瀾,即使事實告訴他,這或許只能是個夢想。

畢竟在這個冷酷的世界上,能夠徹底地相信一個人,是幸運的。

崇禎並沒有看錯人,楊嗣昌終將回報他的信任,用他的忠誠、努力,和生命。

崇禎十三年(1640)十二月,跟著張獻忠轉圈的楊嗣昌得到了一個令他驚訝消息:張獻忠失蹤。

對張獻忠的失蹤,楊嗣昌非常關心,多方查找,其實如張頭領永遠失蹤,那也倒好,但考慮到他突遭意外(比如被外星人綁走)的幾率不大,為防止他在某地突然出現,必須儘快找到這人,妥善處理。

張獻忠去向哪裡,楊嗣昌是沒有把握,四川、河南、陝西、湖廣,反正中國大,能藏人的地方多,鑽到山溝里就沒影,鬼才知道。

但張獻忠不會去哪裡,他還有把握,比如京城、比如襄陽。

京城就不必說了,路遠坑深,要找死,也不會這麼個死法。而襄陽,是楊嗣昌的大本營,重兵集結,無論如何,絕不可能。

下次再有人跟你說,某某事情絕無可能,建議你給他兩下,把他打醒。

張獻忠正在去襄陽的路上。

對張獻忠而言,去襄陽是比較靠譜的,首先,楊嗣昌總跟著他跑,兵力比較空虛,其次,他的老婆孩子都關在襄陽,更重要的是,在襄陽,有一個人,可以置楊嗣昌於死地。

為了達到這個目的,他創造了跑路的新紀律,據說一晚上跑了三百多里,先鋒部隊就到了,但人數不多——十二個。

雖然襄陽的兵力很少,但十二個人估計還是打不下來的,張獻忠雖然沒文憑,但有常識,這種事情他是不會做的。

所以這十二個人的身份,並不是他的部下,而是楊嗣昌的傳令兵。

他們穿著官軍的衣服,趁夜混入了城,以後的故事,跟特洛伊木馬計差不多,趁著夜半無人,出來放火(打是打不過的),城裡就此一片漿糊,鬧騰到天明,張獻忠到了。

他攻下了襄陽,找到了自己的老婆孩子,就開始找那個能讓楊嗣昌死的人。

找半天,找到了,這個人叫朱翊銘。

朱翊銘,襄王,萬曆皇帝的名字,是朱翊鈞,光看名字就知道,他跟萬曆兄是同輩的,換句話說,他算是崇禎皇帝的爺爺。

但這位仁兄實在沒有骨氣,明明是皇帝的爺爺,見到了張獻忠,竟然大喊:千歲爺爺饒命。

很詭異的是,張獻忠同志非常和氣,他禮貌地把襄王同志扶起來,讓他坐好。

襄王很驚慌,他說,我的財寶都在這裡,任你搬用,別客氣。

張獻忠笑了,他說,你有辦法讓我不搬嗎?

襄王想想也是,於是他又說,那你想要什麼?

張獻忠又笑了:我要向你借一樣東西。

什麼東西?

腦袋。

在殺死襄王的時,張獻忠說:如果沒有你的腦袋,楊嗣昌是死不了的。

此時的楊嗣昌,剛得知張獻忠進入湖廣,正心急火燎地往回趕,趕到半路,消息出來,出事了,襄陽被攻陷,襄王被殺。

此後的事情,按很多史料的說法,楊嗣昌非常惶恐,覺得崇禎不會饒他,害怕被追究領導責任,畏罪自殺。

我個人認為,這種說法很無聊。

如果是畏罪,按照楊嗣昌同志這些年的工作狀況,敗仗次數,陣亡人數,估計砍幾個來回,都夠了,他無需畏懼,只需要歉疚。

真實的狀況是,很久以前,楊嗣昌就身患重病,據說連路都走不了,吃不下飯,睡不著覺,按照今天的標準,估計早就住進高幹病房吊瓶了。

然而他依然堅持,不能行走,就騎馬,吃不下,就少吃或不吃,矢志不移地追擊張獻忠。我重複一遍,這並非畏懼,而是責任。

許多年來,無論時局如何動蕩,無論事態如何發展,無論旁人如何謾罵,彈劾,始終支持,保護,相信,相信我能挽回一切。

山崩地裂,不可動搖,人言可畏,不能移志,此即知己。

士為知己者死。

所以當他得知襄王被殺時,他非常愧疚,愧疚於自己沒有能夠盡到責任,沒有能夠報答一個知己的信任。

一個身患重病的人,是經不起歉疚的,所以幾天之後,他就死了,病重而亡。

他終究沒能完成自己的承諾。

他做得或許不夠好,卻已足夠多。

對於楊嗣昌的死,大致有兩種態度,一種是當時的,一種是後來的,這兩種態度,都可以用一個字來形容——活該。

當時的人認為,這樣的一個人長期被皇帝信任,實在很不爽,應該死。

後來的人認為,他是劊子手,罪大惡極,應該死。

無論是當時的,還是後來的,我都不管,我只知道,我所看到的。

我所看到的,是一個人,在絕境之中,真誠,無條件信任另一個人,而那個人終究沒有辜負他的信任。

下一章:第7部:大結局 第二十章 沒有選擇

上一章:第7部:大結局 第十八章 天才的計劃

好

為啥說楊的死是活該?不懂

楊嗣昌,雖然不是非常猛,但依然讓我折服

山崩地裂,不可動搖,人言可畏,不能移志.

楊嗣昌,折服

在明末的諸位將領中,盧象升是個很特殊的人,他雖率軍於亂世,卻不擾民、不貪污,廉潔自律,堅持原則,從不妥協。

中庸有云:

國有道,不變塞焉,國無道,至死不變。

無論這個世界多麼混亂,堅持自己的信念。

我欽佩這樣的人。

快結束了。

常遇春四十而亡,明朝建立;盧象升四十而亡,明朝始亡

這也太膩味了把.

黃道周的殉節和孫承宗的抵抗能一樣嗎?重大區別是:黃是送死,孫是奮爭。孫教師作為70多歲的老人,幾次復出,幾次下課,做出過成績,經歷過失敗,他已經儘力了,應是無憾吧?

又一個用錯地方的典型案例,楊嗣昌,統籌管理的人才,偏偏跑到前線動手,袁崇煥,指揮戰役的人才,偏偏讓搞統籌。此外,楊和崇禎一樣,管不住人,崇禎管不住大臣,包括太監高起潛,楊管不住左良玉,悲哀啊!這麼總結的話,說明亡在管理,似乎也可以。

能打的一個接著一個死掉了,袁崇煥、曹文詔、孫承宗、盧象升、楊嗣昌….明朝差不多咯

看完第二遍了,徹底的無語。我要是歷史的編導,我會這樣安排的,明朝還是要滅亡的,雖然我很喜歡明人的叫死理,以及他們心中的道統、氣節,喜歡這個朝代,作為最後一個「較真的個性與氣節」還存在於大多數人心中的時代,明亡之後,氣節盡失,魯迅先生口中的國民的劣根性,性開始成型,直至現在還是根深蒂固,人人心中一片天,一條大路上青天,那種純真的年代已經消失數百年了。然而明朝氣數已盡,終究是要滅亡的。若我是編導,取代她的不是李自成,不是後金。不是李闖王,只因他道行太淺,一切來的太過容易,明朝二百多年的國運那是朱元璋一步一個腳印打出來的,後來清軍入關,李自成一路潰敗,就是他道行太淺最好的佐證。至於後者,我實在不想說什麼,從它開始,中國大踏步的後退,讀書人的氣節、天下盡皆奴性,閉關鎖國、鼠目寸光,商品經濟萌芽、火器繼續發展通通歸於扯淡,這還不包括後人所詬病的服裝辮子。不過,清朝還算對中國的歷史有所貢獻,算是維持住了中華的版圖,還開拓了疆土(西藏),至於別的真是找不到。所謂的四大文明古國只有中國延續了下來,我覺得值得商榷一下,至少加個定語,基本上,不!應該是只有中國勉強延續了下來!外皮還在,內里已然腐爛,明朝政府機構可以學習,可以照搬,甚至聖人之言也可以學習,然而人性是不好學習的,或許壓根就沒學,從那一刻起,中國人的中華人性就基本消失了。何時才能全面再現我不知道……如果我是歷史的編導,在我的劇目里,接替明朝的不是李自成,不是後金,而是一個稍微混亂一點的年代,讓歲月熬掉八騎的銳氣,縱使強大也不能全面奴役中華,各位能人你征我伐,最後大浪淘沙,淘瀝出一位像當年鄱陽湖大戰後統領天下的朱元璋類的雄武大帝,一個打骨子裡能夠承載中華文明的朝代,一個開明、開放、民主的朝代,一個沒有奴才主子只有君臣的朝代,沒有大興文字獄而是心學飛到尋常百姓家的朝代,沒有閉關鎖國而是再下西洋續鄭和壯舉的朝代!只有這樣的朝代,才能跟上十七八世紀世界的潮流,才有資格去抵禦十九二十世紀外國的侵略,吸取西方之技術,相比自己並發展利用,從而穩固大國地位並繼續屹立於世界強者之林。這會是怎樣的一個朝代,歷史終歸是歷史!

張獻忠連皇帝祖墳給刨了 還雞巴接受投降 腦袋進藏東西了

後面寫的有點倉促,沒什麼意思了

12樓去死,死滿族人,丟了我們中華多少土地,你知道嗎???

支持15樓的說法!!!

怎麼皇帝不調孫承宗啊!!!

老八區教導隊出來的,有一個算一個,都他媽死心眼。

經典啊

順便回下12樓,你所說的太虛幻了。

滿清200多年,沒那麼歷害。而且,嚴格來說,中國歷史實際上就是一部包容史。融合史。民族構成始終都在變化。

那如何來定義中華民族呢?

竊以為,維護中國領土,信仰中國文化(儒釋道法等等),保護中國利益的就算是了。

中國文化從來就是包容的,開放的。

崇禎皇帝用人最大的缺點是猶豫不決或者是高估了所用的人的能力。從用袁崇煥開始就沒有注意閱歷過往的經歷,往往在關鍵時刻殺害有用的人,或者間接讓有用的人無辜犧牲

士為知己者死。真的特別感動。

猛人都死了,感覺最後寫的不是很精彩,但還是謝謝作者。

刨祖墳啊,張牛人

明末這麼多能人,還是被滅亡了,真不懂說些什麼好。

我覺得作者應該寫第8部:南明史!

沒有氣節的人比有氣節的人活的更滋潤,國家不亡就沒天理了

為啥太監高起潛能調兵呢?

很同情崇禎,不錯的皇帝~~

咋整個英文出來了?哥看不懂啊

很好很好,再看一遍

想到個問題把這些流寇送到九邊或遼東對抗後金如何

關於2樓那位不清楚楊嗣昌為什麼該的問題,建議你去看明史通俗演義,其中有一回的名字叫」張獻忠偽降熊文燦 楊嗣昌陷歿盧象升」,下一回叫「 失襄陽庸帥自裁 走河南逆闖復熾」,光看名字就知道楊嗣昌為什麼該死了。

看了這一章,我覺得明朝亡得真不冤。亂世之時,正是該不拘一格降人才的時候,崇禎卻用一個廢一個。盧象升的死讓我徹底看清楚了明朝亡是活該。大臣誤你?早怎麼不殺乾淨?亂世之時,應以軍功說話,誰擋道直接砍了!欺上瞞下的大臣才是導致大明王朝滅亡的根本!

我喜歡明月的原因就是他把每個人物的內心情感都表現得淋漓盡致

從來不喜歡明朝明朝有幾個好皇帝、就算明不滅能擋住那些洋鬼子?甭管明清那叫中國歷史、明粉有必要說滿族人怎麼樣?說到底都是中國人、按你們說法人們把成吉思汗歌頌的統一中國怎麼偉大、不是蒙古人嗎、那不是統一中國呢還是滅了中國還是侵略呢。一個被人妖禍害的昏暗的朝代而已

感覺明朝最後還是窮死的,沒錢搞不成事,

明朝為啥會滅亡呢?????

明月的史料都有選擇。比如孫傳庭反對楊嗣昌那個「天才」計劃,被楊直接弄進監獄。盧象升主戰,反對主和的楊嗣昌,楊就事事掣肘,切斷象升糧餉,調走象升部生力軍,致使號稱「總督天下援兵」的象升部只剩區區五千老弱殘卒(明月把這些罪名算在高起潛頭上,一個小太監,沒楊的支持,他敢算計盧象升嗎?)。盧象升戰死後,楊一意誣陷象升臨陣脫逃,派士卒俞振龍等三人前往查看。俞振龍不畏淫威,堅持指認象升遺體,「嗣昌怒,鞭之三日夜,且死,張目曰:『天道神明,無枉忠臣。』」 千總楊國棟因為不肯順從楊嗣昌意思修改塘報,堅持象升已戰死,而被處極刑。象升遺體停屍八十多日後方為家人收殮,「至明年二月二十八日始大殮,神色如生」。黃道讓作輓聯有「數三十九歲名將,岳家哀,盧家尤哀」之語。

看了不少明代歷史書,每一次看到盧象升戰死巨鹿,就難受。明末史看著好蔽屈啊。

這種死心眼,在歷史中的專用稱謂,叫做——氣節。

也叫貴族精神。中華五千年文明之結晶。

之可惜,現在不多見!!!

個人覺得崇禎還是差點火候,做事大起大落的不計後果,說用就用,說不用就不用,一點也不考慮這樣會帶來什麼樣的後果,認死理的同時又不能堅持,比如要跟清『和談』大臣反對就不了了之了(其實你是皇帝,你的命令就算大臣反對你也能執行,你只要反問一句現在遼東外患不斷關內叛亂又不絕,非要兩線作戰的話可以!你們誰上?),為支持遼東不顧關內大災不停的增稅,肅貪也沒肅出什麼效果,內閣也混亂不堪不停的換首輔……總之一句話有點病急亂投醫了,覺得誰行就讓誰上,結果發現對方不能勝任後又馬上換人……

我們無權批評歷史,如果歷史不是這麼上演,在生道輪迴中,可能就不會有我們,而是另一批人,歷史留給我們的是借鑒,是深思。但勿忘國恥

這幾天在聽《明朝那些事兒》,感覺作者太精明了。就這樣也能寫長篇–找些正統的史書志傳,看些民間的歷史軼事傳說,加上自己一點豐富的歷史想像,再添些調侃忽悠,哈哈,就真能整出點還像模像樣又有趣的東西。

庸君庸臣害死盧象升

我只是為了盡到責任。

感人!

12樓說的其實很有道理。

看《明朝那些事兒》比看滿清明末遺臣篡改的《明史》強多了,從朱元璋開始一直黑道底,呸

我也覺得15、16、18樓誤解了12樓。。

盧象升死得太可惜,崇禎太不知人,大明豈有不亡?

能打的猛人都死完了。要叫我就招安民兵讓他們去關外打皇太極。打下來的領土全歸自己,永鎮私土,世襲罔替。

42樓,你行你上

42樓,庸君庸臣的說法我不太認可,害死盧象升是高起潛那個死太監,活脫脫一個漢奸!!!

主和安內攘外是明朝最後一個可以喘息的機會,被言官罵丟了。真不明白,難道皇帝和高層就殺不光這些只會瞎嗶嗶的人么?談和、主戰雖是立場不同,但將才盧象升死於官僚鬥爭中,太可惜,讓人悲嘆!

011

明朝武將莫不是都腦子有泡?左良玉不想想,就算殺了張獻忠,也還有李自成、皇太極等著他,怎麼會沒有敵人等著他去迎接?楊嗣昌也是夠可以的,抓了張獻忠的老婆孩子為什麼不直接就地處死,還等著他去救從而給張害死自己的機會??

alert(“sldal”)

console.log(“寫的很好,很棒”)

張縣令還是有一手的。懂得學習、進步。

這裡和那裡

“張獻忠同志非常和氣,他禮貌地把襄王同志扶起來”——都是同志,就不用打了,握手言和。