【遷都】

朱棣所做的另一件影響深遠的事情就是遷都,而遷都這種事情無論在哪個朝代都是一件大事。朱棣的這次遷都無疑是對後世影響最大的一次。今天的北京擁有上千萬人口,無數的高樓大廈,是我們國家的首都,也是世界上最繁華的城市之一,而這一切的起點就源自於朱棣的一個決定。

永樂元年(公元1403 年)三月,蒙古軍隊進攻遼東,大肆搶掠了一通,當地的都指揮沈永是個無能之輩,即無法抵禦,又不及時向領導彙報,朱棣聽說此事,大為惱火,立刻殺掉了沈永,並召集大臣,詢問北方軍事形勢惡化的原因。

朱棣質問他的大臣們,北方防禦如此之弱,蒙古軍隊竟然如入無人之境,這樣下去怎麼得了,誰該為此負責?

然而出乎朱棣意料的是,大臣們雖然個個都不開口,卻並不膽怯,反而直愣愣的看著他。朱棣心頭一陣無名火起,正準備發作,突然心念一轉,把話又縮了回去。

為什麼呢?

因為他終於明白這些大臣們為什麼一直盯著他了,該為此事負責的人正是他自己!

在明朝的防禦體系中,負責北方防禦的主要就是燕王朱棣和寧王朱權,可是在靖難之戰中,朱權被他綁票,他也跑到了南京作了皇帝,北方邊界少了他們兩個人,基本上就屬於不設防地段了,怎麼怪得了別人呢?

南京是一個很不錯的地方,也很適宜建都,因為這裡地勢險要,風水好,外加是主要糧食產地,由於當時中國的經濟中心已經南移,建都於此是很有利於維持明朝統治的。

但問題在於,明帝國的住宿地並不是獨門獨院,在帝國的北方有著幾個並不友好的鄰居,這些鄰居經常不經主人允許就擅自進屋拿走自己喜歡的東西,還從來不寫欠條。一次兩次也就罷了,長此下去怎麼得了?

出兵討伐也沒有什麼效果,因為這些鄰居基本上都是游擊隊編製,使用的是你進我退,你退我再來的政策,他們自己屬於游牧民族,又不種地,每天的工作也就是騎馬跑來跑去,閑著也是閑著,不搶你搶誰?

討伐不行,不管更不行,這真是個難題啊。

軍事政治形勢固然是後來遷都的主要原因,但還有一些原因也是不可忽視的,這就是朱棣本人的特點。

難道朱棣個人與遷都也有關係嗎?

答案是肯定的,如果你還記得,我們之前曾經提過朱棣雖然是在南京出生,是南京戶口,但他21 歲就去了北平,並在那裡生活了二十年,雖然並沒有轉戶口(當年進北平不難),但他的生活習慣已經完全北方化了。

據史料記載,朱棣偏好北方飲食,而且十分喜歡朝鮮泡菜,當時的朝鮮國王李芳遠曾派出朝鮮廚師(火者)侍奉朱棣,而他也欣然接受,想來喜好北方口味的朱棣對南方菜不會太感興趣。北方雖然多風沙,遠遠不如南方的秀美山水,但朱棣一直以來就在這樣的環境下生活,對他而言,熟悉的才是最好的。

當然了,朱棣遷都的主要原因還是政治需要,既然下定了主意,那就遷吧。

且慢!這可不是說遷就能遷的,遷都不是搬家,絕對不是打好包袱,打個電話叫搬家公司來就行的。最大的難題在於,朱棣並不是一個人搬去北平,如果是這樣,那倒是省事了。

遷都不但要遷走朱棣,還要遷走他的大小老婆若干人,王公大臣若干人,士兵百姓若干人,這些人也要找地方住,也要修房子。北平打了很多年的仗,街道、宮殿都要重修,城市布局也要重新安排。而且跟他去北平的都不是一般人,需要大筆的資金才能安置好這些人。

其難度絕對不下於重新建都。

這些問題雖然難辦,但畢竟還是可以解決的,擺在朱棣面前的還有一個更大的難題,如果這個難題不解決,遷都就等於白遷。

我們知道,朱棣遷都的主要原因是為控制北方邊界,保證國家安全。按說遷都就能解決這一問題,但諸位想過沒有,還有一樣東西是必須的。

那就是糧食。

北平附近不是產糧區,而遷都必然會有很多人口湧入(中國人向來有往大城市跑的習慣),這些人要消耗大量的糧食,而且要控制邊界,就必須養著大批士兵,雖然明朝實現了軍屯(軍人平時種地,戰時打仗),能夠解決部分軍隊的糧食問題,但京城的精銳部隊(如三大營)是不種地的,這麼多人吃什麼,總不能喝西北風吧。

更嚴重的問題在於,僅僅保證北平士兵百姓的糧食還不夠,因為明朝政府將來可能會經常出去慰問一下那些不太友好的鄰居,給他們一點小小的教訓,所謂兵馬未動,糧草先行,派十萬人去打仗,你就要準備十萬人的糧食,而北平附近的糧食產量是絕對不足以保障這些行動的。

可能有人會說,這算什麼難題,從南方產糧區運輸糧食到北方不就行了?

如果你這樣想,那就恭喜你了,你終於找到了這個問題的難點所在。

糧食問題之所以成為遷都的最大障礙,難就難在運輸上,在那個年代,既沒有火車汽車,也沒有飛機,要運送糧食只能靠人力,今天我們搭乘現代化交通工具從南京到北京也要花費不少時間,而當年的人們走一趟要花一個多月,而且大家可不要忽略一個問題,那就是運輸糧食的人也是要吃飯的。無論他們多麼盡忠職守,你也應該有一個清醒地認識:他們在吃光自己所運的糧食之前,是絕對不會餓死的。

所以如果你找人從陸路上運輸糧食,你就必須額外準備運輸者的口糧,讓他推兩輛糧車上路,運一輛,吃一輛,等到了目的地,交出還沒有吃完的那部分,就算交差了。而你額外準備的那部分口糧可能比他運過去的糧食還要多。

如果有哪個政府願意長期用這種方式來運輸物資,那麼等待這個政府的命運只有一個——破產。

所以,明朝政府剩下的唯一選擇就是——河運(又稱漕運)。

是啊,問題似乎已經解決了,答案很簡單嘛,用船來運輸糧食不就能又快又多的完成運輸任務嗎?那你幹嘛還要兜那麼大的圈子呢?

我可以保證,絕對沒有戲弄大家的意思,關於這個問題,我可以用兩個字來回答:

不通。

在當時,從南方主要產糧區到北方的河道是不通暢的,運河栓塞,河流改道給當時的河運帶了了極大的不便,除非明代的船隻是水陸兩用型,否則想一路順風是絕對不可能的。明太祖朱元璋就在這上面吃過大虧,想當年他老人家打仗的時候,需要從南方向遼東、北平一帶調集軍糧,但河運不通,無奈之下,只好取道海路,經渤海運輸,繞遠路不說,還因為風浪太大,很不安全,十斤軍糧能送到一半已經是謝天謝地了。

可是修整河道決不是一件可以隨便提出的事情,大家應該還記得,元朝滅亡的導火線就是治理河道。水利工程無論在哪個年代都絕對是國家重點投入的項目。需要大筆的金錢和眾多的勞力。而且萬一花錢太多,動搖了國家根本,問題可就嚴重了(隋煬帝的京杭大運河就是例子),所以這件事情和修書一樣,不是強國盛世你連想都不要想。

朱棣的時代就是盛世。

經過洪武年間的長期恢復,加上朱棣正確的治國方略,當時的明朝已經有了足夠的經濟實力去完成以前無法想像的事情。永樂大典也修出來了,搞點水利自然不在話下。

永樂九年(公元1411 年),朱棣命令工部尚書宋禮治理會通河,以保證河道的暢通,宋禮是一個很有能力的水利專家,他完成了任務,此後漕運總督陳瑄進一步疏通了河道,從此南北漕運暢通無阻,所謂「南極江口,北盡大通橋,運道三千餘里」,糧食問題最終得到了解決。

而遷都的其他工作也一直在緊張地進行之中,中央各部門的辦公單位早在永樂七年(1409)就已經修好,而京城的建設工作於永樂十五年開始,一直進行了三十餘年才結束。

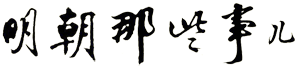

眼見機會成熟,朱棣於永樂十九年(公元1421 年)正式下令:

遷都!

原先的京師改名為南京,北京作為明帝國新的都城被確定下來,從此北京這個城市正式成為了明朝首都,並一直延續了二百餘年,但它的歷史卻並未隨著明朝的滅亡而結束,相反,它一直富有生氣的存在和發展著,並最終成為世界上最有影響力的城市之一。

當今天的我們徜徉在北京這個現代化都市,看著高樓林立、車水馬龍的繁華景象時,不應該忘記,正是五百多年前的一個叫朱棣的人奠定了這一切的基礎。

要說明的是,朱棣在建設北京時,是有著相當的現代意識的,他十分注意城市的整體規劃,分別修建了數條主線和支線,把北京市區規劃成形狀整齊的方塊,並制定了嚴厲的規定,禁止亂搭亂蓋,還鋪設了完整的下水道系統。

而現在我們看到的故宮和天壇等北京著名建築,都是朱棣時代打下的基礎(此後清朝曾經整修過)。特別值得一提的是故宮,它佔地十七萬平方米,徵用無數勞力,用了二十年完成,它原先只是供皇帝居住的地方,老百姓絕對與之無緣,也沒有買票參觀這一說,但這並不能影響它在歷史上的地位。現在故宮已作為中華民族的歷史瑰寶成為我們每個中國人的驕傲。

無可否認,這正是朱棣的功績,不能也無法抹煞。

值得一提的是,當年的遷都決不是一帆風順,眾人響應的,實際上,根本沒有幾個人贊成朱棣的這一決策。

原因很簡單,除了朱棣靖難帶過來的那些人之外,朝廷大部分大臣都是長期在南方生活的,老婆孩子都在南京,狐朋狗友、社會關係也都在這裡,誰願意跟著朱棣去北方吹風?

恰好在遷都後不久,皇宮發生火災,而且全國很多地方都出現自然災害,當時人們稱為「天災」,大臣們自然而然的就把這些事情歸結為——都是遷都惹的禍。

朱棣為人雖然夠狠夠絕,但畢竟自然科學理論知識修養不足,他也有點慌亂,便向群臣徵求意見,以便彌補過失。

但他沒有想到的是,大臣們卻藉此機會對他發起了猛烈的攻擊。

許多大臣上書,陳說遷都的害處,並表示之所以有天災,就是因為遷都造成的。其中主事簫儀的言辭最為激烈,史料記載「儀言之尤峻」,至於他到底說了些什麼並未列出,但估計是罵了朱棣,大家知道,朱棣從來就不是個忍氣吞聲的人,他的回應也很乾脆,直接就把簫儀殺掉了。

這下可捅了馬蜂窩,要知道讀書人可不是好惹的,自幼聆聽聖賢之言,以聖人門生自居,皇帝又怎麼樣?怕你不成?

於是眾多大臣紛紛上書,言論如潮,還在午門外集會公開辯論,說是辯論會,但會上意見完全是一邊倒,其實就是針對朱棣的批鬥會,如果換個一般的皇帝,看到如此多的手下反對自己,很可能會動搖,但朱棣不是一般的皇帝,他堅持了自己的看法,堅定了遷都的決心。

「你們都不要再說了,遷都是我做的決定,一定要遷,我說了算,就這麼辦了!」

朱棣這樣做是需要勇氣的,他在反對者占多數的情況下,還敢于堅持觀點,毫不退讓,事實上,很多大臣提出的意見也是很中肯的,如遷都勞民傷財,引發貪污腐敗等,都是客觀存在的事實。但歷史將會證明,朱棣的選擇是正確的。

在歷史上,經常會出現一些十分有水平的人物,他們能夠在形勢尚不明朗之前預見到事物將來的發展,如諸葛亮在破草房裡就能琢磨出天下將來會三分等,但諸葛亮的這種琢磨是不需要成本的,即使他琢磨得不對,也沒有人去找他麻煩。

容易出麻煩的是抉擇,也就是說,必須犧牲某些眼前的利益去換來將來更長遠的利益。這種抉擇往往是極為痛苦的,因為眼前利益是大家都能看到的,長遠的利益卻是看不到的,就好比你讓大家丟下手中已有的鈔票,跟著你去挖金礦,金礦固然誘人,但是否真有卻著實要畫個大問號,你說有就有?憑什麼?

一百多年後偉大的改革家張居正就是栽倒在這種抉擇上的,因為那些大臣們寧可抱著手上的那點家當等死,也不肯跟他去走那條未知的道路。

朱棣就是這樣一個很有水平的領導,也是一個敢於抉擇的領導,他知道遷都是一項大工程,耗時耗力,但他準確地判斷出,影響明帝國的長治久安的最大因素就是北方的蒙古,要想將來平平安安過日子,就必須捨棄眼前的利益,遷都北京。否則明朝將難逃南宋的厄運。

與張居正相比,朱棣有一個優勢——他是皇帝,而且還是一個鐵腕皇帝,一個敢背罵名我行我素的皇帝,所以他能夠一直堅持自己的信念,所以他終於完成了遷都這項艱難的工作。

朱棣遷都的行為招致了當時眾人的反對,很多人也斷言此舉必不可行,但十九年後站在北京城頭遙望遠方的于謙應該不會這樣想。

歷史才是事物發展最終的判斷者,在不久之後,它將毫無疑問地告訴每一個人:朱棣的抉擇是正確的。

下一章:第2部:萬國來朝 第四章 鄭和之後,再無鄭和

上一章:第2部:萬國來朝 第二章 帝王的榮耀

好

成祖果然不簡單

壞人又如何??

誰也無法抹殺他的功績!

安得天下平!造反又如何?

當初的殉國之臣啊,我敬佩你們的氣節,但也僅此!

沒有絕對的壞人,也沒有絕對的好人

北京感謝朱棣.

不管你如何抹殺,你也抹殺不去那臭

啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦!!!!!!!!!!!!!!!!

嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

北京歡迎你!!!

日暮蒼山蘭舟小,

本無落霞綴清泉。

去年葉落緣分定,

死水微漾人卻亡。

李白早年也罵過法國~

法暮蒼山蘭舟家,

國無落霞綴清樂。

去年葉落緣分福,

死水微漾人卻亡。

我們應該辯證地看待歷史人物,朱棣的歷史功績是主要的,我們應該給予肯定,這一切歷史已經告訴了我們答案,至於權力之爭自古就是你死我活,好不奇怪

只要老百姓安居樂業就行 殺那些當官的 殺就殺唄

歷史的亮點;

歷史的亮點:《永樂大典》,古都北京

其實不遷都的話,南京可能就是今天的北京了。

dv

贊!!!!

好,

好人壞人是相對的,好人也罷壞人也罷,為政者只要為民著想,歷史一定會給予公正的評價,因為公道自在人心。

NO 不一定

永樂大典

北京北京,萬國來朝的地方,好!哈哈…….。

猥瑣

南京如果沒朱棣不會有旅遊業了

我操,你不還是沒阻止我入關嗎

清軍入關有很多原因的,那時候明朝已經滅亡了,內憂外患之下吳三桂就開關放清狗了

…..

北京成為首都的歷史!

朱棣只是一個普通人,他只不過是有雄心壯志罷了。。。。。向他學習吧變。。。

朱棣真是一位了不起的皇帝。具有政治遠見和政治魄力。

朱是好人

朱元璋,我恨朱標!!!!

北京的積澱不是從朱棣開始,朱棣只是延續了一個都城的血脈!

你們哪那麼多話!!!

我去!

好男兒志在遠方

敢作敢為!!!!!!!!!!!!!!!!

朱棣喜歡朝鮮泡菜的原因就是他生母乃是高麗人!

。。。

原來故宮是朱棣造的!

哈哈哈哈哈哈,正是因為有了我,才有了北京城!

朱棣是個優秀的皇帝,感覺和漢文帝,唐太宗差不多

朱棣還喜歡韓國妞

╭︿︿︿╮

{/ o o /}

( (oo) )

︶ ︶︶

站在城牆望德綱

That’s a knowing answer to a diuifcflt question

把北京市區規劃成形狀整齊的方塊?mc?

這一章我無法苟同。像故宮這樣偉大的建築靠的是成千上萬的普通來百姓,朱棣他搬過一塊磚挑過一塊土嗎?怎麼成了他的功勞了?沒準當年造這個的時候跟修長城似的死了不少人呢。至於首都問題,今天的首都如果是南京我不覺得中國就會因此受到多麼大的影響。

朱棣你咬我啊!你咬我啊!~

你妹。。。。

你妹夫。。。。。。。。。

我

就朱棣來說!造反?造的什麼反?說到底還是老朱家的內部矛盾。個人認為!當時的時代也需要一個像朱棣這樣的霸主!建故宮,修大典,七下西洋!那樣不需要是極大的魄力?我們今天為跳槽去哪家公司上班 ,有時還猶豫不決!哪來的資格否認他「永樂大帝」。

遷都!作者在文中已經點出。不遷都難逃南宋的厄運!為何?我中國現在還在北京建都?北京具有極強的政治輻射力!在當時來說!蒙古人的陰雲,依然籠罩在北方老百姓的心頭!君不聞!「藍天覆蓋的地方,都是蒙古人的牧場。嗎?這句豪言壯語在當時才過去多久?個人感情來說。朱棣的老本營在北京!也算他的故鄉!

我該死

不錯

朱棣其實也不容易,歷史往往都是這樣,我們只要知道朱棣的輝煌就好,謀反又如何?在那個年代,成王敗寇,很正常,又不是偶像劇,殘酷呢,更何況是皇家~

都不咋地

朱允炆,我知道你在貴州

遷都有守邊僵的因素,但我覺得更重要的還是朱棣個人的原因,南京成被他搞成那個樣子,那是他不敢面對的地方。

染鬢亂,遷都還是擋不了老子的。

ÃÂûõúÃ『ÂðýôÃ『€:Øôø ÿÃ『€Ã¾ÃºÃ『ƒÃ『€Ã°Ã『‚Ã『ƒÃ『€Ã『ƒ ø ò Ã『ÂÃ『ƒÃ´ ÿþ ÿÃ『ƒÃ『‚ø ÚþûÃ『‹Ã²Ã°Ã½Ã『Âúþóþ ÿÃ『€Ã¾ÃºÃ『ƒÃ『€Ã¾Ã『€Ã°-þý þÃ『‚úÃ『€Ã『‹Ã» Ã『ƒÃ³Ã¾Ã»Ã¾Ã²Ã½Ã¾Ãµ ôõûþ ýð Ã『ÂþÃ『‚ýøúð ø ôõÃ『ÂÃ『ÂÃ『‚ýøúð ÿþ Ã『„ðúÃ『‚Ã『ƒ ÃÂþÃ『ˆÃµÃ½Ã½ÃøÃ『‡ÃµÃ『ÂÃ『‚ò¼Â°. ÃÂ』Ã『Âõ þÃ『ÂÃ『‚ðûÃ『Œýþõ ò ûøÃ『‡ÃºÃ『ƒ. ÃÂûõúÃ『ÂðýôÃ『€ ÃÂ「õýýðôÃ『ŒõòøÃ『‡

我什麼時候出場呢

60樓的,你不是只在我的遼東防線打了幾個洞嗎?是你的兒子的兒子入關的。那個時候你已經掛了n年了。

老祖宗的孫子朱允文悲哀,我的孫子崇禎更悲哀啊。。。。。

總感覺遷都不能解決問題

社會主義好!永遠跟黨走!

世無完人,又何必責人太深。朱棣雖謀反,他的決策卻也為我們漢人帶來文化上的榮光。朱允炆雖是正統皇帝,卻沒見過他英明的決策。人啊,活在世間,不可能沒有污點,功過所佔的比例不同罷了。

歷史上南方王朝基本都會被由北向南毀滅,晉滅東吳,隋滅南陳,宋滅南唐,元滅南宋,清滅南明,一個都沒逃掉。如果定都南京的話後來的土木堡之變,北京不是國都,難說能不能守住,天子守國門不是一句空話,國都就在長城附近邊境比以往任何時候都要牢固,畢竟邊境一失守國都首當其衝。 朱棣遷都即使個人因素居多這一措施還是做的挺對的,想想沒有燕雲十六州的宋朝,守不住就是守不住。

北京歡迎你

抉擇是痛苦的,也是需要勇氣與魄力的,有洞察力與遠見的抉擇方為明智之舉!

看這一章看哭了,心疼朱棣

這麼多年一直喜歡的皇帝,朱棣

于謙想得是,抽煙喝酒燙頭~!

歡迎朱槺━(*`∀´*)ノ亻!

原來北京的繁榮昌盛與老朱有關啊

三個地方我也不是杏仁粉

祈禱祈福許願

勝者為王

朱棣還是有一套的。

「解縉還在嗎?」(縉猶在耶)

縉猶在耶?這句話的意思很明顯,就是問紀綱為什麼這個人還活著,但同時這句話的另一層意思就是——他不應該還活著。

但凡萬曆能有永樂大帝一半的魄力和手段 也不至於連個中意的皇子也立不了 最後無可奈何,憂憤而死了

北京歡迎你,有夢想誰都了不起,在黃土地刷新成績

我和你,心連心,遷都向北京

不太引人入勝,遷都比如。缺乏文學色彩。歷史典故少。

我是sb

666

37樓簡直就是在放屁 朱棣是漢人 他生母也是妥妥的華夏民族血脈 都是我大中華民族的一脈相承 造謠不怕遭報應嗎

于謙的八大鐵帽子王實錘了