暫時結束北元戰爭,讓我們看看朱元璋是怎樣著手建立他的國家的。

朱元璋建立了國家後,第一個任務就是給它取一個名字,這可是極其重要的,就如同今天的人們要給孩子們取名字一樣,這個名字要叫幾百年,馬虎不得。

在很多人的印象中,蒙古族是馬背上的民族,文化修養有限,但他們建立的朝代取名為元,可是大有來歷,這個元字是取自於易經「大哉乾元」之義,也代表了其對中華文化的景仰。

而朱元璋將自己的朝代取名為明,就有很多爭議了,很多人認為,這是因為朱元璋出身於明教,所以才有此名,而另一些人認為,元是北方政權,按照風水來說,是水,屬陰,而朱元璋定都南方,要用南方之火明來鎮住北方之水陰。

當然了,情況到底是怎樣,只能去問朱元璋了。

在給自己的國家取好了名字後,他也考慮著給自己找個光榮的祖先,雖然他經常自稱「淮右布衣」,擺出一副英雄不怕出身低的勢頭,但大臣們都知道,這些稱號只有他自己能說,誰要敢當著他的面說出這些話,就等著掉腦袋吧。他原先考慮要認宋朝的大聖人朱熹為祖先,但有一個客觀原因使得他不得不放棄這一想法。

因為朱熹生活的年代離他太近了,不太好混水摸魚,朱百六等人還在那裡擺著呢,別說騙人,自己都騙不過去。於是就此作罷了。

經過二十餘年的混戰,中國大地上餓殍遍野,田地荒蕪,開國皇帝最主要的工作就是恢復生產,朱元璋在這一點上做的就相當好,他十分關注三農問題,把所有的熱情都放在了農民兄弟的身上。洪武三年(1370),他規定凡是開墾荒地的,就免除三年租稅,而且為了鼓舞開荒,他制定法令,只要你開了荒地,這塊地就是你的,就算原先的主人找來,你也不用怕,我朱元璋給你撐腰。

這就大大的促進了開荒的進行。

為了鼓舞種田,他還發布命令,犯罪之人,只要不是殺頭的罪,統統發配去種地,也算是幹了件好事。值得一提的是,這些所謂的犯罪之人以官員居多,當時僅鳳陽一地,就有一萬多官員在田裡插秧,具體原因我們後面再說。同時,他還大大削減各地的租稅,除了一個地方外。

這個地方就是張士誠佔據過的江浙地區,由於當地的人民支持張士誠,他對此十分不滿,規定江浙地區賦稅高於其他地方數倍。

這一規定直到後期才廢除。從這裡我們可以看出,朱元璋是個有仇必報的人,請大家記住他這個性格特點,對我們分析他後面的行為大有益處。

相對的,他十分痛恨從商的人,這極有可能與他在小時候被屯米的奸商害過有關,當時的著名富商沈萬三就成為了他重農抑商政策的犧牲品。這位沈萬三十分有錢,據說家裡有個聚寶盆,所以錢財源源不斷,這位同志也想學習呂不韋,想搞一把政治投機,他主動投靠朱元璋,並出錢修築了三分之一的南京城牆,這些城牆十分堅固,都用上好的花崗石修建,並用糯米為漿,外面還塗有石灰,堪稱鐵壁。

沈萬三花了大價錢,希望朱元璋給他點好處,可他從來就不明白朱元璋是個怎樣的人,朱元璋聽說此事後,不動聲色,等城牆修好,就準備殺了他。沈萬三實在太蠢,像朱元璋這樣的人怎麼會容忍一個商人去修建首都的城牆!還是馬皇后反覆勸說,朱元璋才沒有動手,但他還是沒收了沈萬三的財產,把他發配到雲南。

沈萬三平生第一次作了虧本生意,但他並不是唯一的不幸者,幾乎所有的商人都受到了歧視,朱元璋限制商人的行為看似平常,卻在很大程度上改變了自宋朝以商為主的發展方向,對中國的發展有著深遠的影響。我們將在後面對此進行詳細的闡述。

在政治制度上,他幾乎照搬了元朝的各項機構,中央設中書省,左右相,主管國家大事,下設六部,當時的很多人認為,朱元璋的明朝政府將繼續按照元朝的官制走下去,然而後來發生的事情是他們意想不到的。這也留待後面再說。

明朝的制度還有很多,我們之所以介紹上面這些,是為了下面發生的故事作一個鋪墊。

【讀書人的最高榮譽】

在此,我們還要介紹一下明朝的科舉制度,這是明朝的一個特色。

科舉制度並非自明朝起,卻在明朝發揚光大,說來真是有趣,唐宋時雖有科舉,但錄取名額十分之少,一科往往只取幾十人。明朝自洪武三年(1370)年起開科舉,實行擴招,這下子想做官的人就擠破了頭。紛紛以讀書為業,這些人就是後來明朝文官勢力的基礎。

當時的考試分為三級,第一級是院試,考試者統稱為童生,你可不要以為都是小孩來考,七八十歲的童生也是有的,考試範圍是州縣,在這個考試中合格的人就是我們大家熟悉的「秀才」,你可別以為秀才好考,考試成績有六等,只有在這個考試中,考到高等的才能得到秀才的稱號,而考到一、二等的才能有資格去參加更高一級的考試,叫「錄科」。

現在你已經當上了秀才,從此就擺脫了平民的身份,大小也是個知識分子了,你有某些特權,比如可以免除一人的徭役,見到縣長大人可以不下跪。但你並不是官,還差得遠呢。

要當秀才已經如此之難,可是為了當官,同志們還要繼續奮鬥!

下一級的考試叫鄉試,你可千萬別誤會,這個所謂鄉試不是指鄉里的考試,而是省一級的統考。請注意,鄉試不是你想考就能考的,三年才有一次,一般在八月,由省出題,而且有名額限制。在這一級別考試中過關的人就叫舉人,這個舉人可不得了,是有資格做官的。之所以說是有資格,是因為這個級別是不能包你一定當官的,也就類似今天的大學畢業不包分配。

那舉人怎麼才能當官呢,很簡單,當官的人死了,你就有機會了。

所以你如果在明朝去參加某位官員的追悼會,看到某些人在門口探頭探腦,面露喜色,要不是和這家有仇,那一般就都是舉人。

現在大家知道為什麼范進同志考中舉人後會發瘋吧,換了你也可能會瘋的。

在這個考試中獲得第一名的人叫作解元。這就是三元里的第一元。

好了,你已經考中舉人了,終於走出了省城,現在向京城出發,為了當官,向前沖!

現在你已經是舉人了,那麼請你打好包袱,準備好筆墨紙硯,明年二月你將要迎接人生的真正考驗——會試。

這個考試只有獲得舉人資格的才能參加,也就是說,你的對手將是其他省的精英們,朝廷將在你們中間挑選三百人(可能有變動),但要注意,這三百人並不是我們經常所說的進士,他們只是「貢生」,要想當進士,你還要再過一關。

會試考試的第一名叫會元,這是三元里的第二元。

在說下一關之前,我們要介紹一下科舉考試的考場,當時的考場可不是今天光線明亮的教室,還有一大堆家長在外面抱著西瓜等你。明代考試的考場叫做貢院,其實從其結構環境來看,可以稱其為牢房。

貢院里有上萬間房間(大家可以估計一下錄取率),都是單間,有人可能覺得單間很好,別忙,我來介紹一下這是個什麼樣的單間,這種單間叫做號房,長五尺,寬四尺,高八尺。

大家估量一下就可以感覺到,這幾乎就是一個籠子。考生在進去前要先搜身,只能帶書具和燈具進去,每人發給三支蠟燭,進去後,號門馬上關閉上鎖,考生就在裡面答題,晚上也在裡面休息,但由於房間太小,考生只能蜷縮著睡覺,真是要多難受有多難受。

然而就在這樣的艱苦環境下,在那盞孤燈下,在難以忍受的孤寂中,我們的先人滿懷著報國的理想,用堅強的毅力寫出了妙筆生花的文章,實在值得我們尊敬。

每一個經歷過這場考試的人都應該獲得我們的掌聲,不僅是那些成功者,也包括那些失敗者。

通過會試的精英們面對的最後一道考驗就是殿試,在這場考試中,他們將面對這個帝國的統治者,考試方式是皇帝提問,考生回答,內容主要是策問。這些可憐的考生是不敢也不能抬頭的,他們只能戰戰兢兢的答完問題,然後退出等待自己的命運。

皇帝及大臣根據考生的表現,會劃分檔次,共有三甲,一甲只有三個人,叫進士及第,分別是狀元、榜眼、探花,這是為我們大家熟知的,二甲若干人,叫賜進士出身,三甲若干人,叫賜同進士出身。

而狀元就是三元中的第三元。

如果到了這裡,你還榜上有名,那麼恭喜你,你將會被派任官職。不過不要期望過高,此時分派的官職都不高,經歷這麼多苦難,你得到的很可能只是一個八品的縣丞而已,離縣太爺還遠著呢,但不管怎麼說,總算是當官了吧。

科舉考試不但是獲取官位的方法,也是讀書人追求榮譽的途徑。對他們而言,狀元就是他們的目標,雖說文無第一,但第一是人人都想要的。狀元也是人,憑什麼不是我?!

事實也是如此,但狀元雖很難得,三年才有一個,產量很低,但畢竟還是有的,所以讀書人心中的最高榮譽並不是狀元,而是另一種稱號,這才是每個讀書人朝思暮想的,獲得這一稱號的人將成為傳說中的人物,為萬人景仰!

這一稱號就是連中三元,具體說來就是身兼解元、會元、狀元三個稱號於一身。這是真正的高難度動作,必須保證全省考第一,然後在會試中全國考第一,最後殿試里在皇帝心目中也是第一。這就要求考生光是學問好還不夠,必須反應快,長得比較帥,才有可能獲得這一稱號。所以要得到這一稱號是要有一定運氣的,祖墳上豈止是冒青煙,簡直是要噴火。

這種人在明朝276 年的歷史中只出現過一個,此人就是正統年間的商輅,非常厲害。他在歷史上有一定地位,後面我們還要提到他。

自隋唐開始科舉後,獲得這一榮譽的只有十三個人,分別是唐朝兩人,宋朝六人,金一人,元一人,明二人,清兩人。這些人實在是值得我們崇拜的。

要特別說明的是,很多材料記載明朝只有一個連中三元者,這是不對的,在洪武年間,安徽人黃觀連中三元,永樂靖難時,黃觀為永樂所忌,將其名字從登科錄上划去,改第一名為韓克忠,所以在大多數歷史記載中,三元並沒有黃觀的名字。在此特為這位忠臣和讀書天才正名。

【當官的秩序】

參加科舉考進士是為了當官,隨著老百姓做官的人越來越多,世俗的名門望族勢力慢慢消退,科舉進士們形成了所謂的科舉勢力,也就是後來的文官群體,這一群體給明朝的政治帶來了十分巨大的影響,他們形成了類似黑社會的組織結構。上可威脅皇帝,下可統治百姓,十分之可怕。在此,我們先看看他們的組織內的運行秩序。

我們前面說過,進士一錄取就可以候補官員,而舉人要當官,就難得多了,他們要參加三次會試,如果實在沒出息,還是不能考過的話,就可以到吏部去註冊,過幾(從一到幾十不等)年,官員死得多了,有了空缺,就會把這些舉人翻出來,選擇其中一些人去當官。這個叫「大挑」。那麼大挑的標準是什麼呢,說來大家可能不信,是看你的長相,選擇方式類似現在的警察局認人,舉人們如同嫌疑犯,幾十人一隊,站在吏部大臣們面前任人挑選。

這個時候,長得丑的可就真是叫天不應了,肯定是沒有你的一份了,早點回家吧。

其實長得丑不是你的錯啊。

選中的舉人就可以當官了,這些舉人雖然沒有考上進士,但也算是上過榜的,所以他們叫做一榜出身,而進士就叫兩榜出身,大家畢竟都是考試出來的,所以進士們也把舉人看成自己的同類。也就是所謂清流。

這些清流們內部的秩序區分很有趣,需要詳細說說,大家了解這些規則後,就能較好的理解明代中期文官集團中發生的很多歷史事件。

我們列舉出五個官員來說明這個問題,給他們分別命名為甲、乙、丙、丁、戊,這五個人的職務是這樣的,甲是兵部侍郎(三品),乙是禮部郎中(五品),丙是刑部員外郎(從五品),丁是翰林院侍講學士(從五品),戊是布政史參議(從四品)。

這五個人中甲、乙、丙、丁都是進士,戊是舉人出身,他們在兵部大堂相遇,分清官位後,他們按照秩序坐下,大家開始談話,由於說的不是公事,自然要從出身講起,此時戊一定會先退出,為什麼呢。

因為他夠聰明!雖然他的官位在五人中排第二,但人家談的是進士的事,你一個舉人連殿試都沒有參加過,湊什麼熱鬧。這就類似現在開口問學歷,他是北大,我是清華,您呢,總不能說是克萊登大學畢業的吧。這個時候上去無異於自討沒趣。而且這些進士出身的人十分喜歡講登科時候的事情,一開口就是想當年,老子如何在殿試中應對自如等等,就如同圍城裡的那句名言「兄弟我在英國的時候」,時不時就會拋出一句。其實他很有可能是答非所問,慌不擇路爬出去的,誰知道呢。這是見面的第一步,擺出身。

下面是第二步,大家既然都是進士,那就好談了,談下一個問題,何時中進士的。一談之下,甲是洪武十六年的,乙是十九年的,丁是二十二年的,丙資格最老,是洪武三年的,這就類似今天見面問人:您的哪一屆畢業的啊,喔,是師兄啊,失敬失敬。當時可不是說兩句就能解決問題的,這個時候,那三位就要向丙行禮了,這是規矩,不管你官和年紀比對方大多少,遇到比你早登科的就要行禮。這是第二步,擺資歷。

第三步就是比名次,哪怕都是進士,也有個優等名次的問題吧,甲說:我是三甲同進士出身,乙笑一下:我是二甲進士出身,丙也笑:我是二甲第十五名。

這個時候丁說:我是庶吉士。

那幾位馬上就不笑了,乖乖的站起來行禮,這是因為庶吉士實在來頭很大。

在所有的進士中,只有一甲三人可直接進入翰林院,二甲和三甲中挑選精英考試才可成為庶吉士,他們的職責是給皇帝講解經史書籍,並幫皇帝起草詔書,是皇帝的秘書,權力很大,到了明朝中期,更形成了不是庶吉士不能當大學士的慣例。

你說庶吉士厲害不厲害?

這三套擺下來,大家心裡都有了數,將來多多關照啊,科舉勢力就是通過這樣的方式排定秩序,形成強大力量的。

考上了進士對於當時的人太有誘惑力了,而考一個好的名次也有額外的吸引力,中國人講究衣錦還鄉,也就是穿著官服回家給當年的窮哥們、鄰居家大嬸大哥看看,這個時候,排場越大,面子就越大。

大家在電視上看到過,古代官員出行都要帶一大堆人,前面有打鑼的,舉牌子的開道。不知大家有沒有注意到那些舉牌子的,學問都在牌子上呢!

如果你是狀元,那就威風了,牌子上可以寫上「狀元及第」「欽點翰林」這樣的大字,招搖過市,引得無數百姓感嘆不已,抓住自己孩子的腦袋使勁晃,將來一定要學他!

二甲和三甲怎麼寫牌子呢,他們的牌子上會列明「同進士出身」「兩榜出身」這樣的字,也是很多人傾慕的。

進士的牌子好寫,人家畢竟見過大世面,那舉人怎麼辦,不能寫中進士,也不能寫兩榜,放心,辦法是人想出來的,舉人出門的時候,由於可寫的不多,他們充分發揮了創造力。

比如他是丁寅年江西鄉試中舉的,就寫個牌子「丁寅舉人」,再想想,老子在縣衙是主簿(正九品),官位低是低了點,但也是官嘛,於是第二個牌子就寫「某縣主簿」,此外還有什麼何年何月被表彰過,有何政績,都可以寫上去,反正能騙騙老百姓就行了。

正是這樣的誘惑,使得無數人前仆後繼,向著官位前進,可正如前面所說,當官哪有那麼容易呢,朱元璋及他的子孫們早就為他們設置了最困難的一道關卡,這道關卡不但改變了歷史悠久的科舉制度,讓無數人陷入極端的痛苦中,在某種程度上,它還影響了中國未來幾百年的命運。

這道關卡就是八股。

【八股】

這是一個很值得一提的現象,八股可以說是明朝的發明創造,這套玩意自朱元璋起,到明朝中期發展完善,影響了後來近五百年的知識分子,不可不說。

學子們的考試科目分為三場,第一場考經義,也就是四書五經,第二場考試實用文體寫作,第三場靠時務策論,也就是給你個事情讓你分析,頗有點應用文的意識。其中最重要的就是經義,這是取士的關鍵。

那時候的考生們不像現在的學生,考試前要複習很多內容,對他們而言,只要背好四書五經就行了,題目只能在這裡出,不可能有別的題目。範圍相當小,背起來容易,而且寫文章時有規定的字數,一般不超過五百字,不象現在的某些命題作文動不動就要千字以上,這麼看來,當年的考試似乎要容易些,然而事實並非如此。

關鍵在於格式和個人發揮,八股文分為破題、承題、起講、入題、起股、出題、中股、後股、束股、收結幾個部分,其中精華部分是起股、中股、後股、束股,這四個部分你不能隨便寫的,必須用排比對偶句,共有八股,所以叫八股文。

這種寫法十分古板,你想多寫一個字也不行,真是害人不淺,很多人都是一邊寫一邊亂編,只為了湊字數,達到對偶的效果,文字表面上看,十分整齊,細看下內容,廢話滿篇。

痛苦的不僅是考生,還有出題的老師,四書五經只有那麼多字,各級考試都從裡面出題,而出過的題一般是不能再用的,於是老師們奇計百出,把四書五經上下句割裂開,單獨拿來出題,如把一句話斬頭去尾,只用中間的幾個字拿來考人,這種語句不通,張冠李戴的詞句,連老師都不知道是什麼意思,何況學生呢。

結果就是糊塗考糊塗,出題的人不知道是什麼意思,考試的人也不知道,這樣考出來的是什麼人才?

八股說到底是一種形式而已,就算古板,應該也不會造成太大的負面影響,別急,明朝統治者們還有殺手鐧,這一招才是最厲害的。

明朝規定,所有的文章不能有自己的想法,必須仿照古人立言,要按照聖人的思想去寫文章,這個聖人是誰呢——朱熹。

朱熹曾經給四書寫過注,也就是標註他自己的理解,然而這些理解被統治者看上,要求所有的學子必須按照朱聖人當年的思維來答題。

天可憐見!朱聖人當年可能在上茅廁想出一句,寫下來,吃飯時又想出一句,寫下來,本來就作不得准,而過了上百年居然要所有的人按照他的思維方式來思考,確實是一種折磨。

這可就苦了明朝學子們,叫天不應,誰知道這傢伙當年到底是什麼樣的思維,只能自己慢慢猜,慢慢把握,所謂搞不懂就問人,搞得懂就教人,實在沒有人懂就去問神,對這些學子而言並不只是玩笑而已。

無數考生午夜夢回,腦海中揮之不去的就是朱熹那並不俊朗的外貌和並不魁梧的身材,久而久之,有些醒悟過來的人就開始問候朱熹的父母及祖先,似乎這樣才能出口惡氣。問題在於罵完後還是要考啊,不考就沒有官做,這是實際的問題。

在固定的思維,固定的模式下,明的學子們開始完成他們的文章,讓我們不得不驚嘆的是,在如此困難的環境下,考生們仍然寫出了很多錦繡文章,在下曾經看過兩篇八股狀元文,文辭優美,立意深刻,想到這些文章他們是在如此多的限制下寫出的,實在令我們這些後生晚輩佩服不已。

這些優秀八股文的作者巧妙的利用既有規則,在有意無意間插入自己的觀點,並運用優美的詞句表現出來,他們無疑是這場規則競賽中真正的成功者。

八股考試的弊端是很多的,選出的人才很多都是書獃子。著名的明朝學者宋濂形容過八股選出來的某些人才,「與之交談,兩目瞪然視,舌木強不能對」,活脫脫一副白痴面孔。

但八股文還是有一定用處的,比如吳敬梓在他的《儒林外史》中曾經寫道:「八股文若做的好,隨你做什麼東西,要詩就詩,要賦就賦,都是一鞭一條痕,一摑一掌血。」可見,八股文是很多文體寫作的基礎。更重要的是,在這樣的限制下,很多優秀人才更能脫穎而出,如後來的徐階、高拱、張居正,哪一個不是八股文拿高分的?這些人才是高手中的高手。

總的看來,這一制度還是弊多利少,禁錮人們的思維,害人不淺啊,其影響深遠,直到近代,人們還以考過八股為榮,比如陳獨秀和當時的北大校長蔣夢麟都是前清的秀才,陳獨秀曾經問蔣夢麟考的是什麼秀才,蔣夢麟回答是策論秀才,陳獨秀非常得意,哈哈大笑,說自己考的是八股秀才,比策論秀才值錢。蔣夢麟連忙作揖。大家從中可以看到,八股有多麼大的影響力。

【朝廷的鬥爭】

朱元璋在解決了北元後,制定了一系列旨在恢復生產和生活的政策,得到了好的效果,但此時,朝廷內部的矛盾又激烈起來,大臣分成兩派,以地域為區分,開始了新的爭鬥。

這些所謂派別,實際上就是老鄉會,大家都說一樣的方言,朱元璋手下最大的老鄉會就是淮西集團,會長本來應該是朱元璋,但考慮到他還兼任皇帝一職,所以當時是由李善長代理,這一集團人多勢眾,主要成員有李善長、郭興、郭英、湯和、周德興,還包括死去的常遇春等人,可以說這些人是朱元璋同志起家的班底。當時的人們見面都以會說淮西話為榮。

有的朋友問道,李善長何許人也,為什麼是第一功臣,確實,他好像很少出面幹什麼大事,這是由他的工作特點決定的。此人主要負責後勤和政務辦理,如果把劉基比作張良,那麼李善長就是蕭何。他一直跟隨朱元璋打天下,鞍前馬後的勞頓,後勤工作不好搞,勞心勞力又不討好。朱元璋是個明白人,所以在建國後,便以李善長為第一功臣,任命他為丞相。

李善長這個人的特點是外表寬厚,卻心胸狹窄,誰敢和他過不去,就一定要解決對方。

俗話說惡人自有惡人磨,有敢專權的,就有敢分權的,淮西集團很快就遇到了對手,那就是浙東集團,這個集團的首領就是劉基。

這兩個集團就在朱元璋的眼皮底下開始了鬥爭,朱元璋似乎也很有興趣,他準備看一場好戲。

這場戲的主角是李善長和劉基,但僅有主角是不夠的,下面我們要介紹配角和龍套出場,這些人人多勢眾,是這場戲不可缺少的組成部分。

以找茬為職業的官員。

他們的名字叫言官。下面我們將介紹一下這些人。

言官到底是什麼官呢,顧名思義,就是說話的官,到了明朝後期,也有人把這些人稱為罵官,實際上,他們是明朝監察制度的產物。

朱元璋建國之初,仿照元朝制度,建立了御史台,到了洪武十五年(公元1382 年),朱元璋將其改名為都察院,都察院的長官是左右都御史,這個官名大家在電視上經常可以聽到,而都察院的主要骨幹是都察御史,這些都察御史共有十三道,以當時的十三個省區分,共有110 人,這些人權力極大,他們什麼都管,由於平時並沒有什麼具體的事務要處理,就整天到處轉悠,不是去兵部查吃空額,就是到刑部查冤假錯案,辦事的官員看到他們就怕。

有人可能會問,這些人權力如此之大,要是他們也徇私枉法怎麼辦呢,說到這裡,我們就要大大的佩服一下朱元璋了,他想了一些很絕的方法來規範御史的行為,首先挑選御史的時候,專門找那些書獃子道學先生,認死理的去干這行,因為這工作得罪人,撈不到錢,而道學先生是最合適的人選。其次,他用了以小制大的方法,這些御史都是七品官,可以說是芝麻官,賦予他們監管長官的權利,就使得他們不敢過於張狂。有個官名叫八府巡按(周星馳電影里出現過),大家咋一聽,八府的巡案,官一定很大,其實這也是個芝麻官,往往是朝廷臨時委派監察御史擔任的,就相當於以前所謂的特派員,官極小,權極大。但就是這樣,朱元璋還是不放心,於是他又建了一套班子,來監督都察院。這就是六科給事中。

對應中央六部,朱元璋設立了六科,各科設都給事中一人,官位正七品,左右給事中官位從七品。這些人的權力大到駭人聽聞的地步。

他們如果認為以皇帝名義發出的敕令有不妥之處,居然可以將敕令退回!而皇帝交派各衙門口辦理的事件,由他們每五天檢查督辦一次,倘若有拖延不辦,或是動作遲緩者,他們就要向皇帝打小報告,各部完成任務,還要乖乖的去六科銷賬,此外官員年終考核,這些給事中進行審核。

這些人的行為特點可以概括為:你要打我,我就罵你。這不是一句玩笑話,他們從不動粗,全部功夫都在嘴和奏章上,你要是得罪了他,那就慘了,這些人罵人的功夫極高,都是飽讀詩書之輩,罵人也有典籍來歷,出自某典某條。如果你書讀得少,還以為他在誇你呢。可能回家查了書,看到某個典故方才恍然大悟,連祖宗十八代也給人罵了。這種罵人不帶髒字的功夫,實在厲害。這種獨門絕技代代相傳,到東林黨達到了高峰,那可真是口水橫飛,引經據典,用意惡毒卻又言辭優美。套用葛優的一句話:「人家罵你都聽不懂!」

朱元璋搞來這群人後,他自己也很快就吃到了苦頭。

有一件事可以說明言官們的可怕,洪武年間,御史周觀政巡視南京奉天門,這裡說明一下,周觀政是巡城御史,屬於最低層的監察御史。在他巡查時,遇見一群太監正領著一夥女樂往奉天門內走去。根據大明的內宮制度,女樂是不準入內的。周觀政當即上前制止,領頭的太監理都不理他,說了一句:「我有聖旨在身!」(注意這句話的分量)。

按說一般人也就放他過去了,可周觀政堅持說就是有聖旨也不得違背大明的內宮制度,堅決不準女樂入內。太監遇到這麼個人,只好回宮稟報朱元璋。朱元璋苦笑一下,便傳口諭,不再讓女樂入宮,還特意加上一句,周觀政你幹得好,回去休息吧。無論怎麼說,朱元璋已經仁至義盡,給足了周觀政面子。可意想不到的事情發生了。

周觀政死都不走,這個書獃子不依不饒,一定要朱元璋出來和他說,朱元璋明白自己選的這些人都是不會通融的。娛樂也搞不成了,親自穿上朝服出宮進行安撫,對周觀政說,你做得對,我已經反悔,不用女樂了。周觀政聽到後,才回家睡覺。

真是千古奇談!皇帝口諭還不行,居然還要親自出來道歉!我們在嘆服這個書獃子的同時,不也應該欽佩他的勇氣和正直嗎,大明王朝正是因為有了這些堅持原則的人,才能夠延續兩百年長盛不衰。

應該說朱元璋搞的這個監察制度是相當不錯的。

但請注意,如果你不是十三道御史,也不是六科給事中,不屬於言官,可千萬別多嘴!不要看著言官在皇帝面前擺威風,你也跟上去來兩句,不砍了你才怪。言官敢這麼做,那是有悠久傳統的。

自古以來,就有言官的設置,這些人不管具體事情,他們的任務就是提意見,而歷來的封建王朝也形成了一個傳統——不殺言官。歷史上無論多昏庸的皇帝,也很少有膽量敢殺言官的。所以在朝堂上經常出現這樣一種情況,言官在下面說皇帝的不是,一點不給皇帝留面子,還洋洋自得,很有點你能把老子怎麼樣的氣魄。而皇帝只能在上面一邊聽,一邊咬牙切齒,想著明天就把你調個位置再整治你。言官確實威風啊。

上面說的那個故事並不只是為了說明言官的權力和威嚴,列出此故事還有一個目的。

大家也可以看出,這件事情中,周觀政做的過分了,用今天的話說,太較真了。皇帝有很多事情,你把女樂攔住,皇帝也傳口諭,表揚了你,這就足夠了。非要皇帝出來跟你說清楚,他哪裡來的那麼多時間和耐心。朱元璋是制度的制定者,所以他要做榜樣,但後來的皇帝呢,天剛亮就讓他起床頂寒風出來和你說清楚?就算再好的脾氣也會被這些御史惹火的,可見,御史的這一特點決定了他們將來的發展方向會出現一定的偏移,我們將在後面看到這股偏移的力量對國家造成的巨大影響。

演員到齊了,下面我們來看看這場戲是怎麼演的吧。

【劉基與李善長】

先說一下淮西集團的首領李善長,他被朱元璋引為第一功臣,於洪武三年被封為韓國公,這是很了不得的,因為當時朱元璋一共只封了六個公爵,其他五個人分別是徐達、常茂(常遇春兒子)、李文忠、馮勝、鄧愈。大家已經知道了這五位仁兄有多厲害,他們都是血里火里拼殺出來的一代名將,而出人意料的是,李善長排位居然還在這些人之上,名列第一。

他也是公爵里唯一的文臣。

相比之下,劉基也為朱元璋打天下立下了大功,卻只被封誠意伯(伯爵),耐人尋味的是,他的俸祿也是伯爵中最低的,年俸只有240 石,而李善長是4000 石,多出劉基十幾倍。

後人往往不解,劉基運籌帷幄,決勝千里,在許多重要決策中,起到了重要作用,為什麼只得到這樣的待遇?

其實只要仔細想想,就會發現這個問題並不是那麼難以解釋。

朱元璋是一個鄉土觀念很重的人,李善長是他的老鄉,而且多年來只在幕後工作,從不搶風頭,埋頭幹活,這樣的一個人朱元璋是很放心的。相對的,劉基是一個外鄉人,更重要的是,劉基對事情的判斷比他還要準確!

從龍灣之戰到救援安豐,朱元璋想到的,他也想到了,朱元璋沒有想到的,他還是想到了。

換了你是皇帝,會容許這樣的一個人在身邊么?而且這些決策並非安民之策,而是權謀之策,用來搞陰謀政變十分有用,外加劉基厚黑學的根底也很深,朱元璋時不時就會想起他勸自己不要去救韓林兒這件事。誰知他將來會不會對自己也來這麼一手。

不殺他已經不錯了,還想要封賞么。

劉基一生聰明,但也疏忽了這一點。

這也就決定了他在這場鬥爭中很難成為勝利者。

洪武元年,雙方第一次交鋒。

當時的監察機構是仿照元朝機構建立的御史台,劉基的官位是御史中丞,也就是說,他是言官的首領,我們前面介紹過言官們的力量,此時的優勢在劉基一邊。

引發矛盾的導火線是一個叫李彬的人,這個人是李善長的親信,他由於犯法被劉基抓了起來,查清罪行後,劉基決定要殺掉他,此時正好朱元璋外出,李善長連忙去找劉基說請,劉基卻軟硬不吃,不但不買他的帳,還將這件事向朱元璋報告。朱元璋大怒,命令立刻處死李彬,不巧的是,這份回復恰巧落在了李善長手裡,他雖不敢隱瞞,但也怒不可遏。他明白直接找劉基求情是不行了,為了救自己的親信一命,他想了一個借口,他相信只要講出這個借口,劉基是不會拒絕他的求情要求的。

他找到劉基,對他說:「京城有很久不下雨了,先生熟知天文,此時不應妄殺人吧。」李善長可謂老奸巨猾,他明知劉基深通天文之道,以此為借口,如劉基堅持要殺李彬,大可將天不下雨的責任推倒劉基的身上,當時又沒有天氣預報,鬼知道什麼時候下雨。

然而劉基的回答是:「殺李彬,天必雨!」

李彬就這樣被殺掉了。

李善長被激怒了,他開始準備自己的第一次反擊。

劉基敢說這樣的話,應該說他是有一定把握的,他確實懂得天文氣象,可問題在於即使是今天的天氣預報,也有不準的時候。

這一次劉基的運氣不好,過了很久也不下雨,等到朱元璋一回來,李善長積聚已久的能量爆發了出來,他煽動很多人攻擊劉基。

朱元璋是個明白人,並沒有難為劉基,但劉基自己知道,這裡是呆不下去了,於是在當年八月,他請假回了老家。

臨走前,正值當時朱元璋頭腦發熱,想把首都建在鳳陽,同時還積極準備遠征北元。劉基給了朱元璋最後的建議,首都建在鳳陽是絕對不行的,而北元還有很強的實力,輕易出兵是不妥當的。後來的事實證明,他又對了。

應該說,當時的朱元璋是很理解劉基的,他對劉基的兒子說過,現在滿朝文武都結黨,只有劉基不和他們搞在一起,我是明白人,不會虧待他的。

朱元璋這次可真是被劉基給蒙了,劉基並不是什麼善男信女,他在臨走之前已經布下了自己的棋子,楊憲。

楊憲是劉基的死黨,他得到了劉基的指示,接任了御史中丞,準備對淮西集團的反攻。

這位楊憲也不簡單,他韜光養晦,扶植高見賢等人並利用言官的力量,不斷收集李善長的把柄,並在朱元璋面前打小報告,說李善長無才無德,不能委以重任。朱元璋不是蠢人,他知道楊憲說這些話的目的何在,開始並未為之所動,但時間長了,他也慢慢對李善長有了看法,對李善長多有指責,十一月,他召回了劉基,並委以重任。淮西集團全面被打壓。

浙東集團眼看就要成為勝利者,李善長十分憂慮,他明白自己已經成為了靶子,一定要學劉基,找一個代言人,但這個人又不能太有威望,要容易控制。於是他看中了胡惟庸,但他沒有想到的是,這個選擇最終讓他踏上了不歸之路。

胡惟庸是李善長的老鄉,他很早就追隨朱元璋,卻一直不得意,總是幹些知縣之類的小官,但他是一個很有能力的人,在得到李善長的首肯後,他成為了淮西集團新的領袖。這場鬥爭最終將在他手中結束。

就在浙東集團最得意的時候,事情又發生了變化,由於劉基這個人言語過於直接,用我們今天的話來說就是沒有溝通技巧,很多人開始在朱元璋面前說他的壞話,朱元璋對這個足智多謀的人也起了疑心,於是就有了後來那次決定劉基命運的談話。

【談話中的考驗】

這一天,朱元璋單獨找劉基談話,初始比較和諧,雙方以拉家常開始了這次談話,就在氣氛漸趨融洽時,朱元璋突然變換了臉色,以嚴肅的口氣問劉基,如果換掉李善長,誰可以做丞相。

劉基十分警覺,馬上說道,這要陛下決定。

朱元璋的臉色這才好看了點,他接著問: 「你覺得楊憲如何?」

這又是一個陷阱,朱元璋明知楊憲是劉基的人,所以先提出此人來試探劉基。

劉基現在才明白,這是一次異常兇險的談話,如果稍有不慎,就會人頭落地!他馬上回答:「楊憲有丞相的才能,但沒有丞相的器量,不可以。」

但考驗還遠遠沒有結束,朱元璋接著問:「汪廣洋如何?」

這是第二個陷阱,汪廣洋並不是淮西集團的成員,朱元璋懷疑他和劉基勾結,所以第二個提出他。

劉基見招拆招,回答道:「此人很淺薄,不可以。」

朱元璋佩服的看了劉基一眼,這是個精明的人啊。

他說出了第三個人選,「胡惟庸如何?」

劉基鬆了口氣,說出了他一生中最準確的判斷:「胡惟庸現在是一頭小牛,但將來他一定會擺脫牛犁的束縛!」

說完這句話,劉基鬆了口氣,他知道考驗已經過去了,但他錯了,下一個問題才是致命的。

朱元璋終於亮出了殺著,他用意味深長的口氣說道:「我的相位只有先生能擔當了。」

大凡在極度緊張後,人們的思想會放鬆下來,劉基也不例外,他終於犯了一次錯誤,這次錯誤卻是致命的。

他沒有細想,回答朱元璋:「我並非不知道自己可以,但我這個人嫉惡如仇,皇上慢慢挑選吧。」這句話說得非常不合適,自居丞相之才不說,還說出所謂嫉惡如仇的話,如劉基所說,誰是惡呢。

劉基的昏勁還沒有過去,又加上了一句話:「現在的這些人,在我看來並沒有合適的」(目前諸人,臣誠未見其可也)。

朱元璋就此與劉基決裂。

至此之後,劉基不再得到朱元璋的信任,他雖明白自己地位不如前,但仍然堅持在朝中為官,為浙東集團撐台。但朱元璋不是那麼好打發的。

洪武三年,朱元璋親自下書給劉基,對他說了這樣一番話,「你年紀這麼老了,應該在家陪老婆孩子,何苦在這裡陪著我呢。」

這意思就是,我要炒你魷魚,走人吧。劉基只好回到了鄉下。

這時,浙東集團的另一幹將楊憲失去了劉基的幫助,很快被淮西派排擠,本人也性命不保,被胡惟庸找個借口殺掉了。

在這場鬥爭中,淮西集團最終大獲全勝。

劉基明白,自己失敗了,他現在唯一的願望就是好好在家養老,度此一生。可是在這場鬥爭中,失敗的人是要付出代價的。

胡惟庸成為了丞相,他沒有放過劉基,指使手下狀告劉基,此時劉基已經沒有官位,還能告他什麼呢,但所謂欲加之罪,何患無辭,實在是至理名言。劉基的罪狀是佔據了一塊有王氣的地。所謂王氣實在是個說不清的東西,說有就有,說沒有也沒有,只看你的目的是什麼。

於是朱元璋再次下詔處罰劉基,官都沒了,還罰什麼呢?朱元璋有辦法,他扣除了劉基的退休金。

劉基陷入了絕望,但他的智慧又一次發揮了作用,他沒有在原地等死,而是出人意料的回到了京城。

這實在是很絕的一招,他明白,胡惟庸對付他的根本原因在於朱元璋,只要自己回到京城,在朱元璋的眼皮底下,讓他放心,自己的性命就有保證。

但這次,他又錯了。

洪武八年正月,劉基生病了,朱元璋派胡惟庸(注意這點)探視劉基,胡惟庸隨身的醫生給劉基開了藥方,劉基吃了葯後,病情越來越重,過了不久,就死去了。

關於劉基的死因,後來的胡惟庸案發後,醫生供認,是胡惟庸授意他毒死劉基的。這也成為了胡惟庸的罪狀之一。

但很多人都知道,胡惟庸和劉基有仇,朱元璋也知道,卻派他去探望劉基。而劉基這樣有影響的人,胡惟庸是不敢隨便動手的,不然也不會讓劉基在他眼皮底下逍遙五年,他很有可能是得到了朱元璋的默許。無論此事是否是朱元璋指使,但毫無疑問的是,劉基之死朱元璋是負有責任的。

劉基一生足智多謀,為明王朝的建立立下汗馬功勞,他對形勢判斷準確,思維縝密,能預測事情的發展方向,雖然他本人並非真如民間傳說那樣,有呼風喚雨的本事,但從他的判斷和預測能力來看,料事如神並非過分的評語。他和諸葛亮一樣,已經作為智慧的象徵被老百姓所銘記。

在我看來,他確實無愧於這一殊榮。

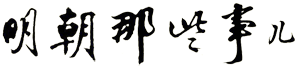

下一章:第1部:洪武大帝 第十七章 胡惟庸案件

上一章:第1部:洪武大帝 第十五章 遠征沙漠

還是范蠡張良最知人心,最有智慧啊

胡惟庸死不足惜!

歷史上的老劉是這個樣子的啊!我以前都把他當神來崇拜的!我的世界崩潰了!

還挺崇拜劉伯溫的

哪天把一些耍酷的人給降級!

劉基也看不開名利.就算沒有退體金.他以前是月光族嗎.憑他的能力幹啥不能賺錢.還回去送死.

其實他們的大便一樣臭

伴君如伴虎

自古以來功高震主的都沒啥好下場,劉基啊你雜沒看出來了?

瘋子的高處

天下剛定就黨爭激烈,人啊,都舍不下一個利字!

兩派相爭,皇位才能穩。

又一名將隕落!!!

草

劉基好像不是名將,他應該是個謀臣

真是的 劉基真慘 唉

我牛哥哥 怎麼掛了啊 5555

姓劉的都牛啊,古有劉基、劉伯溫、劉邦,近有劉伯承

斗轉星移,萬物乾坤

太精彩了

啊發發f大sd法

劉基挺好的

一當上皇帝就殺自己人,為什麼歷史都這樣啊!連maozedong也是,怕自己地位不保

為了皇位都是值得的

作者果斷是美化八股取士和朱元璋的這一系列政策了,朱元璋打仗是個人才,但對於國家發展缺乏遠見,總是以自己的利益和角度出發,也就導致那麼一大撥人才死在他手裡

作者果斷是美化八股取士和朱元璋的這一系列政策了,朱元璋打仗是個人才,但對於國家發展缺乏遠見,總是以自己的利益和角度出發,也就導致那麼一大撥人才死在他手裡

為了皇位都是值得的一當上皇帝就殺自己人,為什麼歷史都這樣啊!連maozedong也是,怕自己地位不保

劉基也看不開名利.就算沒有退體金.他以前是月光族嗎.憑他的能力幹啥不能賺錢.還回去送死.

言官說的話統統素鳥叫,哈哈哈哈哈哈…….———出自、王錫爵【也就是我】

25,27贊

太精彩了

太精彩了

先生,你太有才了

單是科舉知識就讓人嘆為觀止,先生,謝謝你1

深入淺出,觀點新潁,條理分明,知識廣博!

單是科舉知識就讓人嘆為觀止,先生,謝謝你!

終就是把伴君如伴虎啊……..劉基先生死得不值啊。

周星馳電影里出現過

吃飯吃飯吃飯吃飯采葑采菲采葑采菲采葑采菲才

媽呀,這朱元璋還不如武則天吶

38L啊,該選你為言官。呵呵!

37L啊,重八該選你為言官。呵呵!

……………..

sd

胡惟庸,你死了,我詛咒你下地獄,八嘎

胡帷庸,你要給劉基償命。

朱元璋,對你無語了

我好冤啊

胡惟擁就是個不知天高地厚的小丑。

噹噹哥哥最棒了

胡惟庸給我去死

劉基料事如神,處理國家比朱元璋考慮的還要準確 為啥他不去做皇帝呢??? 為啥呢?????

可悲的劉基……

好啊

心胸狹窄的朱元璋啊。。。。。

還是徐達爽唄

以古鑒今啊,要善待他人,遠離自己內心的邪惡,其他一切就交給命運和後人評說吧。。。

精彩表述!!!

古代帝王制國先維統制再談發展,作者並非美代八股,只是佩服當時的人才。政治本身是殘酷的,很多所謂公知精英要不裝不知道要不真傻,哪個國家都一樣

以史為鑒 可以知興替

溟chao

可悲的劉基……

暫時結束北元戰爭,讓我們看看朱元璋是怎樣著手建立他的國家的。

朱元璋建立了國家後,第一個任務就是給它取一個名字,這可是極其重要的,就如同今天的人們要給孩子們取名字一樣,這個名字要叫幾百年,馬虎不得。

在很多人的印象中,蒙古族是馬背上的民族,文化修養有限,但他們建立的朝代取名為元,可是大有來歷,這個元字是取自於易經「大哉乾元」之義,也代表了其對中華文化的景仰。

而朱元璋將自己的朝代取名為明,就有很多爭議了,很多人認為,這是因為朱元璋出身於明教,所以才有此名,而另一些人認為,元是北方政權,按照風水來說,是水,屬陰,而朱元璋定都南方,要用南方之火明來鎮住北方之水陰。

當然了,情況到底是怎樣,只能去問朱元璋了。

在給自己的國家取好了名字後,他也考慮著給自己找個光榮的祖先,雖然他經常自稱「淮右布衣」,擺出一副英雄不怕出身低的勢頭,但大臣們都知道,這些稱號只有他自己能說,誰要敢當著他的面說出這些話,就等著掉腦袋吧。他原先考慮要認宋朝的大聖人朱熹為祖先,但有一個客觀原因使得他不得不放棄這一想法。

因為朱熹生活的年代離他太近了,不太好混水摸魚,朱百六等人還在那裡擺著呢,別說騙人,自己都騙不過去。於是就此作罷了。

經過二十餘年的混戰,中國大地上餓殍遍野,田地荒蕪,開國皇帝最主要的工作就是恢復生產,朱元璋在這一點上做的就相當好,他十分關注三農問題,把所有的熱情都放在了農民兄弟的身上。洪武三年(1370),他規定凡是開墾荒地的,就免除三年租稅,而且為了鼓舞開荒,他制定法令,只要你開了荒地,這塊地就是你的,就算原先的主人找來,你也不用怕,我朱元璋給你撐腰。

這就大大的促進了開荒的進行。

為了鼓舞種田,他還發布命令,犯罪之人,只要不是殺頭的罪,統統發配去種地,也算是幹了件好事。值得一提的是,這些所謂的犯罪之人以官員居多,當時僅鳳陽一地,就有一萬多官員在田裡插秧,具體原因我們後面再說。同時,他還大大削減各地的租稅,除了一個地方外。

這個地方就是張士誠佔據過的江浙地區,由於當地的人民支持張士誠,他對此十分不滿,規定江浙地區賦稅高於其他地方數倍。

這一規定直到後期才廢除。從這裡我們可以看出,朱元璋是個有仇必報的人,請大家記住他這個性格特點,對我們分析他後面的行為大有益處。

相對的,他十分痛恨從商的人,這極有可能與他在小時候被屯米的奸商害過有關,當時的著名富商沈萬三就成為了他重農抑商政策的犧牲品。這位沈萬三十分有錢,據說家裡有個聚寶盆,所以錢財源源不斷,這位同志也想學習呂不韋,想搞一把政治投機,他主動投靠朱元璋,並出錢修築了三分之一的南京城牆,這些城牆十分堅固,都用上好的花崗石修建,並用糯米為漿,外面還塗有石灰,堪稱鐵壁。

沈萬三花了大價錢,希望朱元璋給他點好處,可他從來就不明白朱元璋是個怎樣的人,朱元璋聽說此事後,不動聲色,等城牆修好,就準備殺了他。沈萬三實在太蠢,像朱元璋這樣的人怎麼會容忍一個商人去修建首都的城牆!還是馬皇后反覆勸說,朱元璋才沒有動手,但他還是沒收了沈萬三的財產,把他發配到雲南。

沈萬三平生第一次作了虧本生意,但他並不是唯一的不幸者,幾乎所有的商人都受到了歧視,朱元璋限制商人的行為看似平常,卻在很大程度上改變了自宋朝以商為主的發展方向,對中國的發展有著深遠的影響。我們將在後面對此進行詳細的闡述。

在政治制度上,他幾乎照搬了元朝的各項機構,中央設中書省,左右相,主管國家大事,下設六部,當時的很多人認為,朱元璋的明朝政府將繼續按照元朝的官制走下去,然而後來發生的事情是他們意想不到的。這也留待後面再說。

明朝的制度還有很多,我們之所以介紹上面這些,是為了下面發生的故事作一個鋪墊。

【讀書人的最高榮譽】

在此,我們還要介紹一下明朝的科舉制度,這是明朝的一個特色。

科舉制度並非自明朝起,卻在明朝發揚光大,說來真是有趣,唐宋時雖有科舉,但錄取名額十分之少,一科往往只取幾十人。明朝自洪武三年(1370)年起開科舉,實行擴招,這下子想做官的人就擠破了頭。紛紛以讀書為業,這些人就是後來明朝文官勢力的基礎。

當時的考試分為三級,第一級是院試,考試者統稱為童生,你可不要以為都是小孩來考,七八十歲的童生也是有的,考試範圍是州縣,在這個考試中合格的人就是我們大家熟悉的「秀才」,你可別以為秀才好考,考試成績有六等,只有在這個考試中,考到高等的才能得到秀才的稱號,而考到一、二等的才能有資格去參加更高一級的考試,叫「錄科」。

現在你已經當上了秀才,從此就擺脫了平民的身份,大小也是個知識分子了,你有某些特權,比如可以免除一人的徭役,見到縣長大人可以不下跪。但你並不是官,還差得遠呢。

要當秀才已經如此之難,可是為了當官,同志們還要繼續奮鬥!

下一級的考試叫鄉試,你可千萬別誤會,這個所謂鄉試不是指鄉里的考試,而是省一級的統考。請注意,鄉試不是你想考就能考的,三年才有一次,一般在八月,由省出題,而且有名額限制。在這一級別考試中過關的人就叫舉人,這個舉人可不得了,是有資格做官的。之所以說是有資格,是因為這個級別是不能包你一定當官的,也就類似今天的大學畢業不包分配。

那舉人怎麼才能當官呢,很簡單,當官的人死了,你就有機會了。

所以你如果在明朝去參加某位官員的追悼會,看到某些人在門口探頭探腦,面露喜色,要不是和這家有仇,那一般就都是舉人。

現在大家知道為什麼范進同志考中舉人後會發瘋吧,換了你也可能會瘋的。

在這個考試中獲得第一名的人叫作解元。這就是三元里的第一元。

好了,你已經考中舉人了,終於走出了省城,現在向京城出發,為了當官,向前沖!

現在你已經是舉人了,那麼請你打好包袱,準備好筆墨紙硯,明年二月你將要迎接人生的真正考驗——會試。

這個考試只有獲得舉人資格的才能參加,也就是說,你的對手將是其他省的精英們,朝廷將在你們中間挑選三百人(可能有變動),但要注意,這三百人並不是我們經常所說的進士,他們只是「貢生」,要想當進士,你還要再過一關。

會試考試的第一名叫會元,這是三元里的第二元。

在說下一關之前,我們要介紹一下科舉考試的考場,當時的考場可不是今天光線明亮的教室,還有一大堆家長在外面抱著西瓜等你。明代考試的考場叫做貢院,其實從其結構環境來看,可以稱其為牢房。

貢院里有上萬間房間(大家可以估計一下錄取率),都是單間,有人可能覺得單間很好,別忙,我來介紹一下這是個什麼樣的單間,這種單間叫做號房,長五尺,寬四尺,高八尺。

大家估量一下就可以感覺到,這幾乎就是一個籠子。考生在進去前要先搜身,只能帶書具和燈具進去,每人發給三支蠟燭,進去後,號門馬上關閉上鎖,考生就在裡面答題,晚上也在裡面休息,但由於房間太小,考生只能蜷縮著睡覺,真是要多難受有多難受。

然而就在這樣的艱苦環境下,在那盞孤燈下,在難以忍受的孤寂中,我們的先人滿懷著報國的理想,用堅強的毅力寫出了妙筆生花的文章,實在值得我們尊敬。

每一個經歷過這場考試的人都應該獲得我們的掌聲,不僅是那些成功者,也包括那些失敗者。

通過會試的精英們面對的最後一道考驗就是殿試,在這場考試中,他們將面對這個帝國的統治者,考試方式是皇帝提問,考生回答,內容主要是策問。這些可憐的考生是不敢也不能抬頭的,他們只能戰戰兢兢的答完問題,然後退出等待自己的命運。

皇帝及大臣根據考生的表現,會劃分檔次,共有三甲,一甲只有三個人,叫進士及第,分別是狀元、榜眼、探花,這是為我們大家熟知的,二甲若干人,叫賜進士出身,三甲若干人,叫賜同進士出身。

而狀元就是三元中的第三元。

如果到了這裡,你還榜上有名,那麼恭喜你,你將會被派任官職。不過不要期望過高,此時分派的官職都不高,經歷這麼多苦難,你得到的很可能只是一個八品的縣丞而已,離縣太爺還遠著呢,但不管怎麼說,總算是當官了吧。

科舉考試不但是獲取官位的方法,也是讀書人追求榮譽的途徑。對他們而言,狀元就是他們的目標,雖說文無第一,但第一是人人都想要的。狀元也是人,憑什麼不是我?!

事實也是如此,但狀元雖很難得,三年才有一個,產量很低,但畢竟還是有的,所以讀書人心中的最高榮譽並不是狀元,而是另一種稱號,這才是每個讀書人朝思暮想的,獲得這一稱號的人將成為傳說中的人物,為萬人景仰!

這一稱號就是連中三元,具體說來就是身兼解元、會元、狀元三個稱號於一身。這是真正的高難度動作,必須保證全省考第一,然後在會試中全國考第一,最後殿試里在皇帝心目中也是第一。這就要求考生光是學問好還不夠,必須反應快,長得比較帥,才有可能獲得這一稱號。所以要得到這一稱號是要有一定運氣的,祖墳上豈止是冒青煙,簡直是要噴火。

這種人在明朝276 年的歷史中只出現過一個,此人就是正統年間的商輅,非常厲害。他在歷史上有一定地位,後面我們還要提到他。

自隋唐開始科舉後,獲得這一榮譽的只有十三個人,分別是唐朝兩人,宋朝六人,金一人,元一人,明二人,清兩人。這些人實在是值得我們崇拜的。

要特別說明的是,很多材料記載明朝只有一個連中三元者,這是不對的,在洪武年間,安徽人黃觀連中三元,永樂靖難時,黃觀為永樂所忌,將其名字從登科錄上划去,改第一名為韓克忠,所以在大多數歷史記載中,三元並沒有黃觀的名字。在此特為這位忠臣和讀書天才正名。

【當官的秩序】

參加科舉考進士是為了當官,隨著老百姓做官的人越來越多,世俗的名門望族勢力慢慢消退,科舉進士們形成了所謂的科舉勢力,也就是後來的文官群體,這一群體給明朝的政治帶來了十分巨大的影響,他們形成了類似黑社會的組織結構。上可威脅皇帝,下可統治百姓,十分之可怕。在此,我們先看看他們的組織內的運行秩序。

我們前面說過,進士一錄取就可以候補官員,而舉人要當官,就難得多了,他們要參加三次會試,如果實在沒出息,還是不能考過的話,就可以到吏部去註冊,過幾(從一到幾十不等)年,官員死得多了,有了空缺,就會把這些舉人翻出來,選擇其中一些人去當官。這個叫「大挑」。那麼大挑的標準是什麼呢,說來大家可能不信,是看你的長相,選擇方式類似現在的警察局認人,舉人們如同嫌疑犯,幾十人一隊,站在吏部大臣們面前任人挑選。

這個時候,長得丑的可就真是叫天不應了,肯定是沒有你的一份了,早點回家吧。

其實長得丑不是你的錯啊。

選中的舉人就可以當官了,這些舉人雖然沒有考上進士,但也算是上過榜的,所以他們叫做一榜出身,而進士就叫兩榜出身,大家畢竟都是考試出來的,所以進士們也把舉人看成自己的同類。也就是所謂清流。

這些清流們內部的秩序區分很有趣,需要詳細說說,大家了解這些規則後,就能較好的理解明代中期文官集團中發生的很多歷史事件。

我們列舉出五個官員來說明這個問題,給他們分別命名為甲、乙、丙、丁、戊,這五個人的職務是這樣的,甲是兵部侍郎(三品),乙是禮部郎中(五品),丙是刑部員外郎(從五品),丁是翰林院侍講學士(從五品),戊是布政史參議(從四品)。

這五個人中甲、乙、丙、丁都是進士,戊是舉人出身,他們在兵部大堂相遇,分清官位後,他們按照秩序坐下,大家開始談話,由於說的不是公事,自然要從出身講起,此時戊一定會先退出,為什麼呢。

因為他夠聰明!雖然他的官位在五人中排第二,但人家談的是進士的事,你一個舉人連殿試都沒有參加過,湊什麼熱鬧。這就類似現在開口問學歷,他是北大,我是清華,您呢,總不能說是克萊登大學畢業的吧。這個時候上去無異於自討沒趣。而且這些進士出身的人十分喜歡講登科時候的事情,一開口就是想當年,老子如何在殿試中應對自如等等,就如同圍城裡的那句名言「兄弟我在英國的時候」,時不時就會拋出一句。其實他很有可能是答非所問,慌不擇路爬出去的,誰知道呢。這是見面的第一步,擺出身。

下面是第二步,大家既然都是進士,那就好談了,談下一個問題,何時中進士的。一談之下,甲是洪武十六年的,乙是十九年的,丁是二十二年的,丙資格最老,是洪武三年的,這就類似今天見面問人:您的哪一屆畢業的啊,喔,是師兄啊,失敬失敬。當時可不是說兩句就能解決問題的,這個時候,那三位就要向丙行禮了,這是規矩,不管你官和年紀比對方大多少,遇到比你早登科的就要行禮。這是第二步,擺資歷。

第三步就是比名次,哪怕都是進士,也有個優等名次的問題吧,甲說:我是三甲同進士出身,乙笑一下:我是二甲進士出身,丙也笑:我是二甲第十五名。

這個時候丁說:我是庶吉士。

那幾位馬上就不笑了,乖乖的站起來行禮,這是因為庶吉士實在來頭很大。

在所有的進士中,只有一甲三人可直接進入翰林院,二甲和三甲中挑選精英考試才可成為庶吉士,他們的職責是給皇帝講解經史書籍,並幫皇帝起草詔書,是皇帝的秘書,權力很大,到了明朝中期,更形成了不是庶吉士不能當大學士的慣例。

你說庶吉士厲害不厲害?

這三套擺下來,大家心裡都有了數,將來多多關照啊,科舉勢力就是通過這樣的方式排定秩序,形成強大力量的。

考上了進士對於當時的人太有誘惑力了,而考一個好的名次也有額外的吸引力,中國人講究衣錦還鄉,也就是穿著官服回家給當年的窮哥們、鄰居家大嬸大哥看看,這個時候,排場越大,面子就越大。

大家在電視上看到過,古代官員出行都要帶一大堆人,前面有打鑼的,舉牌子的開道。不知大家有沒有注意到那些舉牌子的,學問都在牌子上呢!

如果你是狀元,那就威風了,牌子上可以寫上「狀元及第」「欽點翰林」這樣的大字,招搖過市,引得無數百姓感嘆不已,抓住自己孩子的腦袋使勁晃,將來一定要學他!

二甲和三甲怎麼寫牌子呢,他們的牌子上會列明「同進士出身」「兩榜出身」這樣的字,也是很多人傾慕的。

進士的牌子好寫,人家畢竟見過大世面,那舉人怎麼辦,不能寫中進士,也不能寫兩榜,放心,辦法是人想出來的,舉人出門的時候,由於可寫的不多,他們充分發揮了創造力。

比如他是丁寅年江西鄉試中舉的,就寫個牌子「丁寅舉人」,再想想,老子在縣衙是主簿(正九品),官位低是低了點,但也是官嘛,於是第二個牌子就寫「某縣主簿」,此外還有什麼何年何月被表彰過,有何政績,都可以寫上去,反正能騙騙老百姓就行了。

正是這樣的誘惑,使得無數人前仆後繼,向著官位前進,可正如前面所說,當官哪有那麼容易呢,朱元璋及他的子孫們早就為他們設置了最困難的一道關卡,這道關卡不但改變了歷史悠久的科舉制度,讓無數人陷入極端的痛苦中,在某種程度上,它還影響了中國未來幾百年的命運。

這道關卡就是八股。

【八股】

這是一個很值得一提的現象,八股可以說是明朝的發明創造,這套玩意自朱元璋起,到明朝中期發展完善,影響了後來近五百年的知識分子,不可不說。

學子們的考試科目分為三場,第一場考經義,也就是四書五經,第二場考試實用文體寫作,第三場靠時務策論,也就是給你個事情讓你分析,頗有點應用文的意識。其中最重要的就是經義,這是取士的關鍵。

那時候的考生們不像現在的學生,考試前要複習很多內容,對他們而言,只要背好四書五經就行了,題目只能在這裡出,不可能有別的題目。範圍相當小,背起來容易,而且寫文章時有規定的字數,一般不超過五百字,不象現在的某些命題作文動不動就要千字以上,這麼看來,當年的考試似乎要容易些,然而事實並非如此。

關鍵在於格式和個人發揮,八股文分為破題、承題、起講、入題、起股、出題、中股、後股、束股、收結幾個部分,其中精華部分是起股、中股、後股、束股,這四個部分你不能隨便寫的,必須用排比對偶句,共有八股,所以叫八股文。

這種寫法十分古板,你想多寫一個字也不行,真是害人不淺,很多人都是一邊寫一邊亂編,只為了湊字數,達到對偶的效果,文字表面上看,十分整齊,細看下內容,廢話滿篇。

痛苦的不僅是考生,還有出題的老師,四書五經只有那麼多字,各級考試都從裡面出題,而出過的題一般是不能再用的,於是老師們奇計百出,把四書五經上下句割裂開,單獨拿來出題,如把一句話斬頭去尾,只用中間的幾個字拿來考人,這種語句不通,張冠李戴的詞句,連老師都不知道是什麼意思,何況學生呢。

結果就是糊塗考糊塗,出題的人不知道是什麼意思,考試的人也不知道,這樣考出來的是什麼人才?

八股說到底是一種形式而已,就算古板,應該也不會造成太大的負面影響,別急,明朝統治者們還有殺手鐧,這一招才是最厲害的。

明朝規定,所有的文章不能有自己的想法,必須仿照古人立言,要按照聖人的思想去寫文章,這個聖人是誰呢——朱熹。

朱熹曾經給四書寫過注,也就是標註他自己的理解,然而這些理解被統治者看上,要求所有的學子必須按照朱聖人當年的思維來答題。

天可憐見!朱聖人當年可能在上茅廁想出一句,寫下來,吃飯時又想出一句,寫下來,本來就作不得准,而過了上百年居然要所有的人按照他的思維方式來思考,確實是一種折磨。

這可就苦了明朝學子們,叫天不應,誰知道這傢伙當年到底是什麼樣的思維,只能自己慢慢猜,慢慢把握,所謂搞不懂就問人,搞得懂就教人,實在沒有人懂就去問神,對這些學子而言並不只是玩笑而已。

無數考生午夜夢回,腦海中揮之不去的就是朱熹那並不俊朗的外貌和並不魁梧的身材,久而久之,有些醒悟過來的人就開始問候朱熹的父母及祖先,似乎這樣才能出口惡氣。問題在於罵完後還是要考啊,不考就沒有官做,這是實際的問題。

在固定的思維,固定的模式下,明的學子們開始完成他們的文章,讓我們不得不驚嘆的是,在如此困難的環境下,考生們仍然寫出了很多錦繡文章,在下曾經看過兩篇八股狀元文,文辭優美,立意深刻,想到這些文章他們是在如此多的限制下寫出的,實在令我們這些後生晚輩佩服不已。

這些優秀八股文的作者巧妙的利用既有規則,在有意無意間插入自己的觀點,並運用優美的詞句表現出來,他們無疑是這場規則競賽中真正的成功者。

八股考試的弊端是很多的,選出的人才很多都是書獃子。著名的明朝學者宋濂形容過八股選出來的某些人才,「與之交談,兩目瞪然視,舌木強不能對」,活脫脫一副白痴面孔。

但八股文還是有一定用處的,比如吳敬梓在他的《儒林外史》中曾經寫道:「八股文若做的好,隨你做什麼東西,要詩就詩,要賦就賦,都是一鞭一條痕,一摑一掌血。」可見,八股文是很多文體寫作的基礎。更重要的是,在這樣的限制下,很多優秀人才更能脫穎而出,如後來的徐階、高拱、張居正,哪一個不是八股文拿高分的?這些人才是高手中的高手。

總的看來,這一制度還是弊多利少,禁錮人們的思維,害人不淺啊,其影響深遠,直到近代,人們還以考過八股為榮,比如陳獨秀和當時的北大校長蔣夢麟都是前清的秀才,陳獨秀曾經問蔣夢麟考的是什麼秀才,蔣夢麟回答是策論秀才,陳獨秀非常得意,哈哈大笑,說自己考的是八股秀才,比策論秀才值錢。蔣夢麟連忙作揖。大家從中可以看到,八股有多麼大的影響力。

【朝廷的鬥爭】

朱元璋在解決了北元後,制定了一系列旨在恢復生產和生活的政策,得到了好的效果,但此時,朝廷內部的矛盾又激烈起來,大臣分成兩派,以地域為區分,開始了新的爭鬥。

這些所謂派別,實際上就是老鄉會,大家都說一樣的方言,朱元璋手下最大的老鄉會就是淮西集團,會長本來應該是朱元璋,但考慮到他還兼任皇帝一職,所以當時是由李善長代理,這一集團人多勢眾,主要成員有李善長、郭興、郭英、湯和、周德興,還包括死去的常遇春等人,可以說這些人是朱元璋同志起家的班底。當時的人們見面都以會說淮西話為榮。

有的朋友問道,李善長何許人也,為什麼是第一功臣,確實,他好像很少出面幹什麼大事,這是由他的工作特點決定的。此人主要負責後勤和政務辦理,如果把劉基比作張良,那麼李善長就是蕭何。他一直跟隨朱元璋打天下,鞍前馬後的勞頓,後勤工作不好搞,勞心勞力又不討好。朱元璋是個明白人,所以在建國後,便以李善長為第一功臣,任命他為丞相。

李善長這個人的特點是外表寬厚,卻心胸狹窄,誰敢和他過不去,就一定要解決對方。

俗話說惡人自有惡人磨,有敢專權的,就有敢分權的,淮西集團很快就遇到了對手,那就是浙東集團,這個集團的首領就是劉基。

這兩個集團就在朱元璋的眼皮底下開始了鬥爭,朱元璋似乎也很有興趣,他準備看一場好戲。

這場戲的主角是李善長和劉基,但僅有主角是不夠的,下面我們要介紹配角和龍套出場,這些人人多勢眾,是這場戲不可缺少的組成部分。

以找茬為職業的官員。

他們的名字叫言官。下面我們將介紹一下這些人。

言官到底是什麼官呢,顧名思義,就是說話的官,到了明朝後期,也有人把這些人稱為罵官,實際上,他們是明朝監察制度的產物。

朱元璋建國之初,仿照元朝制度,建立了御史台,到了洪武十五年(公元1382 年),朱元璋將其改名為都察院,都察院的長官是左右都御史,這個官名大家在電視上經常可以聽到,而都察院的主要骨幹是都察御史,這些都察御史共有十三道,以當時的十三個省區分,共有110 人,這些人權力極大,他們什麼都管,由於平時並沒有什麼具體的事務要處理,就整天到處轉悠,不是去兵部查吃空額,就是到刑部查冤假錯案,辦事的官員看到他們就怕。

有人可能會問,這些人權力如此之大,要是他們也徇私枉法怎麼辦呢,說到這裡,我們就要大大的佩服一下朱元璋了,他想了一些很絕的方法來規範御史的行為,首先挑選御史的時候,專門找那些書獃子道學先生,認死理的去干這行,因為這工作得罪人,撈不到錢,而道學先生是最合適的人選。其次,他用了以小制大的方法,這些御史都是七品官,可以說是芝麻官,賦予他們監管長官的權利,就使得他們不敢過於張狂。有個官名叫八府巡按(周星馳電影里出現過),大家咋一聽,八府的巡案,官一定很大,其實這也是個芝麻官,往往是朝廷臨時委派監察御史擔任的,就相當於以前所謂的特派員,官極小,權極大。但就是這樣,朱元璋還是不放心,於是他又建了一套班子,來監督都察院。這就是六科給事中。

對應中央六部,朱元璋設立了六科,各科設都給事中一人,官位正七品,左右給事中官位從七品。這些人的權力大到駭人聽聞的地步。

他們如果認為以皇帝名義發出的敕令有不妥之處,居然可以將敕令退回!而皇帝交派各衙門口辦理的事件,由他們每五天檢查督辦一次,倘若有拖延不辦,或是動作遲緩者,他們就要向皇帝打小報告,各部完成任務,還要乖乖的去六科銷賬,此外官員年終考核,這些給事中進行審核。

這些人的行為特點可以概括為:你要打我,我就罵你。這不是一句玩笑話,他們從不動粗,全部功夫都在嘴和奏章上,你要是得罪了他,那就慘了,這些人罵人的功夫極高,都是飽讀詩書之輩,罵人也有典籍來歷,出自某典某條。如果你書讀得少,還以為他在誇你呢。可能回家查了書,看到某個典故方才恍然大悟,連祖宗十八代也給人罵了。這種罵人不帶髒字的功夫,實在厲害。這種獨門絕技代代相傳,到東林黨達到了高峰,那可真是口水橫飛,引經據典,用意惡毒卻又言辭優美。套用葛優的一句話:「人家罵你都聽不懂!」

朱元璋搞來這群人後,他自己也很快就吃到了苦頭。

有一件事可以說明言官們的可怕,洪武年間,御史周觀政巡視南京奉天門,這裡說明一下,周觀政是巡城御史,屬於最低層的監察御史。在他巡查時,遇見一群太監正領著一夥女樂往奉天門內走去。根據大明的內宮制度,女樂是不準入內的。周觀政當即上前制止,領頭的太監理都不理他,說了一句:「我有聖旨在身!」(注意這句話的分量)。

按說一般人也就放他過去了,可周觀政堅持說就是有聖旨也不得違背大明的內宮制度,堅決不準女樂入內。太監遇到這麼個人,只好回宮稟報朱元璋。朱元璋苦笑一下,便傳口諭,不再讓女樂入宮,還特意加上一句,周觀政你幹得好,回去休息吧。無論怎麼說,朱元璋已經仁至義盡,給足了周觀政面子。可意想不到的事情發生了。

周觀政死都不走,這個書獃子不依不饒,一定要朱元璋出來和他說,朱元璋明白自己選的這些人都是不會通融的。娛樂也搞不成了,親自穿上朝服出宮進行安撫,對周觀政說,你做得對,我已經反悔,不用女樂了。周觀政聽到後,才回家睡覺。

真是千古奇談!皇帝口諭還不行,居然還要親自出來道歉!我們在嘆服這個書獃子的同時,不也應該欽佩他的勇氣和正直嗎,大明王朝正是因為有了這些堅持原則的人,才能夠延續兩百年長盛不衰。

應該說朱元璋搞的這個監察制度是相當不錯的。

但請注意,如果你不是十三道御史,也不是六科給事中,不屬於言官,可千萬別多嘴!不要看著言官在皇帝面前擺威風,你也跟上去來兩句,不砍了你才怪。言官敢這麼做,那是有悠久傳統的。

自古以來,就有言官的設置,這些人不管具體事情,他們的任務就是提意見,而歷來的封建王朝也形成了一個傳統——不殺言官。歷史上無論多昏庸的皇帝,也很少有膽量敢殺言官的。所以在朝堂上經常出現這樣一種情況,言官在下面說皇帝的不是,一點不給皇帝留面子,還洋洋自得,很有點你能把老子怎麼樣的氣魄。而皇帝只能在上面一邊聽,一邊咬牙切齒,想著明天就把你調個位置再整治你。言官確實威風啊。

上面說的那個故事並不只是為了說明言官的權力和威嚴,列出此故事還有一個目的。

大家也可以看出,這件事情中,周觀政做的過分了,用今天的話說,太較真了。皇帝有很多事情,你把女樂攔住,皇帝也傳口諭,表揚了你,這就足夠了。非要皇帝出來跟你說清楚,他哪裡來的那麼多時間和耐心。朱元璋是制度的制定者,所以他要做榜樣,但後來的皇帝呢,天剛亮就讓他起床頂寒風出來和你說清楚?就算再好的脾氣也會被這些御史惹火的,可見,御史的這一特點決定了他們將來的發展方向會出現一定的偏移,我們將在後面看到這股偏移的力量對國家造成的巨大影響。

演員到齊了,下面我們來看看這場戲是怎麼演的吧。

【劉基與李善長】

先說一下淮西集團的首領李善長,他被朱元璋引為第一功臣,於洪武三年被封為韓國公,這是很了不得的,因為當時朱元璋一共只封了六個公爵,其他五個人分別是徐達、常茂(常遇春兒子)、李文忠、馮勝、鄧愈。大家已經知道了這五位仁兄有多厲害,他們都是血里火里拼殺出來的一代名將,而出人意料的是,李善長排位居然還在這些人之上,名列第一。

他也是公爵里唯一的文臣。

相比之下,劉基也為朱元璋打天下立下了大功,卻只被封誠意伯(伯爵),耐人尋味的是,他的俸祿也是伯爵中最低的,年俸只有240 石,而李善長是4000 石,多出劉基十幾倍。

後人往往不解,劉基運籌帷幄,決勝千里,在許多重要決策中,起到了重要作用,為什麼只得到這樣的待遇?

其實只要仔細想想,就會發現這個問題並不是那麼難以解釋。

朱元璋是一個鄉土觀念很重的人,李善長是他的老鄉,而且多年來只在幕後工作,從不搶風頭,埋頭幹活,這樣的一個人朱元璋是很放心的。相對的,劉基是一個外鄉人,更重要的是,劉基對事情的判斷比他還要準確!

從龍灣之戰到救援安豐,朱元璋想到的,他也想到了,朱元璋沒有想到的,他還是想到了。

換了你是皇帝,會容許這樣的一個人在身邊么?而且這些決策並非安民之策,而是權謀之策,用來搞陰謀政變十分有用,外加劉基厚黑學的根底也很深,朱元璋時不時就會想起他勸自己不要去救

誰比我牛,我撤他官!讓他回家種地去!!!

太精彩了

這些人的行為特點可以概括為:你要打我,我就罵你。這不是一句玩笑話,他們從不動粗,全部功夫都在嘴和奏章上,你要是得罪了他,那就慘了,這些人罵人的功夫極高,都是飽讀詩書之輩,罵人也有典籍來歷,出自某典某條。如果你書讀得少,還以為他在誇你呢。可能回家查了書,看到某個典故方才恍然大悟,連祖宗十八代也給人罵了。這種罵人不帶髒字的功夫,實在厲害。這種獨門絕技代代相傳,到東林黨達到了高峰,那可真是口水橫飛,引經據典,用意惡毒卻又言辭優美。套用葛優的一句話:「人家罵你都聽不懂!」其實他們的大便一樣臭

有才有料有雞叫~~

劉伯溫懂周易,你不懂,不要說劉集壞處

太慘了

cool

Dude, right on there brhreot.

太贊了,哈哈哈哈哈,書寫的好極了

當年明月太厲害了,把歷史用文雅的語言寫出來並不難,用通俗且幽默的語言寫出來太難了,把歷史研究的很透,又具備很深的文學底蘊。

建國大業,千秋偉業

哎咳咳,上面的咋都愛複製全文呢?劉基啊,你死的冤吶!

當年明月太厲害了,把歷史用文雅的語言寫出來並不難,用通俗且幽默的語言寫出來太難了,把歷史研究的很透,又具備很深的文學底蘊。

我相信了大神!

是嘛,劉基就這樣被害死了?啊,太坑了

劉基那麼強大, 為什麼不能像張良一樣功成身退啊,

明月可和單傳芳的評書媲美而過之不及!!!!!!!!!1

明月可和單傳芳的評書媲美而過之不及!!!!!!!!!1

566

哈哈哈哈

真好

拉完磨了,該回家頤養天年了,劉基以為在皇帝的眼皮子底下可以活命呢。誰知元璋竟然讓功勛消失,太殘忍。

好

什麼,大元亡了。

鬥來鬥去 還不是被慾望望所左右 佛曰;善控心者乃大器

關於資歷出生是社會秩序的大問題。講是必須的,只講是不可的。何時何勢講多少,太有講究了。

鬥爭本來就是逐利,沒利益他們斗個鬼啊。就算是新中國吹上天的無產階級鬥爭還不是為了占上一席之地,用老毛的話講就是無產階級統治中國,這樣看數千年來中國都沒怎麼變,朝代更迭人還是一樣的人。

是非成敗轉頭空,青山依舊在,幾度夕陽紅

我好了不起啊哈哈!快來膜拜我!

說好的燒餅歌也不聊兩句???

引得無數百姓感嘆不已,抓住自己孩子的腦袋使勁晃,將來一定要學他!

76樓的那位,人無完人,誰都有昏頭的時候,而且劉基還在錯誤的時間昏了頭,他不被淘汰,那誰被淘汰?

明朝俸祿很低的,削俸祿之後就活不下去了 除非貪污 基本上留不下什麼積蓄的

正因為官俸低,所以才有貪官。

急流勇退,少言多行是自保的不二法寶

我真厲害

朱元璋是典型的名將,大將,從放牛娃到皇帝,還有幾個人值得信任,說黑誰就黑誰,沒得商量!

我好厲害!

祈禱祈福許願

祈禱祈福許願祈禱祈福許願

劉基就是太天真了,說他放不下名利我不同意,縱觀劉基一生所志所行,立言立功立德,為國為民,清廉正直,但最終他於元末所作的《梁甫吟》還是應在了他自己身上。

「誰謂秋月明?蔽之不必一尺翳。

誰謂江水清?淆之不必一斗泥。

人情旦暮有翻覆,平地倏忽成山溪。

君不見桓公相仲父,豎刁終亂齊;

秦穆信逢孫,遂違百里奚。

赤符天子明見萬里外,乃以薏苡為文犀。

停婚仆碑何震怒,青天白日生虹蜺。

明良際會有如此,而況童角不辨粟與稊。

外間皇父中艷妻,馬角突兀連牝雞。

以聰為聾狂作聖,顛倒衣裳行蒺藜。

屈原懷沙子胥棄,魑魅叫嘯風凄凄。

梁甫吟,悲以凄。

岐山竹實日稀少,鳳凰憔悴將安棲!」

I have been using the last couple years of work to?這個時候

通俗易懂,對不愛學習的我也多想學學歷史了

有個疑問,講科舉哪裡應該不是「貢生」而是”貢士”吧。貢生是秀才,貢士之後才是進士

唉 沒想到劉基運籌帷幄還是落得了個如此下場,這就是歷史嗎

龍戰於野,其血玄黃。

謝謝這篇文章!呵呵!

2025.1.3:這裡居然可以評論,哈哈哈。

紙頭皆掛帖木兒,抬眼望去盡脫脫。