平定天下,遷都北京,修成大典,溝通南洋,威震四海,平定安南,打壓蒙古。

以上就是朱棣同志的主要政績史。在執政的前十幾年中,他不停地忙活,不停地工作,付出了許多心血,也獲得了許多成就,正是這些成就為他贏得了一代英主的名譽。

他做了歷史上很多皇帝都沒有做到的事情,但他並未感到絲毫疲憊,因為在朱棣的心目中,權力就是他工作的動力,手握權力的他就如同服用了興奮劑一樣,權力對他而言已經變成了一種毒品,一分一秒也離不開,任何人也無法奪走。

像他這樣的人似乎是沒有也不可能有朋友的。

但朱棣還是有朋友的,在我看來,至少有一個。

【告別】

永樂十六年(1418)三月,北京慶壽寺。

朱棣帶著急促的腳步走進了寺里,他不是來拜佛的,他到這裡的目的,是要向一個人告別,向一個朋友告別。

八十四歲的姚廣孝已經無力起身迎接他的朋友,長年的軍旅生涯和極其繁重的參謀工作耗幹了他的所有精力,當年那個年過花甲卻仍滿懷抱負的陰謀家不見了,取而代之的只是一個躺在床上的無力老者。

此時的姚廣孝感慨良多,洪武十八年(1385)的那次相遇不但改變了朱棣的一生,也改變了自己的命運。自此之後,他為這位野心家效力,奇計百出,立下汗馬功勞,同吃同住同勞動(造反應該也算是一種勞動)的生活培養了他和朱棣深厚的感情,朱棣事實上已經成為了他的朋友。

這並不奇怪,野心家的朋友一般都是陰謀家。

在朱棣取得皇位後,姚廣孝也一下子從窮和尚變成了富方丈,他可以向朱棣要房子、車子(馬車)、美女、金銀財寶,而朱棣一定會滿足他的要求。因為作為打下這座江山的第一功臣,他完全有這個資格。

可他什麼也不要。

金銀賞賜退了回去,宮女退了回去,房屋宅第退了回去,他沒有留頭髮,還是光著腦袋去上朝,回家後換上僧人服裝,住在寺廟裡,接著做他的和尚。

他造反的目的只是為了實現自己的抱負,抱負實現了,也就心滿意足了。此外,他還十分清楚自己的那位「朋友」朱棣根本不是什麼善類,他是絕對不會容忍一個知道他太多秘密,比他還聰明的人一直守在身邊的。

所以他隱藏了自己,只求平靜地生活下去。

綜觀他的一生,實在沒有多少喜劇色彩,中青年時代不得志,到了60 歲才開始自己的事業,乾的還是造反這個整日擔驚受怕,沒有勞動保險的特種行業。等到造反成功也不能太過招搖,只能繼續在寺廟裡吃素,而且他也沒有類似抽煙喝酒逛窯子的業餘愛好,可以說,他的生活實在很無趣。

他謀劃推翻了一個政權,又參與重建了一個政權,卻並沒有得到什麼,而在某些人看來,他除了掙下一個助紂為孽的陰謀家名聲外,這輩子算是白活了。

他的悲劇還不僅於此,他之前的行為不過是各為其主罷了,也算不上是個壞人,他還曾經勸阻過朱棣不要大開殺戒,雖然並沒有成功,卻也能看出此人並非殘忍好殺之輩。

但這並不能減輕他的惡名,因為他畢竟是煽動造反的不義之徒,旁人怎麼看倒也無所謂,最讓他痛苦的是,連他唯一的親人和身邊的密友也對他嗤之以鼻。

永樂二年(1404)八月,姚廣孝回到了家鄉長州,此時他已經是朝廷的重臣,並被封為太子少師,與之前落魄之時大不相同,可以說是衣錦還鄉,但出乎他意料的事情發生了。

父母已經去世,他最親的親人就是他的姐姐,他興沖沖地趕去姐姐家,希望自己的親人能夠分享自己的榮耀,但他的姐姐卻對他閉而不見(姊不納),無奈之下,他只好去見青年時候的好友王賓,可是王賓也不願意見他(賓亦不見),只是讓人帶了兩句話給他,這兩句話言簡意賅,深刻表達了王賓對他的情感:

和尚誤矣!和尚誤矣!

姚廣孝終於體會到了眾叛親離的滋味,原先雖然窮困,但畢竟還有親人和朋友,現在大權在握,官袍加身,身邊的人卻紛紛離他而去。

耳聞目睹,都帶給姚廣孝極大的刺激,從此他除了白天上朝幹活外,其餘的時間都躲在寺廟裡過類似苦行僧的生活,似乎是要反省自己以前的行為。

這種生活磨練著他的身體,卻也給他帶來了長壽,這位只比朱元璋小七歲的和尚居然一口氣活到了八十四歲,他要是再爭口氣,估計連朱棣都活不過他,有望打破張定邊的紀錄。

但這一切只是假設,現在已經奄奄一息的他正躺在床上看著自己這位叫朱棣的朋友。

心情複雜的朱棣也注視著姚廣孝,像他這樣靠造反起家的人最為懼怕的就是造反。所以他抓緊了手中的權力,懷疑任何一個靠近他的人,而眼前的這個人是唯一例外的。這個神秘的和尚幫助他奪取了皇位,卻又分毫不取,為人低調,他了解自己的脾氣,性格和所有的一舉一動,權謀水平甚至超過了自己,卻從不顯露,很有分寸。這真是個聰明人啊!

只有這樣的聰明人才能做朱棣的朋友。

在雙方的這最後一次會面中,他們談了很多,讓人奇怪的是,他們談的都是一些國家大事,姚廣孝絲毫未提及自己的私事,這似乎也很正常,大家相處幾十年,彼此之間十分了解,也就沒有什麼私事可說了的吧。

朱棣很清楚,姚廣孝已經不行了,這是一個做事目的性很強的人,自然不會無緣無故在生命的最後時刻找自己聊國家大事,他一定會提出某個要求。

朱棣和姚廣孝如同老朋友一般地繼續著交談,但在他們的心底,都等待著最後時刻的到來。

話終於說完了,兩人陷入了沉默之中。

姚廣孝終於開口了,他提出了人生中最後一個要求:

「請陛下釋放溥洽吧。」

朱棣默然。

不出所料,他果然提出了這個要求。

堪稱當世第一謀士的姚廣孝臨死前提出的竟然是這樣的一個要求,這個溥洽到底是什麼人呢,能夠讓姚廣孝在生命的最後一刻仍然如此挂念他的安危?

其實溥洽的個人安危並不是那麼重要,只是因為這個人的身上隱藏著一個秘密,隱藏著朱棣追尋十餘年而不得的一個答案。

這個秘密就是建文帝的下落。

十六年前,一場大火焚毀了皇宮,同時也隱滅了建文帝朱允炆的蹤跡,等到朱棣帶領大群消防隊員趕到現場的時候,留給他的只是一堆廢墟和活不見人死不見屍的尷尬局面。

從此建文帝的下落就成了他的心頭大患,為了找出這個問題的答案,朱棣想盡各種辦法四處找人,只要有任何蛛絲馬跡,他就會抓住不放。

也就在此時,有人向他告密,還有一個人知道建文帝的下落,這個人就是溥洽。

溥洽是建文帝朱允炆的主錄僧,據說當時正是他安排朱允炆出逃的,雖是傳聞,但此人與朱允炆關係密切,他確實很有可能知道朱允炆的下落。

朱棣聽說後大喜,便將溥洽關進了監獄,至於他是否拷打過溥洽,溥洽如何回應,史無記載,我們自然也不知道。但我們可以肯定的是,他並沒有從溥洽的口中得到他想要的東西,因為直到二十年後他臨死前方才找到了問題的答案。

但溥洽卻從此開始難見天日,他不但是一個特殊的政治犯,還是一個絕對不會被釋放的政治犯,原因很簡單,他不說出朱允炆的下落,自然不會放他,而如果他說了出來,朱棣也決不會把這個知情人釋放出獄,依著朱棣的性格,還很有可能殺人滅口,一了百了。

如無意外,溥洽這一輩子就要在牢房裡度過了。

但是現在,意外發生了。

朱棣知道姚廣孝這個要求的分量,溥洽是不能放的,但這畢竟是自己老朋友這一生中的最後一個願望,實在難以抉擇。

姚廣孝目不轉睛地看著沉默中的朱棣,他知道眼前的這位皇帝正在思考,準備做出決定。

「好吧,我答應你。」

姚廣孝釋然了,他曾親眼看見在自己的陰謀策劃之下,無數人死於非命,從方孝孺到黃子澄,凌遲、滅族,這些無比殘忍的罪行就發生在自己面前,他曾勸阻過,卻無能為力。雖然這些人並非直接死在自己手上,但他確實是這一切的始作俑者。

雖然他不是善男信女,但他也不是泯滅人性的惡魔。殘酷的政治鬥爭和親人朋友的離去讓他開始反思自己的行為,很多人因為他而死去,他卻背負著罪惡活了下來。

所以在他生命的最後時刻,他提出了這個要求。

不是為了救贖溥洽,而是為了救贖他自己的靈魂。

精神上得到解脫的姚廣孝最終也得到了肉體的解脫,三月十八日,姚廣孝病死於北京慶壽寺,年八十四。

這位永樂年間最偉大的陰謀家終於含笑離開了人世,他付出了很多,卻似乎並沒有得到什麼,他的前半生努力實踐著自己的抱負,後半生卻背負著罪惡感孤獨地生活著。

無論如何,對於他而言,一切都已結束。

朱棣遵守了他的諾言,放出了溥洽,不是因為仁慈,而是出於對老朋友的承諾。

皇位奪下來了,首都遷過去了,大典修完了,南洋逛遍了,安南平定了,瓦剌韃靼沒戲唱了。

現在唯一的老朋友也走了。

這場戲演到現在,也差不多了,當年三十一歲的青年朱棣起兵造反,最終奪得天下,之後他又開始了自己的統治,創造了屬於他的時代。

在這漫長而短暫的幾十年中,該做的事情他做了,不該做的事情他也做了。但綜合來看,他確實是一位歷史上少有的雄才大略的皇帝。

上面列出的那些政績里的任何一條都很難做到、做好,但他卻用短短十幾年的時間就全部完成了。

做皇帝做到他這個份上,實在不容易啊。

按說有如此功績,朱棣也應該心滿意足了,但其實不然,在他坐在皇位上的每一個白天,睡在寢宮裡的每一個夜晚,有一件事情總是纏繞在他的心頭,如噩夢般揮之不去,斬之不絕。

是的,雄才大略的朱棣在他執政的每一個日日夜夜都挂念著這件事,恐懼著這件事。

朱允炆,你到底是死是活,現在何方?!

朱棣,不用再等多久了,你很快就會知道答案。

永樂二十年(1422),欠收拾的阿魯台又開始鬧事,他率軍大舉進攻明朝邊境,其本意只是小打小鬧,想干一票搶劫而已,估計明朝也不會把他怎麼樣,這一套理論用在別人身上有可能行得通,但可惜的是,他的對手是從不妥協的朱棣。

朱棣聽說這個十二年前被打服的小弟又不服了,也不多說,雖已年屆花甲(當時五十五歲),好勇鬥狠的個性卻從未減退。

不服就打到你服為止!

同年三月,朱棣又一次親征,大軍浩浩蕩蕩向韃靼進發,一路上都沒有遇到什麼像樣的抵抗,到了七月,大軍抵達沙琿原(地名),接近了阿魯台的老巢。

阿魯台實行不抵抗政策,是否有什麼後著呢?

答案是沒有。

阿魯台不抵抗的原因很簡單,他沒有能力抵抗。

這位當年曾立志於恢復蒙古帝國的人已經蛻變成了一個小毛賊,只能搶搶劫,鬧鬧事,他沒有退敵的辦法,唯一的應對就是帶著老婆孩子跑路。

蕩平了阿魯台的老巢後,朱棣準備班師回朝,由於當時兀良哈三衛與阿魯台已經互相勾結,所以朱棣決定回去的路上順便教訓一下這個當年的下屬。

他命令部隊向西開進,並說道:「兀良哈知道我軍前來,必然向西撤退,在那裡等著他們就是了。」

部下們面面相覷,人家往哪邊撤退,你是怎麼知道的?

可是皇帝說話,自然要聽,大軍隨即向西邊轉移,八月到達齊拉爾河,正好遇到了兀良哈的軍隊及部落。

兀良哈十分驚慌,朱棣卻十分興奮,按照現在的退休制度,他已經到了退休年齡,雖然按照級別劃定,他應該是廳級以上幹部,估計還能幹很長時間,但中國歷史上,皇帝到了他這個年紀,還親自拿刀砍人的實在是少之又少。

值此遇敵之時,他橫刀立馬,以五十五歲之高齡再次帶領騎兵親自沖入敵陣,大破兀良哈(斬首數百級,余皆走散)。

此後他又率軍追擊,一舉掃平了兀良哈的巢穴,這才心滿意足地回了家。

從朱棣的種種行為經歷來看,他是一個熱愛戰爭陶醉於戰爭的人,是一個天生的戰士。

上天並沒有虧待這位喜歡打仗,熱愛戰爭的皇帝,僅僅一年之後,他又一次親征韃靼,不過這次出征的緣由卻十分奇特,很明顯是沒事找事。

永樂二十一年(1423)七月,邊關將領報告阿魯台有可能(注意此處)會進攻邊界,本來這不過是一份普通的邊關報告,朱棣卻二話不說,馬上準備親征。

人家都說了,只是可能而已,而且邊關既然能夠收到情報,必然有準備,何需皇帝陛下親自出馬?

就算阿魯台真的想要襲擊邊界,估計他也會說:「我還沒動手呢,就算打也是小打,你幹嘛搞這麼大陣勢?」

其實朱棣的動機十分簡單:

實話說了吧,就是想打你,你能怎麼樣?

看來先發制人的政策絕非今日某大國首先發明的,這是歷史上所有的強者通用的法則。

同年八月,朱棣第四次親征,千里之外的阿魯台得到消息後,馬上就開始收拾東西,準備溜號。他已經習慣了扮演逃亡者,並掌握了這一角色的行動規律和行為準則——你來我就跑,安全第一。

這是一次不成功的遠征,由於阿魯台逃得十分徹底,朱棣什麼也沒有打著,只好班師回朝。

雖然此次遠征並無收穫,朱棣卻在遠征途中獲得了一件意想不到的禮物,一件對他而言價值連城的禮物。

這件禮物就是他已苦苦尋覓二十年的答案。

【最後的答案】

胡濙終於回來了。

十六年前,他接受了秘密的使命,獨自出行兩湖江浙,探訪大小寺廟,只為了尋找朱允炆的行蹤,十年之間費盡心力,卻毫無收穫。

胡濙十分清楚,朱棣絕對不是一個可以商量的人,自他接受這個任務起,自己的命運就只剩下了兩種結局,要麼找到朱允炆,要麼繼續尋找,直到自己死去,另一個人來接替他。

沒有同伴,沒有朋友,不能傾訴也無法傾訴,胡濙就這樣苦苦尋找了十幾年,這期間他沒有回過家,連母親去世他也無法回家探望,因為在使命完成之前,他沒有回家的權力。

朱棣也並不是刻薄的人,他深知這項工作的辛苦,永樂十四年(1414),他終於召胡濙回來,並任命他為禮部左侍郎,從小小的給事中一下子提拔為禮部的第二把手,胡濙成為了眾人羨慕的對象,但只有朱棣和胡濙本人才知道,這一切不過是對胡濙從事的秘密工作的報答。

歷時十年,胡濙沒有能夠找到朱允炆,他只得回到朝廷做他的官。

這個人真的還存在嗎?或許這一輩子也找不到他了吧。

三年後的一次任命打破了胡濙的幻想。

永樂十七年(1419),朱棣再次命令胡濙出巡江浙一帶,這次任命看似普普通通,實際上是另一次尋找的開始。我們有理由相信,這次朱棣是獲得了準確的情報,朱允炆就在這一帶!

一定要找到他!

然而胡濙這一去又是幾年毫無音信,這下子連朱棣也幾乎喪失了信心。

胡濙一直在找,朱棣一直在等,二十年過去了,兩個青年人的約定變成了老年人的約定,朱棣的身體也是一天不如一天,恐怕等不了多久了,但約定還在繼續,也必須繼續下去。

就在看上去朱允炆即將被劃入永遠失蹤人口時,事情出現了意想不到的轉機。

這個懸疑長達二十年的問題終於得到了解答,在一個神秘的夜裡。

永樂二十一年(1423)的一個深夜,遠征途中的朱棣正在他的行在內睡覺(帝已就寐),忽然內侍前來通報,說有人前來進見。

被吵醒了的朱棣很不高興,這也是人之常情,即使普通人也不願意在熟睡之際被人從美夢中驚醒,但當內侍說出前來進見的人的名字時,朱棣如同觸電一般地立刻睡意全消,他命令馬上召見此人。而這個深夜前來吵醒朱棣的人正是胡濙。( 聞濙至,急起召入)

朱棣的心中充滿了興奮、期待、和恐懼,他十分清楚,如果沒有他的命令,胡濙是絕不可能私自回來的。而此刻胡濙不經請示,深夜到訪必然只有一個原因——他找到了那個人。

胡濙見到了朱棣,告訴了他自己所知道的一切,兩人交談了很長時間。(悉以所聞對,漏下四鼓乃出……至是疑始釋)

相信很多人都會問,他們到底談了些什麼,這個懸疑二十年的謎團的謎底到底是什麼?

我必須飽含悲痛地告訴大家,我也不知道。

坦率地說,現在說出這句話,我也很慚愧,胡濙最終沒有忽悠朱棣,他雖然讓朱棣等了十六年,但確實帶給了他答案。

而從我講這個謎團開始,到現在謎團結束,中間穿插了無數歷史事件,也已經過去了很長時間,但我最終還是不能給大家一個肯定的答案。

說實話,這似乎也不能怪我,之前已經說過,此文是採集多種史料經過本人自己的分析辨別寫成,雖然也採用過一些明清筆記雜談之類的記載,但主要依據的還是明實錄、明史等正史資料。

我這人膽子並不算小,但如此重大的歷史懸疑問題,也實在不敢亂編,史料上沒有,我自然也不能寫有。不過大家也不用失望,因為我雖然不能給出結論,卻能夠推理出一個結論。

要知道,史料是死的,人卻是活的,歷史學家的職責之一就是從過往的死文字中發現活的秘密。

下面我們就開始這段推理,力爭發現歷史背後隱藏的真相,在這段推理過程中,我們將得到三個推論:

首先,從上面的這段記載我們可以知道,胡濙的使命確實是尋找建文帝,而朱棣在深夜被吵醒還如此興奮,其原因我們也已經分析過了,除非已經完成使命,胡濙是絕對沒有膽子敢擅離職守的。

由此我們得到推論1:胡濙完成了他的使命,帶來了建文帝的消息。

接下來是最重要的部分,也是爭議最多的部分,胡濙到底對朱棣說了什麼?

這似乎是個死無對證的問題,但其實只要在推論1 的基礎上抓住蛛絲馬跡進行一些推理辨別,我們就可以知道在那個夜晚兩人交談的內容。

胡濙深夜到訪,會對朱棣說些什麼呢?有以下幾種可能:

A:我沒有找到建文帝,也沒有他的消息,這麼晚跑來吵醒你是想逗你玩的。

結論:不可能。

原因:朱棣不會把如此重要的工作交給一個精神不正常的人。

B:我找到了建文帝的下落,但他已經死了。

結論:可能性較小。

原因:雖然本人當時並不在場,我卻可以推定胡濙告訴朱棣的應該不是這句話,因為在史書中有一句極為關鍵的話可以證明我的推論:

「悉以所聞對,漏下四鼓乃出」。

看到了嗎,「漏下四鼓乃出」!如果說一個人已經死掉,就算你是驗屍的,無論如何也不可能講這麼長時間,胡濙為人沉穩寡言,身負絕密使命,絕對不是一個喜歡說廢話的人,所以我們可以推定,他告訴朱棣的應該不是這些。

我們就此得出最後的結論C。

C:我找到了建文帝,並和他交談過。

結論:很有可能。

原因:以上兩推論皆不對,此為所剩可能性最大的結論。

就這樣,我們結合史料用排除法得到了第二個推論。

推論2:胡濙找到了建文帝,並和他交談過。

結合推論1 和推論2,我們最終來到了這個謎團的終點——建文帝對胡濙說過些什麼?

這看上去似乎是我們絕對不可能知道的,連胡濙對朱棣說了些什麼我們都無法肯定,怎麼能夠了解到建文帝對胡濙說過什麼話呢?

其實只要細細分析,就會發現,我們是可以知道的。

因為建文帝對胡濙說過的話,必然就是胡濙和朱棣的談話內容!

胡濙不是吃飽了沒事幹四處找人聊天的那種官員,他肩負重要使命,且必須完成,當他找到建文帝並與之交談後,一定會把所有的談話內容告訴朱棣,因為這正是他任務中的最重要部分。所以我們可以肯定,在那個神秘夜晚胡濙告訴朱棣的,正是建文帝告訴胡濙的。

現在我們已經清楚,只要知道了胡濙和建文帝的談話內容,就能了解胡濙和朱棣的談話內容,那麼胡濙和建文帝到底談了些什麼呢?

可以肯定的是,他們不會談論天氣好壞,物價高低等問題,當年的臣子胡濙除了向建文帝行禮敘舊外,其談話必然只有一個主題——你的打算。

陛下,你還活著,那你到底想怎麼樣呢?

我們有理由相信,朱允炆給了胡濙一個答案。

而在那個神秘的夜裡,胡濙告訴朱棣的也正是這個答案。

建文帝的答案到底是什麼,這看上去也是我們不可能知道的秘密。

然而事實上,我們是可以了解這個秘密的,因為這個秘密的答案正是我們的第三個推論。

解開秘密的鑰匙仍然在史料中——「至是疑始釋」。

解脫了,徹底解脫了,二十年的疑問、憂慮、期待、愧疚、恐懼,在那個夜晚之後,全部煙消雲散。

需要說明的是,我們同時可以推定胡濙與朱棣談話之時,建文帝應該還活著。

因為胡濙是一個文臣,之後他還因為在此事上立下大功,被任命為尚書,並成為了後來的明宣宗託孤五大臣之一,在尋訪過程中,為了保密,他一直是單人作業,像他這樣的一個人,是干不出殺人滅口的事情的。而他深夜探訪朱棣,也充分說明了在此之前,他並沒有向朱棣通報過建文帝的消息。

當然,在談話之後,朱棣會不會派人去斬一下草,除一下根,那也是很難說的。

不過我願意相信,朱棣沒有這樣做,在我看來,他並不是一個滅絕人性的人,他的殘忍行為只是為了保證自己的皇位,如今二十多年過去了,他也變成了一個老人,並且得到了那個答案,他也應該罷手了。

推論3:答案。

「二十年過去了,我也不想再爭了,安心做你的皇帝吧,我只想一個人繼續活下去。」

我相信,這就是最後的答案,因為只有這樣的答案才能平息這場二十多年的紛爭,才能徹底解脫這兩個人的恐懼。

坐在皇位上的那個,解脫的是精神,藏身民間的那個,解脫的是肉體。

我不會再和你爭了,做一個好皇帝吧。

我不會再尋找你了,當一個老百姓,平靜地活下去吧。

這場叔侄之爭終於划上了句號。為了權力,這對親人彼此之間從猜忌到仇恨,再到兵刃相見,骨肉互殘,最終叔叔打敗了侄子,搶得了皇位。

但事情並未就此結束,登上皇位的人雖然大權在握,卻時刻提心弔膽,唯恐自己在某一天夜裡醒來,會像上一個失敗者那樣失去自己剛剛得到的東西。

因為一無所有並不可怕,可怕的是得到後再失去。

被趕下去的那個人更慘,他必須拋棄榮華富貴的生活,藏身民間,從此不問世事,還要躲避當權者的追尋,唯有隱姓埋名,只求繼續活下去。

這種殘酷的心靈和肉體上的煎熬整整持續了二十年,六千多個日日夜夜的折磨,足以讓任何一個人發瘋。

得到了權力,似乎就得到了一切,但其實很多人並不明白,在權力遊戲中,你沒有休息的機會,一旦參加進來,就必須一直玩下去,直到你失敗或是死亡。

得到了很多,但失去的更多。

這就是他們必須付出的代價,無論是成功者,還是失敗者。

走上了這條路,就不能再回頭。

【死於征途的宿命】

無論如何,朱棣終於得到了解脫,雖然來得遲了一點,但畢竟還是來了,至少他不會將這個疑問帶進棺材。

也算是老天開眼吧,因為如果這個答案來得再晚一兩年,朱棣也只能帶著遺憾去見他父親了,不過現在他終於可以心無旁顧的過幾天舒服日子了。

朱棣的精神得到了解放,這之後的日子對他而言應該是放鬆而愉快的,但這恐怕也是上天對他最後的恩賜了,因為死神已經悄悄逼近了他。

永樂二十二年(1424)元月,阿魯台又開始重操舊業,在明朝邊界沿路搶劫,侵擾大同等地,此時朱棣的身體已經大不如前,但為了徹底解決問題,他還是十分勉強地騎上了戰馬,第五次率領大軍出征。

就算不為自己著想,也要為兒子著想,幫他把對頭收拾乾淨,將來才好安心做皇帝,就算留不下多少遺產,也給你留個太平日子吧。

古往今來的父愛,大抵都是如此。

朱棣與往常一樣,挑選了幾個大臣與他一同出發遠征,而在他挑選的人中,有一個會在不久之後發揮極為重要的作用。

這個人就是楊榮。

六月,大軍出發到達達蘭納木爾河,這裡就是原先阿魯台出沒之地,然而此刻已經是人去樓空。搶劫慣犯阿魯台早已收拾好包袱,逃之夭夭了。

經過反覆搜尋,仍然不見阿魯台的身影,朱棣的身體卻是一天不如一天,大臣們發生了爭論:

張輔表示,願意自己領取一個月的糧食,率領軍隊深入大漠,一定要把阿魯台抓回來。

楊榮表示,大軍已經到此,如果繼續呆下去,糧草必然無法充足供應,必須儘早班師。

朱棣木然地聽完他們的爭論,下達了命令:

班師。

他也已經厭倦了,從少年時起跟隨名將遠征,到青年時靖難造反,再到成年時遠出蒙古,橫掃大漠。打了幾十年的仗,殺了無數的人,馳騁疆場的生活固然讓人意氣風發,卻也使人疲憊不堪。

還是回家吧。

七月,大軍到達翠微崗,周身患病的朱棣召見了楊榮,君臣二人之間進行了最後一次談話。

朱棣說道:「太子經過這麼多年磨練,政務已經十分熟悉,我回去後會將大權交給他,我自己就安度晚年,過幾天平安日子吧。」

楊榮心中大喜,卻並不表露,他回應道:「太子殿下忠厚仁義,一定不會辜負陛下的期望。」

重病纏身的朱棣笑了笑,他奪得了江山,也守住了江山,現在兒子已經很能幹了,大明帝國必將在他的手中變得更加強大,自己也終於能夠安享太平了。

但朱棣想不到的是,他已經回不了家了。

可能上天也學習了朱棣這種凡事做絕的作風,他註定要讓這個喜愛戰爭和打仗的皇帝在征途中結束他的一生。

大軍到達榆木川後,朱棣那原本強撐著的身體終於支持不住,于軍營中病逝,年六十五。

六十五年前,在戰火硝煙中誕生的那個嬰孩,經歷了無數風波,終於在征途中找到了自己的歸宿,獲得了永久的安寧。

在我看來,在遠征途中死去,實在是他最佳的落幕方式,這位傳奇帝王就此結束了他的一生。

這似乎也是一種宿命,生於戰火,死於征途的宿命。

按照以往的習慣,應該給這位皇帝寫一個整體的評價,其實對這位傳奇帝王的評價,在以往的明史資料中有很多版本,而我認為最為出色的當屬明史的評論。

雖然明史有很多錯漏和問題,但至少在對朱棣的評價上,在我看來,史料中無出其右者,我之前很少引用古文,最多只是引用隻言片語,用來說明出處,但此段文字實在是神來之筆,在下本欲自己動筆寫評,奈何實在不敢班門弄斧,故引用如下:

〖贊:

「文皇少長習兵,據幽燕形勝之地,乘建文孱弱,長驅內向,奄有四海。即位以後,躬行節儉,水旱朝告夕振,無有壅蔽。知人善任,表裡洞達,雄武之略,同符高祖。六師屢出,漠北塵清。至其季年,威德遐被,四方賓服,明命而入貢者殆三十國。幅隕之廣,遠邁漢唐!成功駿烈,卓乎盛矣!然而革除之際,倒行逆施,慚德亦曷可掩哉!」〗

幅隕之廣,遠邁漢唐!成功駿烈,卓乎盛矣!

得評如此,足當含笑九泉!

他不是一個好人,卻是一個不折不扣的好皇帝。

【深夜的密謀】

朱棣結束了他傳奇性的一生,終於故去了,死人沒有了煩惱,也不用再顧慮權力、金錢、前途之類的東西,但活人卻是要考慮這些的。

在朱棣死去後的那片哀怨愁雲下,卻隱藏著一股潛流。不同的利益集團正在加緊行動的步伐,他們爭奪的就是朱棣留下的最有價值的遺產——皇位。

早在朱棣出發遠征之時,他的好兒子朱高煦就已經預見到,自己的這位父親可能很快就要走人了,他加緊了籌劃,派出自己的兒子朱瞻圻潛伏在京城,並用快馬傳遞消息,一晚上甚至會有七八批人往來通報,在沒有電話的當年,也真是苦了那些報信的。

朱高煦做夢都想要皇位,但他十分清楚,必須確認自己的父親搶救無效死亡後,才能動手,要是情況沒摸准,自己就起兵,結果老爹來個詐屍或是借屍還魂,來到自己面前:「小子,想學你爹造反啊!」

不用打,自己就敗局已定。

在造反專家朱棣面前,朱高煦的道行還太淺。

所以他耐心地等待著,等待著那個消息的到來。

朱棣的內侍馬雲是個並不起眼的人,平日看上去不偏不倚,然而此時,他也亮出了自己的立場,朱棣死後,他以內侍身份深夜召集兩個人開會,這兩個人分別是楊榮和金幼孜。

他們三人經過密謀,做出了這樣的決定,暫不發喪,每日按時給皇帝送膳食,以掩人耳目,並嚴格控制消息,禁止軍營中人擅自外出報信。

可能有人會問,皇帝死後,由於尚遠征在外,密不發喪不是通常的安排嗎,為什麼會說是密謀呢?

因為這看似尋常的安排實際上暗藏玄機,在朱棣死前,他召見的顧命大臣並不是這兩個人,而是張輔!

朱棣臨死前召見張輔,並傳達了傳位太子的旨意,這似乎並沒有什麼讓人擔心的,但問題就在於張輔這個人。

張輔是張玉的兒子,而張玉和邱福與朱高煦的關係十分緊密,他們都是靖難時候的戰友,在立儲問題上,靖難派是支持朱高煦的。

馬雲召集楊榮、金幼孜兩人密謀做出如此重大之決定,竟然沒有張輔在場,實在是十分之不尋常。很明顯,他們是有所防備的。

事實證明,他們的擔心並非沒有道理,因為就在一年後,朱高煦起兵造反的前夜,派人去京城尋找的那個內應,正是張輔。

在封鎖消息之後,楊榮被賦予了最為重要的使命——回京向太子報喪,並籌備太子繼位事宜,這位潛伏多年的太子黨秘密成員終於有了用武之地,他日夜兼程,終於將遺命及時送到了太子手中。

朱高煦從頭到尾都被蒙在鼓裡,等到他知道消息的時候,太子已經做好了各項準備,登基即位了。

朱高煦先生,你又沒有猜對,吸取教訓,下回再來,你還有一次機會。

下一章:第2部:萬國來朝 第十一章 朱高熾的勇氣和疑團

上一章:第2部:萬國來朝 第九章 生死相搏

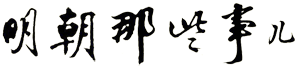

又一次看著這一張

當看到你也不知道那幾個字的時候,眼淚就下來了

我還會回來的!

咳,江山如此多嬌,引無數英雄競折腰!

朱棣的年齡前後矛盾.造反時到底多少歲?如果31歲.死的時候怎麼可能65歲.永樂二十年怎麼可能55歲.

失誤還是難免的,何況又是這種長篇歷史性小說

據考證朱允炆出逃後再福建寧德一帶活動。

朱棣31歲開始造反,造了4年才成功,所以永樂二十年55歲

矛盾嘞

年號是從登基之日算起

朱棣後兩次親征的目的其實十分明顯,就是要把這個不安分的傢伙抓住殺了。此人鬧了他幾十年了,他早已失去了耐性。阿魯台明顯也知道這一點,所以一聽說朱棣出兵就連忙跑得遠遠的,他不能再象以前那樣在朱棣手下吃敗仗,試都不能試一下,朱棣肯定會要他的命。

這裡肯定有錯誤,永樂二十年出征阿魯台轉戰兀良哈三衛時說是五十五,永樂二十二年崩的時候怎麼可能是六十五,所以這個五十五肯定有問題,反正就是不對啦。

1樓,沒注意嗎?成祖要找的是印,皇帝印啊,要不鄭和西洋是沒必要下的,蒙古也沒必要打的

當時明月有一小問題(寫得太好啦),朱棣當是要找的是皇帝信印,不是什麼建文。這點很關鍵,也很重要……

同意樓上觀點。明成祖一直沒有皇帝信印。所以,胡瀅找到建文後,建文送一個大禮給他:皇帝信印.成祖才會放心,一切釋然。

朱棣要的是心安 信印沒有不告訴你 造個假忽悠天下人 你不信這是真的 進我皇宮來看 砍了你丫的 造這假信印的也得殺 這就是朱棣

建文啊 給爺爺樂呵樂呵告訴你啊當上皇帝要削藩 不殺老四逼老四造反 這就是歷練 誰贏了 誰就能做英明君主

作者

朱棣之後,再無朱棣!!!!

朱棣得到了什麼?

皇位?不,他得到的是幾十年不眠不休辛辛苦苦的日日夜夜。

姚廣孝得到了什麼?

實現了自己心中的抱負,大權在握,衣錦還鄉?

不,只是背負著罪惡感孤獨痛苦的活著。

就為了這些,值得嗎?

我認為,並不值。

這對於一個人的人生來說,並不值。但是對於整個明朝乃至中國來說,卻是值得的。

所以,讓我們記住這兩個人吧,永樂大帝朱棣一位千古明君跟 黑衣宰相 姚廣孝,那個年代最傑出的陰謀家。

他們可能不是一個好人,但卻是一個偉大的人,因為他們創造了一個偉大的政權。一個偉大的國家。

好一段神來之筆

我看了看,我覺得建文帝的事還有一種答案。就是胡濙找到建文帝了以後,建文帝自殺了。

朱棣指示胡濙去找建文帝,肯定告訴他了找到以後的處理方式。若不是讓胡濙殺了建文帝,就是把他活著帶回來,否則的話,以朱棣的性格,是不可能安心的,而建文帝應該也不會響應他叔叔的提議重新回到朝中。在二十多年前火燒皇宮的時候,他本就該死了。這次被胡濙找到,那就是命數已盡。何況已經偷生這麼多年,支持自己的人也都已經不在了,與其回到朝中成為囚犯,不如自殺以示氣節。

這也是最能讓朱棣放心的答案,因為他出兵的理由不充分,朱允炆要是回來他更麻煩。只有建文帝自殺,兩人才能都得以解脫。

回首歷史洪流,似乎訴說著一個皇帝就能夠決定著一個國家的興盛與衰敗….

朱棣1360年生,靖難開始在1399年,應該是40歲(虛歲),1402年登基,1422年不是55歲,應該是63歲(虛歲),1424年駕崩65歲沒錯,前面年齡有誤

幅隕之廣,遠邁漢唐!成功駿烈,卓乎盛矣!寫的真好啊!

朕才是大漢天子。。。。。。。。。。

無漢唐之和親,無兩宋之歲幣,天子御國門,君主死社稷!

朱棣得到了什麼?

皇位?不,他得到的是幾十年不眠不休辛辛苦苦的日日夜夜。

姚廣孝得到了什麼?

實現了自己心中的抱負,大權在握,衣錦還鄉?

不,只是背負著罪惡感孤獨痛苦的活著。

就為了這些,值得嗎?

我認為,並不值。

這對於一個人的人生來說,並不值。但是對於整個明朝乃至中國來說,卻是值得的。

所以,讓我們記住這兩個人吧,永樂大帝朱棣一位千古明君跟 黑衣宰相 姚廣孝,那個年代最傑出的陰謀家。

他們可能不是一個好人,但卻是一個偉大的人,因為他們創造了一個偉大的政權。一個偉大的國家。

秘密永遠是秘密!

這,,,二十年,應該是有七千多天的

朱棣和姚廣孝的人生是神話,是傳說,是動人的故事,是傳奇,是一副動人的畫卷。

我去了……(飄過……)

還有一種說法,建文帝逃到波斯,最後去了法國。大家可以百度一下,里貝里就知道了。這也不是沒有可能的哦。

姚廣孝真是傳奇。看他人生我渾身起雞皮疙瘩.

誰是皇帝並不重要,重要的是貢獻如何。PS 同意樓上的

朱棣當皇帝的時候,膽戰心驚的,真辛苦

朱棣的雄才偉略

皇位奪下來了,首都遷過去了,大典修完了,南洋逛遍了,安南平定了,瓦剌韃靼沒戲唱了

何必西天萬里遙

朱棣聽說這個十二年前被打服的小弟又不服了,也不多說,雖已年屆花甲(當時五十五歲),好勇鬥狠的個性卻從未減退。

不服就打到你服為止!

從朱棣的種種行為經歷來看,他是一個熱愛戰爭陶醉於戰爭的人,是一個天生的戰士。

其實朱棣的動機十分簡單:

實話說了吧,就是想打你,你能怎麼樣?

看來先發制人的政策絕非今日某大國首先發明的,這是歷史上所有的強者通用的法則。

坐在皇位上的那個,解脫的是精神,藏身民間的那個,解脫的是肉體。

馳騁疆場的生活固然讓人意氣風發,卻也使人疲憊不堪。

這似乎也是一種宿命,生於戰火,死於征途的宿命。

不全面,朱棣殺三千宮女沒寫?

這段對於朱棣與胡濙談話內容的描寫是最大的敗筆,故弄玄虛,好象自己看破一切似的嘮叨半天,以為自己是誰呢,文筆之差,還意圖吊讀者胃口,實在是噁心致極!

上一樓的仁兄說的不對。

建文帝最後怎麼樣了

哈哈,現在的很多書,都只適合聽了。

要欣賞文筆的,最好選擇五十年代之前的書。

讀現在的書純作為消遣。

父母已經去世,他最親的親人就是他的姐姐,他興沖沖地趕去姐姐家,希望自己的親人能夠分享自己的榮耀,但他的姐姐卻對他閉而不見(姊不納),無奈之下,他只好去見青年時候的好友王賓,可是王賓也不願意見他(賓亦不見)–說明什麼問題?姐姐與朋友都清高?應該不對。我想只能說明一個問題,明朝當官,尤其是當皇帝身邊的大官,那確實是一個高風險的職業。哈哈,笑談。

這幾天在聽《明朝那些事兒》,感覺作者太精明了。就這樣也能寫長篇–找些正統的史書志傳,看些民間的歷史軼事傳說,加上自己一點豐富的歷史想像,再添些調侃忽悠,哈哈,就真能整出點還像模像樣又有趣的東西。

建文啊 給爺爺樂呵樂呵告訴你啊當上皇帝要削藩 不殺老四逼老四造反 這就是歷練 誰贏了 誰就能做英明君主

——————————

這句話說的很贊,皇位就是一場賭注,對於建文來說,藩王強大,危及皇權不削不行;對於朱棣來說,燕北重地,不反不行,不反則亡。所以從一開始建文登基的那一刻起,叔侄二人就必要掙個你死我活。權利,往往只有一個贏家。

江山交到一個軟弱且政治不合格的朱允炆手上不是葬送了

江山交到一個軟弱且政治不合格的朱允炆手上不是葬送了

江山交到一個軟弱且政治不合格的朱允炆手上不是葬送了。還不如讓叔叔搶走

香故 說道:

朱棣得到了什麼?

皇位?不,他得到的是幾十年不眠不休辛辛苦苦的日日夜夜。

姚廣孝得到了什麼?

實現了自己心中的抱負,大權在握,衣錦還鄉?

不,只是背負著罪惡感孤獨痛苦的活著。

就為了這些,值得嗎?

我認為,並不值。

這對於一個人的人生來說,並不值。但是對於整個明朝乃至中國來說,卻是值得的。

所以,讓我們記住這兩個人吧,永樂大帝朱棣一位千古明君跟 黑衣宰相 姚廣孝,那個年代最傑出的陰謀家。

他們可能不是一個好人,但卻是一個偉大的人,因為他們創造了一個偉大的政權。一個偉大的國家。

抄襲

「無漢唐之和親,無兩宋之歲幣,天子御國門,君主死社稷!」狀哉!但之後呢?美國華盛頓之後有林肯、杜魯門等直至現在稱霸全球,期間只有一次較大的內戰。而中國朱棣之後呢?直至毛祖才民族獨立,希望祖勝而後衰的封建怪圈不要再套上歷經磨難的中華民族頭上!希望中華民族的精英們能找到更好的道路!

朱棣得到了什麼?

皇位?不,他得到的是幾十年不眠不休辛辛苦苦的日日夜夜。

姚廣孝得到了什麼?

實現了自己心中的抱負,大權在握,衣錦還鄉?

不,只是背負著罪惡感孤獨痛苦的活著。

就為了這些,值得嗎?

我認為,並不值。

這對於一個人的人生來說,並不值。但是對於整個明朝乃至中國來說,卻是值得的。

所以,讓我們記住這兩個人吧,永樂大帝朱棣一位千古明君跟 黑衣宰相 姚廣孝,那個年代最傑出的陰謀家。

他們可能不是一個好人,但卻是一個偉大的人,因為他們創造了一個偉大的政權。一個偉大的國家。

我要搞死阿魯台

姚廣孝一生只為了造反而造反,只為實現自己的宏韜偉略!

巨星隕落了

永樂大帝的謝幕真是讓我看的眼淚都出來了。。。

爺爺媽媽們,過年好,我是你們的孫子,我得了痔瘡癌,活不久了,我想告訴你們,釣魚島是中國的!

姚廣孝請朱棣釋放溥洽,並不完全是「釋放溥洽」這麼簡單,他也是在勸朱棣放棄尋找朱允炆,或者停止在這件事上再殺人,可以想見朱棣這種殺人不眨眼的皇帝在這件事上殺了多少人。姚廣孝沒能阻止朱棣殺方孝孺、黃子澄,看來是一直內疚於心,他不能阻止朱棣大屠,能救一個算一個。

朱棣殺三千宮女的事,基本上可以屬於瞎掰。朱棣是殺人不眨眼,緣於他生於戰火的人生,但他不是嗜殺瞎殺,他對迎合他的人還是很好的,可以參考姚廣孝、早期的解縉,另外參考他處理安南的事情,他也不是個不問青紅皂白就亂殺人的人,而且他也沒有大屠功臣的習慣,幫他打天下的功臣活的時間都很久,有很多還成了三代老臣。所以所謂的殺三千宮女,都是民間傳說,妖魔化朱棣的。再說據考證,明清宮裡的宮女也就三千人左右,一口氣全殺了,哪來那麼多人補充?

建文帝沒自殺,在明英宗時期回到了北京宮內,安度晚年。

建文帝只是穿越到了現代而已

老朱六,四豬更六

我就想知道朱棣靖難時北元幹嘛去了

北元被朱元璋打的沒兵了。

wow!

wow!

靈飛經

一生馳騁疆場,威名遠播海外;

疑團終生困擾,至死方得解脫。

朱棣和朱元璋很像李淵和李世民,二代都是光芒萬丈,都是靠造反拿到本該屬於他們的皇位

感覺寫得越來越差了啊=-=

革命尚未成功同志仍需努力!!!

造反以及最後遠征的年齡錯了

阿魯台真是個神一樣的人物,揍不改啊!最後還把朱棣給搭進去了!

好

永樂二十年,朱棣第三次親征北漠,已經六十三歲了,書中怎麼說他五十五歲拿刀砍人,

永樂二十年,朱棣第三次親征北漠,已經六十三歲了,書中怎麼說他是五十五歲拿刀砍人

我不跟你爭了,做個好皇帝吧!

我就是未來清朝的朱三太子,我將來一定會當上皇帝,然後你又造反……

祈禱祈福許願

永樂二十年,朱棣第三次親征北漠,已經六十三歲了,書中怎麼說他五十五歲拿刀砍人

在我看來,什麼朱棣啊,朱高煦啊,雖貴為帝王之家,但也因這樣一個動蕩的社會,而冷漠,麻木了自己的心靈,似人命如草菅,殘害手足,也真是可悲。(至於最後誰是大贏家,嗯,還是因能力而決定的)

他造反的目的只是為了實現自己的抱負,抱負實現了,也就心滿意足了。此外,他還十分清楚自己的那位「朋友」朱棣根本不是什麼善類,他是絕對不會容忍一個知道他太多秘密,比他還聰明的人一直守在身邊的。

所以他隱藏了自己,只求平靜地生活下去。

1. 朱棣不是好人

2.朱棣是個好皇帝

得出;皇帝不是人

平定天下,遷都北京,修成大典,溝通南洋,威震四海,平定安南,打壓蒙古。

以上就是朱棣同志的主要政績史。在執政的前十幾年中,他不停地忙活,不停地工作,付出了許多心血,也獲得了許多成就,正是這些成就為他贏得了一代英主的名譽。

他做了歷史上很多皇帝都沒有做到的事情,但他並未感到絲毫疲憊,因為在朱棣的心目中,權力就是他工作的動力,手握權力的他就如同服用了興奮劑一樣,權力對他而言已經變成了一種毒品,一分一秒也離不開,任何人也無法奪走。

我是傻逼

我是弱智

我是婊子

我是禍害

我愛吃屎

我沒腦子

我 是 傻 逼

我 是 弱 智

我 是 婊 子

我 是 禍 害

我 愛 吃 屎

我 沒 腦 子

59是假的

我也覺得年齡有問題,姚比他小七歲,他去看姚時姚84歲,他當時應該77歲,為什麼後面又變小了

(⊙o⊙)…

31繼位又活22年

留下我的足跡

這種生活磨練著他的身體,卻也給他帶來了長壽,這位只比朱元璋小七歲的和尚居然一口氣活到了八十四歲,他要是再爭口氣,估計連朱棣都活不過他,有望打破張定邊的紀錄。

感謝作者