朱高煦一直不服氣。

這也很容易理解,他長得一表人才,相貌英俊,且有優秀的軍事才能,相比之下,自己的那個哥哥不但是個大胖子,還是個瘸子,連走路都要人扶,更別談騎馬了。

簡直就是個廢人。

可是,偏偏就是這樣的一個廢人,將來要做自己的主人!

誰讓人家生得早呢?

自己也不是沒有努力過,靖難的時候,拚老命為父親的江山搏殺,數次出生入死,卻總是被父親忽悠,雖得到了一句「勉之,世子多疾!」

的空話,卻從此就沒有了下文。

幹了那麼多的事,卻什麼回報都沒有,朱高煦很憤怒,後果很嚴重。

他恨朱高熾,更恨說話不算數的父親朱棣。

想做皇帝,只能靠自己了。

不擇手段、不論方法,一定要把皇位搶過來!

朱高煦不知道的是,他確實錯怪了自己的父親。

朱棣是明代厚黑學的專家,水平很高,說謊抵賴如同吃飯喝水一樣正常,但在選擇太子這件事情上,他卻並沒有騙人,他確實是想立朱高煦的。

父親總是喜歡像自己的兒子,朱高煦就很像自己,都很英武、都很擅長軍事、都很精明、也都很無賴。

朱高熾卻大不相同,這個兒子胖得像頭豬,臃腫不堪,小時候得病成了瘸子(可能是小兒麻痹症),走路都要人扶,簡直就是半個廢人。朱棣實在想不通,如此英明神武的自己,怎麼會有個這樣的兒子。

除了外貌,朱高熾在性格上也和朱棣截然相反,他是個老實人,品性溫和,雖然對父親十分尊重,但對其對待建文帝大臣的殘忍行為十分不滿,這樣的人自然也不會討朱棣的喜歡。

於是朱棣開始徵求群臣的意見,為換人做準備,他先問自己手下的武將,得到的答案幾乎是一致的——立朱高煦。

武將:戰友上台將來好辦事啊。

之後他又去問文臣,得到的答覆也很統一——立朱高熾。

文臣:自古君不立長,國家必有大亂。

一向精明的朱棣也沒了主意,便找來解縉,於是就有了前面所說的那場著名的談話。從此朱棣開始傾向於立朱高熾。

但在此之後,禁不住朱高煦一派大臣的遊說,朱棣又有些動搖,立太子一事也就擱置了下來,無數大臣反覆勸說,但朱棣就是不立太子,朱高熾派大臣十分明白,朱棣是想立朱高煦的。於是,朱高熾派第一幹將解縉開始了他的第二次心理戰。

不久之後,有大臣畫了一幅畫(極有可能是有人預先安排的),畫中一頭老虎帶著一群幼虎,作父子相親狀。朱棣也親來觀看,此時站在他身邊的解縉突然站了出來,拿起毛筆,不由分說地在畫上題了這樣一首詩:

〖虎為百獸尊,誰敢觸其怒。

惟有父子情,一步一回顧。〗

高!實在是高!

解縉的這首打油詩做得並不高明,卻很實用,所謂百獸尊不就是皇帝嗎,這首詩就是告訴朱棣,你是皇帝,天下歸你所有,但父子之情是無法替代也不應拋開的。朱高煦深受你的寵愛,但你也不應該忘記朱高熾和你的父子之情啊。

解縉的判斷沒有錯,朱棣停下了腳步,他被深深地打動了。

是啊,雖然朱高熾是半個廢人,雖然他不如朱高煦能幹,但他也是我的兒子,是我親自撫養長大的親生兒子啊!他沒有什麼顯赫的功績,但他一直都是一個忠厚老實的人,從沒有犯錯,不應該對他不公啊。

就在那一刻,朱棣做出了決定。

他命令,立刻召見朱高熾,並正式冊封他為太子(上感其意,立召太子歸,至是遂立之)。

從此朱高熾成為了太子,他終於放心了,支持他的太子黨大臣們也終於放心了。

這場奪位之爭似乎就要以朱高熾的勝利而告終,然而事實恰恰相反,這場爭鬥才剛開始。

【朱高煦的陰謀】

朱高熾被冊立為太子後,自然風光無限,而朱高煦卻禍不單行,不但皇位無望,還被分封到雲南。

當時的雲南十分落後,讓他去那裡無疑是一種發配,朱高煦自然不願意去,但這是皇帝的命令,總不能不執行吧,朱高煦經過仔細思考,終於想出了一個不去雲南的方法——耍賴。

他找到父親朱棣,不斷訴苦,說自己又沒有犯錯,憑什麼要去雲南,反覆勸說,賴著就是不走。朱棣被他纏得沒有辦法,加上他也確實比較喜歡這個兒子,便收回了命令,讓他跟隨自己去北方巡視邊界(當時尚未遷都)。

在跟隨朱棣巡邊時,朱高煦表現良好,深得朱棣歡心,高興之餘,朱棣便讓他自己決定去留之地。

朱高煦等的就是這個機會,他告訴朱棣,自己哪裡也不去,就留在京城(南京)。

朱棣同意了他的要求,從此,朱高煦便以京城為基地,開始謀劃針對朱高熾的陰謀。

他廣收朝中大臣為爪牙,四處打探消息,企圖抓住機會給太子以致命打擊。

朱高煦深通權術之道,他明白,要想打倒太子,必須先除去他身邊的人,而太子黨中最顯眼的解縉就成了他首要打擊的對象。在朱高煦的策划下,外加解縉本人不知收斂,永樂五年(1407),解縉被趕出京城,太子黨受到了沉重打擊。

朱高煦的第一次攻擊獲得了全勝。

但搞掉解縉不過是為下一次的進攻做準備,因為朱高煦的真正目標是被太子黨保護著的朱高熾。

經過周密策劃後,永樂十年(1412),朱高煦發動了第二次進攻。

朱高煦深知朝中文臣支持太子的很多,要想把文官集團一網打盡絕無可能,於是他另出奇招,花重金收買了朱棣身邊的很多近臣侍衛,並讓這些人不斷地說太子的壞話,而自永樂七年後,由於朱棣要外出征討蒙古,便經常安排太子監國(代理國家大事),在這種情況下,精於權術的朱高煦終於等到了一個最佳的進攻機會。

朱高煦聰明過人,他跟隨朱棣多年,深知自己的這位父親大人雖然十分精明且長於權謀詭計,卻有一個弱點——多疑。

而太子監國期間,正是他的這種弱點爆發的時刻,因為他多疑的根源就在於對權力的貪婪,雖然由於出征不得不將權力交給太子,但這是迫不得已的,朱高煦相信,所有關於太子急於登基,搶班奪權的傳聞都會在朱棣的心中引發一顆顆定時炸彈。

朱高煦的策略是正確的,他準確地擊中了要害,在身邊人的蠱惑下,不容權力有失的朱棣果然開始懷疑一向老實的太子的用心。

永樂十年(1412)九月,朱棣北巡迴京,對太子搞了一次突然襲擊,審查了其監國期間的各項工作,嚴厲訓斥了太子,並抓了一大批太子身邊的官員,更改了太子頒布的多項政令。

朱棣的這種沒事找事的找茬行為讓大臣們十分不滿,他們紛紛上書,其中言辭最激烈的是大理寺丞耿通,他直言太子沒有錯,不應該更改(太子事無大過誤,無可更也)。

但直言的耿通卻絕不會想到,他的這一舉動可正中朱棣下懷。

耿通算是個做官沒開竅的人,他根本不懂得朱棣這些行為背後的政治意義,欲加之罪,何患無辭!人家本來就是來找茬踢場子的,不過隨意找個借口,是直接奔著人來的,多說何益!

朱棣卻是一個借題發揮的老手,他由此得到了啟發,決定向耿通借一樣東西,以達到自己的目的。

這樣東西就是耿通的腦袋。

隨後,朱棣便煞費苦心地演了一出好戲。

他把文武百官集合到午門,用陰沉的眼光掃視著他們,怒斥耿通的罪行(好像也沒什麼罪行),最後斬釘截鐵地說道:像耿通這樣的人,一定要殺(必殺通無赦)!

如此殺氣騰騰,群臣無不膽寒,但大臣們並不知道,這場戲的高潮還沒有到。

耿通被處決後,朱棣集合大臣們開展思想教育,終於說出了他演這場戲最終的目的:

「太子犯錯,不過是小問題,耿通為太子說話,實際上是離間我們父子,這樣的行為絕對不能寬恕,所以我一定要殺了他(失出,細故耳……離間我父子,不可恕)!」

至此終於原形畢露。

耿通無非是說太子沒錯而已,怎麼扯得到離間父子關係上,這個帽子戴得實在不高明卻也說出了朱棣的真意:

朱高熾,老子還沒死呢,你老實點!

太子地位岌岌可危,太子黨被打下去一批,朱高熾本人經過這場打擊,也心灰意冷,既然讓自己監國,卻又不給幹事的權利,做事也不是,不做事也不是,這不是拿人開涮嗎?

在這關鍵時刻,一個大臣挺身而出,用他的智慧穩住了太子的地位。

這個人就是我們之前說過的楊士奇。

楊士奇雖然學問比不上解縉,他的腦袋可比解縉靈活得多,解縉雖然也參與政治鬥爭,卻實在太嫩,一點也不知道低調做官的原則。

本來就是個書生,卻硬要轉行去干政客,隔行如隔山,水平差的太遠。

楊士奇就大不相同了,此人我們介紹過,他不是科舉出身,其履歷也很複雜,先後干過老師、教育局小科員、逃犯(其間曾兼職教師)

等不同職業,社會背景複雜,特別是他在社會上混了二十多年,也算跑過江湖,黑道白道地痞混混估計也見過不少,按照今天的流動人口規定,他這個流動了二十年的人是絕對的盲流,估計還可以算是在道上混過的。

朝廷就是一個小社會,皇帝大臣們和地痞混混也沒有什麼區別,不過是吃得好點,穿得好點,人品更卑劣,鬥爭更加激烈點而已,在這裡楊士奇如魚得水,靈活運用他在社會上學來的本領,而他學得最好,也用得最好的就是:做官時一定要低調。

他雖然為太子繼位監國出了很多力,卻從不聲張,永樂七年(1409)七月,太子為感謝他一直以來的工作和努力,特別在京城鬧市區繁華地帶賜給他一座豪宅,換了別人,估計早就高高興興地去拿鑰匙準備入住,可楊士奇卻拒絕了。

他推辭了太子的好意,表示自己房子夠住,不需要這麼大的豪宅。

這個世界上沒有人會嫌房子多,楊士奇也不例外,他拒絕的原因其實很簡單,如果他拿了那棟房子,就會成為朱高煦的重點打擊目標,權衡利弊,他明智地拒絕了這筆橫財。

楊士奇雖然沒有接受太子的禮物,但他對太子的忠誠卻是旁人比不上的,應該說他成為太子黨並不完全是為了投機,很大程度上是因為他對太子的感情。

自永樂二年(1404)朱高熾被立為太子後,楊士奇就被任命為左中允(官名),做了太子的部下,朱高熾雖然其貌不揚,卻是個真正仁厚老實的人,經常勸阻父親的殘暴行為,弟弟朱高煦屢次向他挑釁,陰謀對付他,朱高熾卻一次又一次的容忍了下來,甚至數次還幫這個無賴弟弟說情。

這些事情給楊士奇留下了深刻的印象,他雖然歷經宦海,城府極深,兒時母親對他的教誨卻始終記在心頭,仗義執言已經成為了他性格中的一部分,雖然很多年過去了,他卻並沒有變,他還是當年的那個正氣在胸的楊士奇。

眼前的朱高熾雖然形象不好,身體不便,卻是一個能夠仁懷天下的人,他將來一定能成為一個好皇帝的,我相信自己的判斷。

秉持著這個信念,楊士奇與太子同甘共苦,攜手並肩,走過了二十年歷經坎坷的儲君歲月。

說來也實在讓人有些啼笑皆非,可能是由於楊士奇過於低調,連朱棣也以為楊士奇不是太子黨,把他當成了中間派,經常向他詢問太子的情況,而在永樂十年(1412)的風波之後,朱棣對太子也產生了懷疑,便向楊士奇詢問太子監國時表現如何。

這看上去是個很簡單的問題,實際上卻暗藏殺機。

城府極深的楊士奇聽到這句問話後,敏銳地感覺到了這一點,他立刻意識到,決定太子命運的關鍵時刻來到了。

他緊張地思索著問題的答案。

趁著楊士奇先生還在思考的時間,我們來看一下為什麼這個問題難以回答又十分關鍵。

如果回答太子十分積極,勤懇做事,和群眾(大臣)們打成一片,能獨立處理政事,威望很高的話,那太子一定完蛋了。

你爹還在呢,現在就拉攏大臣,獨立處事,想搶班奪權,讓老爹不得好死啊。

既然這個答案不行,那麼我們換一個答案:

太子平時積极參加娛樂活動,不理政事,疏遠大臣,有事情就交給下面去辦,沒有什麼威信。

這樣回答的話,太子的結局估計也是——完蛋。

這又是一個非常類似二十二條軍規的矛盾邏輯。

太子的悲哀也就在此,無數太子就是這樣被自己的父親玩殘的,自古以來,一把手和二把手的關係始終是處理不好的,在封建社會,皇帝就是一把手,太子就是二把手,自然逃脫不了這個規則的制約。

你積極肯干,說你有野心,你消極怠工,說你沒前途。

干多了也不行,干少了也不行,其實只是要告訴你,不服我是不行的。

讓你干,你就不得休息,不讓你干,你就不得好死。

這似乎是很難理解的,到底是什麼使得這一滑稽現象反覆發生呢?

答案很簡單:權力。

誰分我的權,我就要誰的命!(兒子也不例外)

朱棣很明白,他最終是要將權力交給太子的,而在此之前,太子必須有一定的辦事能力,為了帝國的未來,無能的廢物是不能成為繼承人的,所以必須給太子權力和鍛煉的機會,但他更明白,要想得一個善終,混個自然死亡,不至於七八十歲還被拉出去砍頭,就必須緊緊握住自己手中的權力,直到他死的那一天!

兒子是不能相信的,老婆是不能相信的,天下人都是不能相信的。

這就是皇帝的悲哀。

好了,現在楊士奇先生已經完成了他的思索,讓我們來看看他的答案:

「太子監國期間努力處理政事,能夠聽取大臣的合理意見,但對於不對的意見,也絕不會隨便同意,對於近臣不恰當的要求,他會當面駁斥和批評。」

這就是水平啊,在朱棣舉辦的現場提問回答活動中,楊士奇能夠在規定時間內想出這種兩全其美的外交辭令,實在不簡單。

既勤懇幹活禮賢下士,又能夠群而不黨,與大臣保持距離,在楊士奇的描述下,朱高熾那肥頭大耳的形象一下子變得光輝照人。

朱棣聽了這個答案也十分滿意,臉上立刻陰轉晴,變得十分安詳,當然最後他還不忘誇獎楊士奇,說他是一個盡職盡責的人。

在這場看不見硝煙的戰爭中,朱棣和楊士奇各出絕招,朱棣施展的是武當長拳,外柔內剛,楊士奇則是太極高手,左推右擋,來往自如。

從這個角度來看,他們似乎可以算是武當派的同門師兄弟。

於是,永樂十年(1412)的這場紛爭就此結束,太子黨受到了沉重打擊,太子被警告,地位也有所動搖,但由於楊士奇等人的努力,終於穩定住了局勢。

可是太子前面的路還很長,只要朱棣一天不死,他就會不斷受到朱高煦的攻擊,直到他登上皇位或是中途死去。

事實也是如此,另一個更大的陰謀正在策劃之中,對太子而言,這也將是他監國二十年中經受的最嚴酷的考驗。

在朱高煦持續不斷地誣陷詆毀下,朱棣確實對太子有了看法,但暫時也沒有換太子的想法,皇帝這樣想,下面的大臣們可不這樣想。

看到朱棣訓斥太子,許多原先投靠太子準備投機的官員們紛紛改換門庭,成為了朱高煦的黨羽,但楊士奇卻始終沒有背棄太子,他一直守護著這個人,守護在這個看上去遲早會被廢掉的太子身邊。

大浪淘沙,始見真金。

不久之後,一場更大的風暴到來了,太子和楊士奇將接受真正的考驗。

永樂十二年(1414)九月,朱棣北巡歸來,當時太子及其下屬官員奉命留守南京,聞聽這個消息,立刻派人準備迎接,但迎接時由於準備不足,有所延誤,朱棣很不高興。

其實說來這也就是個芝麻綠豆的小事,朱棣同志平日經常自行騎馬出入大漠等不毛之地,陪同的人也不多,像迎駕這種形象工程有沒有是不大在乎的。所以太子朱高熾雖然心中不安,卻也沒多想。

然而後來事情的發展大大出乎了朱高熾的意料。

朱棣大發雷霆,把朱高熾狠狠罵了一頓,大概意思是老子在外面打仗那麼辛苦,也是為了你將來的江山打基礎,你卻連個基本迎接工作都做不好,要你這個廢物有什麼用?

朱高熾挨罵了,心裡非常委屈:不就是稍微晚了點,至於搞得這麼大嗎?

至於,非常至於。

朱高熾不知道的是,在此之前,他的好弟弟朱高煦不斷打探他的行動,雖然並沒有什麼發現,但政治家朱高煦先生整人是從來不需要事實的,他不斷編造太子企圖不軌的各種小道消息,並密報給朱棣。

朱棣開始並不相信,之後禁不住朱高煦長年累月的造謠,加上身邊被朱高煦買通的人們也不斷說壞話,他漸漸地又開始懷疑起太子來。

屋漏偏逢連夜雨,沒想到回來就碰上了太子迎駕遲緩這件事,雖然這並不是個大事情,但在朱棣那裡卻變成了導火線。在朱棣看來,這是太子藐視他的一種表現。

自己還沒有退休呢,就敢這麼怠慢,將來還得了?!

在朱高煦的推波助瀾下,事情開始一邊倒,太子受到嚴厲斥責的同時,太子黨的主要官員如尚書蹇義、學士黃淮、洗馬(官名,不是馬夫)楊溥都被抓了起來,關進了監獄。

最黑暗的時刻終於到來了。

在朱高煦的精心組織策劃和挑撥下,朱棣的怒火越燒越旺,太子黨幾乎被一網打盡。

朱棣已經認定太子黨那幫人都想著自己早死,然後擁立太子博一個功名,他對太子的失望情緒也達到了頂點。他不再相信擁護太子的那些東宮文官們,除了一個人外。

這個例外的人就是楊士奇。

說來奇怪,雖然楊士奇一直在太子身邊,朱棣卻一直認為他是一個公正客觀的人,於是在兩年後,朱棣再次召見他,問了他一個問題。

與兩年前一樣,這也是一次生死攸關的問答。

【無畏的楊士奇】

當時的政治局勢極為複雜,由於朱棣公開斥責太子,且把太子的很多親信都關進了監獄,於是很多大臣們都認為太子已經幹不了多久了,倒戈的倒戈,退隱的退隱,太子也朱高熾陷入了孤立之中,現實讓他又一次見識了世態炎涼,人情冷暖。

原先巴結逢迎的大臣們此時都不見了蹤影,唯恐自己和太子扯上什麼關係,連累自己的前途,在這種情況下,楊士奇開始了他和朱棣的問答較量。

這次朱棣沒有遮遮掩掩,他直接了當地問楊士奇,太子是否有貳心,不然為何違反禮儀,遲緩接駕?(這在朱棣看來是藐視自己)

在此之前,也有人也勸過楊士奇要識時務,太子已經不行了,應該自己早作打算。

楊士奇用自己的答案回復了朱棣,也回復了這些人的「建議」。

楊士奇答道:「太子對您一直尊敬孝順,這次的事情是我們臣下沒有做好準備工作,罪責在我們臣下,與太子無關。」(太子孝敬,凡所稽遲,皆臣等罪)

說完,他抬起頭,無畏地迎接朱棣銳利的目光。

朱棣終於釋然了,既然不是太子的本意,既然太子並不是有意怠慢,自己也就放心了。

就這樣,懸崖邊上的朱高熾又被楊士奇拉了回來。

楊士奇這樣做是需要勇氣的,在太子勢孤的情況下,主動替太子承擔責任,需要冒很大的風險,要知道,朱棣不整太子,對他們這些東宮官員們卻不會手軟。與他一同輔佐太子的人都已經進了監獄,只剩下了他暫時倖免,但他卻主動將責任歸於自己,寧願去坐牢,也不願意牽連太子。

楊士奇用行動告訴了那些左右搖擺的人,不是所有的人都能被收買,不是所有的人都趨炎附勢。

從當時的形勢來看,朱高熾的太子地位被摘掉是遲早的事情,繼續跟隨他並不明智,還很容易成為朱高煦打擊的對象,是非常危險的。

所以我們可以說,在風雨飄搖中依然堅持支持太子的楊士奇,不是一個投機者。

就如同三十年前,他身處窮困,卻仍然無私援助那位朋友一樣,三十年後,他又做出了足以讓自己母親欣慰的事情。

三十年過去了,雖然他已身處高位,錦衣玉食,他的所作所為卻並沒有違背他的人生信條。

【人窮志不短,患難見真情】

楊士奇最終還是為他的無畏行為付出了代價,朱高煦恨他入骨,指示他買通的人攻擊楊士奇(士奇不當獨宥),本來不打算處置他的朱棣也禁不住身邊人的反覆煽動,將楊士奇關入了監獄。

朱高熾得知楊士奇也即將被關入監獄,十分焦急,但以他目前的處境,僅能自保,是絕對保不住楊士奇的。

楊士奇卻不以為意,反而在下獄前對太子說:殿下宅心仁厚,將來必成一代英主,望殿下多多保重,無論以後遇到什麼情況,都一定要堅持下去,決不可輕言放棄。

此時,朱高熾終於意識到,眼前這個即將進入監獄卻還心憂自己的楊士奇其實不只是他的屬下,更是他的朋友,是患難與共的夥伴。

太子的地位保住了,卻已經成為了真正的孤家寡人,在朱高煦咄咄逼人的氣勢下,他還能堅持多久呢?

【朱高煦的失誤】

朱高煦終於第一次掌握了主動權,他的陰謀策劃終於有了結果,太子受到了沉重打擊,而幫太子說話的文官集團也已經奄奄一息,形勢一片大好,前途十分光明。

話說回來,人有一個很大的缺點,那就是一旦得意就容易忘形,朱高煦也不例外。

勝利在望的朱高煦在歷史書中找到了自己的偶像,並在之後的歲月中一直以此自居。

他的這位偶像就是唐太宗李世民,他經常見人就說:「我這麼英明神武,不是很像李世民嗎?」(我英武,豈不類秦王李世民乎)

如此急切表白自我的言語,今日觀之,足以讓人三伏天里尚感寒氣逼人,如果朱高煦出生在現代,定可大展拳腳,拍些個人寫真照片,再配上自信的台詞,必能一舉成名。

朱高煦不是花痴,他這樣說是有著深厚的政治寓意的。

大家只要想一想就能明白他的隱含意思,李世民與朱高煦一樣,都是次子,李建成對應朱高熾,都是太子,甚至連他們的弟弟也有對應關係,李元吉對應朱高燧,都是第三子。

這樣就很清楚了,李世民殺掉了李建成,當上皇帝,朱高煦殺掉朱高熾,登上皇位。

朱高煦導演希望把幾百年前的那一幕戲再演一遍。

我們這裡先不說朱高煦先生是否有李世民那樣的水平,既然他堅持這樣認為,那也沒辦法,就湊合吧,讓他先演李世民,單從這齣戲的演員陣容和所處角色上看,似乎和之前的那一幕確實十分相似。

但朱高煦導演也出現了一個致命的失誤,他忽略了這場戲中另一個大牌演員的感受,強行派給他一個角色,這也導致了他最終的失敗。

他要派的是這場戲的主要角色之一——李世民的父親李淵,被挑中的演員正是他的父親朱棣。

這也是沒辦法的事,要把這場戲演好,演完,搞一個朱高煦突破重重險阻,戰勝大壞蛋朱高熾,登基為皇帝的大團圓結局,就必須得到贊助廠商總經理朱棣的全力支持。

朱棣不是李淵,事實上,他跟李淵根本就沒有任何共通點,但他很清楚,上一幕戲中,李淵在李世民登基後的下場是被迫退位,如果這一次朱高煦像當年的李世民那樣來一下,他的結局也是不會超齣劇本之外的。

朱棣雖然不是導演,卻是戲霸。

讓我演李淵,你小子還沒睡醒吧!

【太子黨的反擊】

就在朱棣漸漸對日益囂張的朱高煦感到厭惡時,太子黨開始了自己的反擊。

當時正值朱高煦主動向朱棣要求增加自己的護衛,這引起了朱棣的警覺,永樂十三年(1415)五月,朱棣決定改封朱高煦去青州,按說青州並不是很差的地方,但朱高煦為了奪權的需要,不肯離開京城,又開始耍賴。

這次朱棣沒有耐心陪朱高煦玩下去了,他直截了當地告訴朱高煦:你既然已經被封,就趕緊去上任,怎麼能總是賴在京城不走?!

(既受藩封,豈可常居京邸)

朱棣不斷的打擊太子,無非是想告訴太子不要急於奪權,但他的這一行動卻給了朱高煦錯誤的信號,他誤以為皇位非自己莫屬,越發專橫跋扈,最終觸怒了朱棣。

捧得起你,自然也踩得扁你。

太子黨的精英們抓住了這個機會,發出了致命的一擊,而完成這一擊的人正是楊士奇。

由於平日表現良好,且自我改造態度積極,楊士奇和蹇義連監獄的門都沒進,就被放了出來,再次被委以重任。但千萬不要由此推出朱棣慈悲為懷的結論,要知道,他們的難兄難弟楊溥還在監獄裡看書呢,而且一看就是十年。

由此可見,特赦也是有級別限制的。

逃離牢獄之災的楊士奇自然不會洗心革面,與朱高煦和平相處,在經過長期的觀察和對時局的揣摩後,他敏銳地抓住了機會,發動了攻擊。

說來似乎有點不可思議,與前兩次一樣,他的這次攻擊也是通過問答對話的形式完成的。

此次對話除了朱棣和楊士奇外,蹇義也在場,不過他的表現實在讓人失望。

朱棣問:「我最近聽到很多漢王(朱高煦封號)行為不法的傳聞,你們知道這些事情嗎?」

這話是對楊士奇和蹇義兩個人問的,但兩人的反應卻大不相同。

蹇義雖然忠於太子,卻也被整怕了,他深恐這又是一個陷阱,要是實話實說,只怕又要遭殃,便推說自己不知道。

朱棣失望地轉向了另一個人——楊士奇,他注視著楊士奇,等著他的答覆。

楊士奇等待這一天已經很久了。

經歷了那麼多的波折和陰謀,自己身邊的同伴不是被殺掉,就是被朱高煦整垮,為了自己的信念,他忍耐了很久,他曾經有很多機會向朱棣揭發朱高煦的不軌行為,但作為一個政治老手,他十分清楚權力鬥爭就如同劍客比武,一擊必殺才是制勝的王道,因為一旦寶劍出鞘,就沒有收回的餘地。

朱棣已經喪失了對朱高煦的信任,他已經漸漸看清自己這個兒子的真面目,這是最好的機會,機不可失,失不再來!

拔劍出鞘!

楊士奇從容答道:「我和蹇義一直在東宮服侍太子,人家就把我們看成太子的人(還裝,難道你不是嗎),有什麼話也會不跟我們講,所以我們不知道。」

奇怪了,這句回答不是和蹇義一樣,啥也沒說嗎?

要知道,自古以來最狠的整人方法就是先誇你,再罵你,楊士奇熟練地運用了這一技巧。所以別急,下面還有個但是呢。

「但是,漢王兩次被封都不肯到地方就藩,現在陛下要遷都了,在這個時候,他要求留在南京,希望陛下仔細考慮一下他的用意。」

(惟陛下熟察其意)

細細品來,楊士奇此言實在厲害,看似平淡無奇,卻處處透著殺機,要把朱高煦往死里整,楊士奇之權謀老到實在讓人膽寒。

楊士奇終於亮出了他的寶劍,在正確的時間,正確的地點,對正確的人,使出了那一劍。

一劍封喉。

朱棣被楊士奇的話震驚了,朱高煦三番兩次不肯走,如今要遷都了,他卻執意留在南京,他到底想幹什麼?!

不能再拖了,讓他馬上就滾!

永樂十五年(1417)三月,不顧朱高煦的反覆哀求,朱棣強行將他封到了樂安州(今山東廣饒),朱高煦十分不滿,但也沒有辦法,他已經意識到,自己此生註定不可能用合法手段登上皇位了。

朱棣確實是一個老謀深算的人,如果我們翻開地圖察看的話,就會發現他似乎已經預見到了自己的這個兒子將來不會老實,於是在封地時,便已做好了打算。樂安州離北京很近,離南京卻很遠,將朱高煦調離他的老巢,安置在天子眼皮底下,將來就算要打,朝發夕至,很快就能解決,不能不說是一招好棋。

至少在這一點上,朱棣要比他的父親高明。

至此,儲君之爭暫時告一段落,太子黨經過長期艱苦的鬥爭,穩住了太子的寶座,也為後來仁宣盛世的出現提供了必要條件。

另一方面,朱高煦多年的圖謀策劃最終付之東流,至少朱棣絕對不會再考慮立他為太子了,但這位仁兄自然也是不會死心的,他把自己的陰謀活動完全轉入地下,並勾結他的同黨準備東山再起。

不過這一次他不打算繼續搞和平演變了,因為在他面前只剩下了一條路——武裝奪權。

雖然方針已經擬定,但朱高煦還是很有自知之明的,自己老爹打仗有多厲害,他比誰都清楚,只要他還是一個精神正常的人,就絕對不會在自己老爹頭上動土。

朱高煦決定等待,等到時機成熟的那一天。

下一章:第2部:萬國來朝 第十章 最後的秘密

上一章:第2部:萬國來朝 第八章 帝王的財產

你們沒看到這裡么?

very, very精彩。寫的簡直太妙了,我由衷的佩服。

高人寫的東西就是不一樣,要是還沒有看過明朝那些事兒的人

還不抓緊看的話,是馬上就會後悔的。不信者等,信者看。

廢話不多說,我在這給大家推薦幾章好看的,如:鄭和之後,

再無鄭和; 萬國來朝; 帝王的秘密; 最後的財產;日落西山;

遊戲的開始;決心;建國; 謎團; 奮戰 ;選擇; 朱祁鎮的奮鬥。好了,不說了,大家抓緊時間看吧,真的非常精彩

頂2樓

太子黨的反擊還不是楊士奇的組織

very good!!!!!!!!!!!!!!!!!!

要想成大事者,必得低調 再低調

樂安不是廣饒,而是山東惠民,平定後改為武定

得不到的要搶,得到的會被迷失心智!

我擦

那個我還在讀書呢? 你們大牌的戲演完了 我呢 整天看的書也不豐富啊 求帶走 太子啊想起我了嗎?

hao

帝王原來有那多的憂憂慮啊

2樓的朋友說的級是,不過你可能沒我早看,現在我已看第四遍了!!!

後悔我的懶惰這本書晚看了幾年,還好亡羊補牢,我看了,每次計劃看一張,差不多都看三張。

上善若水,水到渠成,

讀了此書,不枉此生!!!

此書寫的不錯,最討厭看歷史書的我,都喜歡看此書,一本有趣的書。

什麼?我的偶像也是李世民啊!! 這書寫的真不錯!!

太長了

高人楊士奇,真有張儀蘇秦之能,劃腐朽為神奇不為過。所謂:好漢出在嘴上,好馬出在腿上。

三楊首推楊士奇,放在任何時期都是人品高高高

此時無聲勝有聲……好看!

面面俱到!

啊哈哈ˆ0ˆ我很牛b啊!有木有?有木有!

寫的太棒了,我這是第二次看了,太精彩了,我愛看歷史書,但這本是最棒的!向明月同志致敬!

歷史書是我的最愛

朱高煦誰讓你生在帝王家

….

….

1403 年 ( 明永樂元年 ) ,避朱棣名諱改棣州為樂安州。 1426 年 ( 宣德元年 ) 平定漢王謀反改樂安州為武定州,州治在今山東省惠民縣城,屬濟南府,下轄四縣:陽信縣、海豐縣、樂陵縣、商河縣。明朝時另有樂安縣,在今山東省廣饒縣,屬益都府。

此書真的是太好看了! 最討厭看那種關於歷史書的我居然天天在堅持看這本書!我媽說太陽打西邊兒出來了!

楊士奇與太子同甘共苦,攜手並肩,走過了二十年歷經坎坷的儲君歲月. ==

看到此處才想起來,楊士奇被建文起用時36歲,作者說他混了20多年江湖,照這麼看,他不到16歲就開始混江湖了,在此之前,他都已經當了挺長時間的老師和不入流的小官,那他幾歲開始工作的?真是奇人啊!!!

好看啊,寫的很幽默,看著看著就會笑啊

No more s***. All posts of this quitlay from now on

「既勤懇幹活禮賢下士,又能夠群而不黨,與大臣保持距離」。讓我們將這句話再翻譯一下,就成了在單位做二把手的座右銘 :努力並卓有成效地完成一把手交給的各項任務,同時在工作中嚴禁拉幫結派、與下級保持一定的距離,至少要讓領導認為你是這樣的!

如果朱高煦能當上皇帝,那歷史又會怎樣呢?????

這是一部研究深刻的歷史類書籍

不錯,頂楊士奇,完全是一個絕世人才呀。還有楊簿,不怕死的精神有誰不贊口不絕呢、

這部書我不是看完的我是聽完的!0910年當時在火車上一個跑業務的跟我說你看過這本書嗎?當時我一臉茫然,他一臉鄙視,他說這部書有趣……但我是去年才接觸,的確像那人說的一樣……

朱高煦也是實力作死派

7

無數的史實證明:人一得志,絕對不能囂張跋扈。唐玄宗李隆基開創了開元盛世,後沉迷享樂,還不是安史之亂造成了他一生之痛;朱高煦以為太子之位穩操在手,一得意過頭,迎接他的是楊士奇致命的一擊。

楊士奇啊,楊士奇,你真是說話得體有分寸,謹言慎行。

楊士奇的話還是站在朱棣的立場上講的,並不是為了太子反擊朱高煦

當年明月,謝你讓我出場那麼久啊,某史書上我是配角,名字只出現了兩次。

有容乃大、無欲則剛,利慾的驅使必將為其付出沉痛的代價!

明月兄真是高人

寫得差了點啊

Hello

分享到一鍵分享QQ空間新浪微博百度雲收藏人人網騰訊微博百度相冊開心網騰訊朋友百度貼吧豆瓣網搜狐微博百度新首頁QQ好友和訊微博更多…百度分享

→ 歷史小說 分享到:

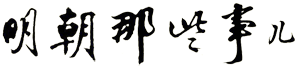

明朝那些事兒全集 明朝那些事兒及作者簡介 當年明月 手機閱讀 收藏本站 大秦帝國 更多歷史書籍

明朝那些事兒1 明朝那些事兒2 明朝那些事兒3 明朝那些事兒4 明朝那些事兒5 明朝那些事兒6 明朝那些事兒7 第2部:萬國來朝 第九章 生死相搏

所屬目錄:明朝那些事兒 明朝那些事兒作者:當年明月

朱高煦一直不服氣。

這也很容易理解,他長得一表人才,相貌英俊,且有優秀的軍事才能,相比之下,自己的那個哥哥不但是個大胖子,還是個瘸子,連走路都要人扶,更別談騎馬了。

簡直就是個廢人。

可是,偏偏就是這樣的

皇帝的悲哀啊,兄弟之間自相殘殺!

總結歷史上的名人(如朱元璋等)的童年經歷,我們可以斷言,小時候多吃一點苦頭,實在不是一件壞事。

祈禱祈福許願

11

666

誰敢來冒充老子?

父親總是喜歡像自己的兒子,朱高煦就很像自己,都很英武、都很擅長軍事、都很精明、也都很無賴。

「既勤懇幹活禮賢下士,又能夠群而不黨,與大臣保持距離」。讓我們將這句話再翻譯一下,就成了在單位做二把手的座右銘 :努力並卓有成效地完成一把手交給的各項任務,同時在工作中嚴禁拉幫結派、與下級保持一定的距離,至少要讓領導認為你是這樣的!

朱高煦一直不服氣。

這也很容易理解,他長得一表人才,相貌英俊,且有優秀的軍事才能,相比之下,自己的那個哥哥不但是個大胖子,還是個瘸子,連走路都要人扶,更別談騎馬了。

簡直就是個廢人。

可是,偏偏就是這樣的一個廢人,將來要做自己的主人!

誰讓人家生得早呢?

自己也不是沒有努力過,靖難的時候,拚老命為父親的江山搏殺,數次出生入死,卻總是被父親忽悠,雖得到了一句「勉之,世子多疾!」

的空話,卻從此就沒有了下文。

幹了那麼多的事,卻什麼回報都沒有,朱高煦很憤怒,後果很嚴重。

他恨朱高熾,更恨說話不算數的父親朱棣。

想做皇帝,只能靠自己了。

不擇手段、不論方法,一定要把皇位搶過來!

朱高煦不知道的是,他確實錯怪了自己的父親。

朱棣是明代厚黑學的專家,水平很高,說謊抵賴如同吃飯喝水一樣正常,但在選擇太子這件事情上,他卻並沒有騙人,他確實是想立朱高煦的。

父親總是喜歡像自己的兒子,朱高煦就很像自己,都很英武、都很擅長軍事、都很精明、也都很無賴

朱高煦一直不服氣。

這也很容易理解,他長得一表人才,相貌英俊,且有優秀的軍事才能,相比之下,自己的那個哥哥不但是個大胖子,還是個瘸子,連走路都要人扶,更別談騎馬了。

簡直就是個廢人。

可是,偏偏就是這樣的一個廢人,將來要做自己的主人!

誰讓人家生得早呢?

自己也不是沒有努力過,靖難的時候,拚老命為父親的江山搏殺,數次出生入死,卻總是被父親忽悠,雖得到了一句「勉之,世子多疾!」

的空話,卻從此就沒有了下文。

幹了那麼多的事,卻什麼回報都沒有,朱高煦很憤怒,後果很嚴重。

他恨朱高熾,更恨說話不算數的父親朱棣。

想做皇帝,只能靠自己了。

不擇手段、不論方法,一定要把皇位搶過來!

朱高煦不知道的是,他確實錯怪了自己的父親。

朱棣是明代厚黑學的專家,水平很高,說謊抵賴如同吃飯喝水一樣正常,但在選擇太子這件事情上,他卻並沒有騙人,他確實是想立朱高煦的。

父親總是喜歡像自己的兒子,朱高煦就很像自己,都很英武、都很擅長軍事、都很精明、也都很無賴

2022/6/29

黃娜我愛你

孫羽中將帥無能累死三軍

朱高煦才是皇帝好伐?朱高熾是什麼????

不喜歡朱棣這樣的 太殘暴 有能力又是仁君的才好

此章我有些不太認可明月的觀點了,朱棣是多疑的這點無可爭議。但是在這一章朱棣的人物形象有些割裂了。首先此時的情況與朱元璋時極其相似。當年朱標也是身體不好,但是心地仁厚。此時的朱高煦宛如當年朱棣翻版,軍隊威望高,上過戰場帶過兵,朱棣是很看好他的聖孫的,就像朱元璋執意要把皇位傳給他的孫子朱允炆一樣,朱允炆有個可怕的叔叔朱棣,朱瞻基同樣有個可怕的叔叔朱高煦,以朱棣自身的經歷而言他必然知道一旦傳位老大朱高熾,以朱高熾羸弱的身體來說,搞不好就跟朱標一樣突然暴斃,留下的朱瞻基不管斗不鬥的過過朱高煦,一場奪位之戰在所難免。此時的朱棣已經不是當年為了生存迫不得已造反的朱棣了,他得到了權利,也體會到了權利背後的孤獨和責任,至少明白了他老爹朱元璋大明朱氏王朝萬代永傳的苦心。首先朱棣把他的好聖孫當做接班人培養是很確定的,親自帶上戰場調教,其次他深知他的兒子肯定也會跟他一樣造反搶皇位,又是叔侄你死我活,他自己應該深有體會一場內戰會給他自己辛辛苦苦經營起來的太平江山帶來什麼,所以朱棣在考察,考察自己的大兒子自己的孫子能不能頂住壓力順利的完成權力的交接,所以把太子黨抬起來又踩下去,他也在考察自己的兒子朱高煦是不是像

是不是像自己年輕一樣堅韌不拔,是不是像自己一樣百折不撓,是不是像自己一樣勝不驕敗不餒,以此來判斷日後叔侄相爭得結局,提前做出規劃,所以他把朱高煦高高的捧起來。結果朱高煦太讓他失望了,剛一上台就雞飛狗跳,得意忘形。我想此刻朱棣心中已經有了結果,自己的孫子不會像朱允炆一樣。帝王之心帝王之術就是如此,你看朱棣在對待三楊這些重臣用的是同樣的手段,抬起來再打下去,在鬼谷子和孫子兵法中這樣的手段有詳細的介紹,想要看清一個人的虛實,就要正面反面不停的去試探,根據不同的方式下不同的表現以此判斷真實的情況。況且此時的大明已不是朱元璋時代,北元已經不足為慮,外患基本可以消除,國家需要的是一個仁厚之君,需要的是休養生息,而不是像他一樣窮兵黷武,經過朱元璋的開國之戰建立政權,再經過他朱棣南征北戰鞏固政權,我想朱棣心中清楚的知道這個國家需要一個什麼樣的接班人。應該說朱棣知道這個國家的各方勢力需要一個什麼樣的皇帝,那不僅是朱棣的選擇,也是天下民意所向,是歷史的選擇。