事實告訴我們,那個包圍圈相當結實,眾位頭領人多勢眾,從九月被圍時起,就開始突圍,突了兩個月,也沒突出去。

到十一月,連他們自己都認定,完蛋的日子不遠了。

當時已是冬季,天氣非常地冷,幾萬人被圍在裡面,沒吃沒喝,沒進沒退,打也打不過,跑也跑不掉。

然而不要緊,還有壓箱底的絕技,只要使出此招,強敵即可灰飛煙滅——投降。

當然了,投降是暫時的,先投降,放下武器,等出了圈,拿起武器,咱再接著干。

但你要知道,投降也是有難度的。

為順利投降,他們湊了很多錢,找到了京城總兵王朴,向他行賄。

沒有辦法,因為你要投降,還要看人家接不接受你投降。為了共同的目標,適當搞搞關係,也是應該的而且按很多人的想法,首領們應該是很窮的,總兵應該是很富的,事實上,這句話倒過來說,也還恰當,比如後來的張獻忠,在谷城投降後,行賄都行到了朝廷里,上到大學士、下到知縣,都收過他的錢。

人不認人,錢認人,這個道理,很通用。

問題在於,參與包圍的人那麼多,為什麼偏偏行賄王朴呢?

這是一個關鍵問題,而這個問題的答案充分說明,諸位頭領的腦袋,是很好使的。

只能行賄王朴,沒有別的選擇。

因為王朴同志,是京城來的。

在包圍圈的全部將領中,他是最單純的,最沒見過世面。

王朴同志雖然來自京城,見慣大場面,但西北的場面,實在是沒有見過,而在這群頭領面前,他也實在比較單純。

他知道,打仗有兩種結果,投降就投降,不投降就打死,卻不知道還有第三種——假投降。

他也不知道,在這個包圍圈裡的諸位頭領,都有投降的經歷,且人均好幾次,某些層次高點的,如張獻忠,那都是投降的專業人士。

再加上無知單純的王總兵,也有點不單純,還是收了頭領們的錢,他還算比較地道,收錢就辦事,崇禎六年(1634)十一月十八日,首領們派了代表,去找王朴(錢已經送過了),表示自己的投降誠意,希望大家從此放下屠刀(當然,主要是你們),立地成佛。

王朴非常高興,他的打算是完美的,受降,自己發點財,還能立功受獎,善莫大焉。

他隨即下令,接受投降,並催促眾首領早日集結隊伍,交出武器。

當然他並沒有撤除包圍,那種蠢事他還是干不出來的。

但既然投降了,就是內部矛盾了,沒必要興師動眾,可以原地休息,要相信同志。

你要說王朴沒有絲毫提防,那也不對,他限令頭頭們十日之內,必須全部繳械投降。

不用十天,四天就夠了。

二十四日,十餘萬民軍突破王朴的防線,衝出了包圍圈。

大禍就此釀成。

鑒於所有的軍隊都在搞包圍,河南基本是沒什麼兵,所以諸位頭領打得相當順手,很是逍遙了幾天。

也就幾天。

十二月三日,左良玉就追來了。

包圍圈被破後,崇禎極為惱火,據說連桌子都踹了,當即下令處罰王朴,並嚴令各部追擊。

左良玉跑得最快。

之所以最快,倒不是他責任心有多強,只是按照行政劃分,河南是他的防區,如果鬧起來,他是要背黑鍋的。

擺在面前的局勢,是非常麻煩的,十幾萬民軍湧入河南,遍地開花,壓根沒法收拾。

左良玉收拾了,他收拾了河南境內的所有民軍——只用了二十天實踐證明,左總兵是不世出的卓越猛人,他率領幾千士兵,連續出擊,在信陽、葉縣等地先後擊潰大量民軍,肅清了所有民軍,從頭至尾,二十天。

左良玉同志工作成績如此突出,除了黑鍋的壓力,以及他本人的努力外,還有一個更為重要的原因:他所肅清的,只是河南境內的民軍,那些頭領的主力,已經跑了。

跑到湖廣了,具體地點,是湖廣的鄖陽(今湖北鄖陽)。

我認為,他們跑到這個地方,是經過慎重考慮的。

跟河南接壤的幾個省份,陝西是不能去的,洪承疇在那裡蹲著,而且這人專殺投降的,去了也沒前途。

山西也不能去,雖說曹文詔調走了,但幾年來,廣大頭領們基本被打出了恐曹症,到了山西地界,就開始發怵,不到萬不得已,也不要去。

那就去湖廣吧。

最早進去的是高迎祥和李自成,且去的時候,隨身帶著幾萬人,鄖陽巡撫當時就暈菜了,因為鄖陽屬於山區,平時都沒什麼人跑來,也沒什麼兵,這回大發了,一來,就來幾萬人,且都是鬧事的,各州各縣接連失陷,完全沒辦法,只好連夜給皇帝寫信,說敵人太多,我反正是沒辦法了,伸長脖子,等著您給一刀。

這段日子,對高迎祥和李自成而言,是比較滋潤的,沒有洪承疇,沒有曹文詔,沒有左良玉,在他們看來,鄖陽是山區,估摸著也沒什麼猛人,自然放心大膽。

這個看法是錯誤的。

事實上,這裡是有猛人的,第四個猛人。

說起來這位猛人所以出山,還要拜高迎祥同志所賜,他要不鬧,估計這人還出不來。

但值得慶幸的是,在此人正式露面之前,高迎祥和李自成就跑了。

具體跑到哪裡,就不知道了,反正是幾個省亂轉悠,看準了就打一把,其餘頭領也差不離,搞得中原各省翻天覆地,連四川也未能倖免。

事情鬧到這個地步,只能用狠招了。

崇禎七年,崇禎正式下令,設置一個新職務。

明代有史以來最大的地方官,就此登場。

在此之前,明代最大的地方官,就是袁崇煥,他當薊遼督師時,能管五個地區。

光榮的記錄被打破了,因為這個新職位,能管五個省。

這個職務,在歷史中的稱謂,叫做五省總督,包括山西、陝西、河南、湖廣、四川,權力極大,也沒什麼管轄範圍,反正只要是流賊出沒的地方,都歸他管。

職位有了,還要有人來當,按照當時的將領資歷,能當這個職務的,只有兩個選擇:A:洪承疇,B:曹文詔。

答案是C,兩者皆不是任職者,叫做陳奇瑜陳奇瑜,萬曆四十四年進士,歷任都察院御史、給事中,後外放陝西任職。

在陝西,他的職務是右參政,而左參政,是我們的老朋友洪承疇。

但為什麼要選他干這份工作,實在是個讓人費解的事。

就資歷而言,他跟洪承疇差不多,而且進步也慢點,崇禎四年的時候,洪承疇已經是三邊總督了,他直到一年後,才幹到延綏巡撫,給洪承疇打工。

就戰績而言,他跟曹文詔也沒法比。

無論如何,都不應該是他,但無論如何,偏就是他了。 所以對於這個任命,許多人都有異議,認定陳奇瑜有背景,走了後門。

但事實上,陳奇瑜並非等閑之輩。

崇禎五年的時候,由於民軍進入山西,主力部隊都去了山西,陝西基本是沒人管,兵力極少。

兵力雖少,民變卻不少,據統計,陝西的民軍,至少有三萬多人。

這三萬多人,大都在陳奇瑜的防區,而他的手下,只有兩千多人。

一年後,這三萬多人都沒了——全打光了。

因為陳奇瑜,是一個近似猛人的猛人。

作為大刀都扛不起來的文官,陳奇瑜同志有一種獨特的本領——統籌。

他是一個典型的參謀型軍官,善於謀劃、組織,而當時的民軍,只能到處流竄,基本無組織,有組織打無組織,一打一個準。

憑藉著突出的工作成績,陳奇瑜獲得了崇禎的賞識,從給洪總督打工,變成洪總督給他打工。

對於領導的提拔,陳奇瑜是很感動的,也很賣力,準備收拾爛攤子。

這是一個涉及五個省,幾十萬人的爛攤子,基本上,已經算是爛到底了,沒法收拾。

陳奇瑜到任後,第一個命令,是開會。

各省的總督、總兵,反正是頭銜上帶個總字的,都叫來了。

然後就是分配任務,你去哪裡,打誰,他去哪裡,打誰,打好了,如何如何,打不好,如何如何,一五一十都講明白,完事了,散會。

散會後,就開打。

崇禎七年(1634)二月,陳奇瑜上任,幹了四個月,打了二十三仗。

全部獲勝。

陳奇瑜以無與倫比組織和策劃能力告訴我們,所謂勝利,是可以算出來的。

多算勝,少算不勝,而況於無算乎?

——孫子兵法陳總督最讓人吃驚的地方,倒不是他打了多少勝仗,而在於,他打這些勝仗的目的。

打多少仗,殺多少人,都不是最終目的,最終的目的是,再打一仗,把所有人都殺光。

而要實現這個目標,他必須把所有的首領和民軍,都趕到一個地方,並在那裡,把他們全都送進地府。

他選中的這個地方,叫做車廂峽。

車廂峽谷車廂峽位於陝西南部,長几十里,據說原先曾被當作棧道,地勢極為險要。

所謂險要,不是易守難攻,而是易攻難守。

此地被群山環繞,通道極其狹窄,據說站在兩邊的懸崖上,往下扔石頭,一扔一個準。

更要命的是,車廂峽的構造比較簡單,只有一個進口,一個出口,沒有其他小路,從出口走到進口,要好幾天。這就意味著,如果你進了裡面,要麼回頭,要麼一條路走到黑,沒有中場休息。

幾萬民軍,就進了這條路。

這幾萬民軍,是民軍的主力,據說裡面還有李自成和張獻忠。

為什麼走這條路,沒有解釋,反正進去之後,苦頭就大了去了。

陳奇瑜的部隊堵住了後路,還站在兩邊的懸崖上,往下射箭、扔石頭,沒事還放把火玩,玩了十幾天,徹底玩殘了。

想跑是跑不掉的,想打也打不著,眾頭領毫無辦法,全軍覆沒就在眼前,實在熬不住了。

使用殺手鐧的時候到了。

我說過,他們的殺手鐧,就是投降,準確地說,是詐降。

沒條件,誰投降啊?

——春節晚會某小品很有道理,很現實,但在這裡,應該加上兩個字:

沒條件,誰讓你投降啊?

所以在投降之前,必須先送錢,就如同上次送給王朴那樣。

於是頭領們湊了點錢,送給了陳奇瑜。

然而陳奇瑜沒有收。

崇禎沒看錯人,陳奇瑜同志確實是靠得住的,他沒有收錢。

麻煩了,不收錢,我們怎麼安心投降,不,是詐降呢?

但事實證明,頭領們的智商是很高的,他們隨即使出了從古至今,百試不爽的絕招——買通左右。

陳奇瑜覺悟很高,可是扛不住手下人的覺悟不高,收了錢後,就開始猛勸,說敵人願意投降,就讓他們投降,何樂不為?

陳奇瑜沒有同意。

陳奇瑜並不是王朴,事實上,他對這幫頭領,那是相當了解,原先當延綏巡撫時,都是老朋友,知道他們狡猾狡猾地,所以沒怎麼信。

我之前曾經說過,陳奇瑜是一個近似猛人的猛人。

所謂近似猛人的猛人,就是非猛人他跟真正的猛人相比,有一個致命的弱點。

拿破崙輸掉滑鐵盧戰役後,有人曾說,他之所以輸,是因為缺少一個人——貝爾蒂埃。

貝爾蒂埃是拿破崙的參謀長,原先是測繪員,此人極善策劃,參謀能力極強,但凡打仗,只要他在,基本都打贏了,當時,他不在滑鐵盧。

但最後,有人補充了一句:

如果只有他(貝爾蒂埃)在,但凡打仗,基本都是要輸的。

陳奇瑜的弱點,就是參謀。

和貝爾蒂埃一樣,陳總督是個典型的參謀型軍官,他很會參謀,很能參謀,然而參來參去,把自己弄殘了。

軍隊之中,可以沒有參謀,不能沒有司令,因為在戰場上,最關鍵的素質,不是參謀,而是決斷。

陳奇瑜同志只會參謀,不會決斷。

面對手下的勸說和勝利的誘惑,他妥協了。

陳奇瑜接受了投降,在他的安排下,近五萬民軍走出了車廂峽。

其實陳奇瑜也很為難,既要他們投降,又不能讓他們詐降,要找人看著,但如果人太多,會引起對方疑慮,為了兩全其美,他動腦筋,想出了一個絕妙的方法:每一百降軍,找一個人看著,監督行動。

找一個人,看一百個人。想出這個法子,只能說他的腦袋壞掉了。

跟上次不同,這次張獻忠毫不拖拖拉拉,很有工作效率,走出車廂峽,到了開闊地,連安撫金都沒拿,反了。

我很同情那些看守一百個人的人。

事情到這裡,就算是徹底扯淡了,崇禎極為憤怒,朝廷極為震驚,陳奇瑜極為內疚,最終罷官了事。

了事?那是沒可能的。

各路頭領紛紛煥發生機,四處出戰,河南、陝西、寧夏、甘肅、山西,烽煙四起。

估計是歷經考驗,外加煥發第二次生命的激動,民軍的戰鬥力越來越強,原本是被追著跑,現在個把能打的,都敢追著官兵跑,比如陝西著名悍將賀人龍,原本是去打李自成,結果被李自成打得落花流水,還圍了起來,足足四十多天,斷其糧食勸他投降,搞得賀總兵差點去啃樹皮,差點沒撐過來。

到崇禎八年(1635),中原和西北,基本是全亂了,這麼下去,不用等清兵入關,大明可以直接關門。

好在崇禎同志腦子轉得快,隨即派出了王牌——洪承疇。

在當時,能幹這活的,也就洪承疇了,這個人是徹頭徹尾的實用主義者,手狠且心黑,對於當前時局,他的指導思想只有一字——殺。

殺光了,就沒事了。 就任五省總督之後,他開始組織圍剿,卓有成效,短短几個月,民軍主力又被他趕到了河南,各地民變紛紛平息。

接下來的程序,應該是類似的,民軍被逼到某個地方,被包圍,然後被逼無奈,被迫詐降。

所謂事不過三,玩了朝廷兩把,就夠意思了,再玩第三把,是不可能的。

洪承疇已經磨好刀,等待投降的諸位頭領,這一次,他不會讓歷史重演。

是的,歷史是不會重演的。

這次被逼進河南的民軍,算是空前規模,光是大大小小的首領,就有上百人,張獻忠、李自成、高迎祥、羅汝才、劉國能等大腕級人物,都在其中。民軍的總人數,更是達到了創紀錄的三十萬。

為了把這群人一網打盡,崇禎也下了血本,他調集了近十萬大軍,包括左良玉的昌平兵,曹文詔的關寧鐵騎、洪承疇的洪兵,總而言之,全國的特種部隊,基本全部到齊。

但凡某個朝代,到了最後時刻,戰鬥力都相當之差,但明朝似乎是個例外,幾十年來,幾萬人就能把十幾萬日軍打得落花流水,幾十年後,雖說差點,但還算湊合。

和以往一樣,面對官軍的追擊,民軍節節敗退,到崇禎八年(1635),他們被壓縮到洛陽附近,即將陷入重圍,歷史即將重演。

但終究沒有重演。

因為在最關鍵的時刻,他們開了個會。

開會開會的地點,在河南滎陽,故史稱「滎陽大會」。

這是一次極為關鍵的會議,一次改變了無數人命運的會議。

參與會議者,包括所有你曾經聽說過,或者你從未聽說過,或者從未存在過的著名頭領,用史書上的說法,是「十三家」和「七十二營」。

家和營都是數量單位,但具體有多少人,實在不好講,某些家,如高迎祥,有六七萬人,某些營,興許是皮包公司,只有幾個人,都很難講,但加起來,不會少於二十五萬人。

當然,開會的人也多,十三加上七十二,就算每戶只出個把代表,也有近百人。

簡而言之,這是一次空前的大會,人多的大會。

根據史料留下的會議記錄,會議是這樣開始的,曹汝才先說話,講述當前形勢。

形勢就別講了,雖說諸位頭領文化都低,還是比較明白事情的,敵人都快打上來了,還講個屁?

有人隨即插話,提出意見,一個字——逃。

此人認為,敵人來勢很猛,最好是快跑,早跑,跑到山區,保命。

在場的人,大都贊成這個意見。

然後,一人大喝而起:「怯懦諸輩!」

說話的人,是張獻忠。

張獻忠,陝西延安府人,萬曆三十四年出生。

歷史上,張獻忠是一個有爭議的人,誇他的人實在不多,罵他的人實在不少。

反映在他的個人簡歷上,非常明顯。

但凡這種大人物,建功立業之後,總會有人來整理其少年時期的材料,而張獻忠先生比較特殊,他少年時期的材料,似乎太多了點。

就成分而言,有人說,他家世代務農,有人說,他家是從商的,也有人說,他是世家後代,還有人說,他是讀書出身。最後有人說,他給政府打工,當過捕快。

鑒於說法很多,傳說很多,我就不多說了,簡單講下,這幾種說法的最後結果:

務農說:務農不成,歉收,去從軍了。

從商說:從商不成,虧本,去從軍了。

世家說:世家破落,沒錢,去從軍了。

讀書說:讀書沒譜,落第,去當兵了。

打工說:沒有前途,氣憤,去當兵了。

沒辦法,史料太多,說法太多,但所有的史料都說,他是一個不成功的人。

無論是務農、讀書、從商、世家、打工,就算假設全都干過,可以確定的是,都沒幹好。

為什麼沒幹好,沒人知道,估計是運氣差了點,最後只能去從軍。

從軍在當時,並非什麼優秀職業,武將都沒地位,何況苦大兵。

當兵,無非是拿餉,可是當年當兵,基本沒有餉拿,經常拖欠工資,拖上好幾個月,日子過得比較艱苦。

但奇怪的是,張獻忠不太艱苦。據史料記載,他的小日子過得比較紅火,有吃有喝,相當滋潤。家裡還很有點積蓄。

這是個奇怪的現象,而唯一的解釋,就是他有計劃外收入。

而更奇怪的是,他還經常被人訛,特別是鄰居,經常到他家借錢,借了還不還,他很氣憤,去找人要,人家不給,他沒轍。

這是更為奇怪的一幕,作為手上有武器的人,還被人訛,只能說明,這些計劃外收入,都是合法外收入。

據說,張獻忠先生除了當兵之外,還順便干點零活,打點散工,具體包括強盜、打劫等等。

這種兼職行為,應該是比較危險的,常在河裡走,畢竟要濕鞋,張獻忠同志終於被揭發了,他被關進監獄,經過審判,可能是平時兼職幹得太多,判了個死刑。

關鍵時刻,一位總兵偶爾遇見了他,覺得他是個人才,就求了個情,把他給放了。

應該說這位總兵的感覺,還是比較準的,張獻忠確實是個人才,造反的人才。

據說平時在軍隊里,張獻忠先生打仗、兼職之餘,經常還發些議論,說幾句名人名言,比如「燕雀安知鴻鵠之志」,「王侯將相,寧有種乎」等等。

而他最終走上造反道路,是在崇禎三年(1630),那時,王嘉胤造反,路過他家鄉,張獻忠就帶了一幫人,加入了隊伍。

張獻忠起義的過程,是比較平和的,沒人逼他去修長城,他似乎也沒掉隊,至於爹媽死光,毫無生路等情況,跟他都沒關係,而且在此之前,他還是吃皇糧的,實在沒法訴苦。

所以這個人造反的動機,是比較值得懷疑的。

參加起義軍後,張獻忠的表現還湊合,跟著王嘉胤到處跑,打仗比較勇猛,打了一年,投降了。

因為楊鶴來了,大把大把給錢,投降是個潮流,張獻忠緊跟時代潮流,也投了降。

當然,後來他花完錢後,又順應潮流,造反了。

此後的事情,只要是大事,他基本有份,三十六營開會、打進山西、打進河南、被人包圍、向王朴詐降、又被人包圍、向陳奇瑜詐降,反正能數得出來的事,他都干過。

但在這幫頭領里,他依然是個小人物,總跟著別人混,直至這次會議。

他駁斥了許多人想逃走的想法,是很有種的,但除了有種外,就啥都沒有了,因為敵人就在眼前,你要說不逃,也得想個轍。然而張獻忠沒轍。 於是,另一個人說話了,一個有轍的人:

「一夫猶奮,況十萬眾乎!官兵無能為也!」

李自成如是說。

李自成,陝西米脂人,萬曆三十四年生人。

這裡有個比較湊巧的事,李自成跟張獻忠,是同一年生的。

而且這兩人的身世,都比較搞不清楚,但李自成相對而言,比較簡單。

根據史料的說法,他家世代都是養馬的,在明代,養馬是個固定職業,還能賺點錢,起碼混口飯吃,生活水準,大致是個小康。

所以李自成是讀過書的,他從小就進了私塾,但據說成績不好,很不受老師重視,覺得這孩子沒啥出息。

直到有一天。

這天,老師請大家吃飯,吃螃蟹。

當然,老師的飯沒那麼容易吃,吃螃蟹前,讓大家先根據螃蟹寫首詩,才能開吃。

李自成想了想,寫了出來。

老師看過大家的詩,看一首,評一首,看到他寫的詩,沒有說話。

因為在這首詩里,有這樣一句話:一身甲胄任橫行。

這位老師是何許人也,實在沒處找,但可以肯定的是,他是一個比較厲害的人物,因為在短暫猶豫之後,他說出了一個準確的預言:

你將來必成大器,但始終是亂臣賊子,不得善終!

但李自成同學的大器之路,似乎並不順利,吃過飯不久,他就退學了,因為他的父親去世了。

沒有經濟基礎,就沒有上層建築,李自成決定,先去打基礎,但問題是,他家並不是農民,也沒地,種地估計是瞎扯,所以他唯一能夠選擇的,就是給人打工。

這段時間,應該是李自成比較鬱悶的時期,因為他年紀小,父親又死了,經常被人欺負,有些地主讓他幹了活,還不給錢,萬般無奈之下,他託了個關係,去驛站上班了。

李自成的職務是驛卒,我說過,驛站大致相當於招待所,驛卒就是招待所服務員,但李自成日常服務的,並不是人,而是馬。

由於世代養馬,所以李自成對馬,是比較有心得的,他後來習慣於用騎兵作戰,乃至於能在山海關跟吳三桂的關寧鐵騎打出個平手,估計都是拜此所賜。

李自成在驛站幹得很好,相比張獻忠,他是個比較本分的人,只想混碗飯吃。

崇禎二年,飯碗沒了。

我說過很多次,是劉懋同志建議,全給裁掉了。

劉懋認為,驛站紕漏太多,浪費朝廷資源,李自成認為,去你娘的。

你橫豎有飯吃,沒事幹了,來砸我的飯碗。

但李自成還沒有揭竿而起的勇氣,他回了家,希望打短工過日子。

我也說過很多次,從崇禎元年,到崇禎六年,西北災荒。

都被他趕上了,災荒時期,收成不好,沒人種地,自然沒有短工的活路,此時,李自成聽說,有一個人正在附近招人,去了的人都有飯吃。

他帶著幾個人去了,果然有飯吃。

這位招聘的人,叫做王左桂。

王左桂是幹什麼的,之前也說過了,作為與王嘉胤齊名的義軍領袖,他比較有實力。

當時王左桂的手下,有幾千人,分為八隊,他覺得李自成是個有料的人,就讓他當了八隊的隊長。

這是李自成擔任的第一個職務,也是最小的職務,而他的外號,也由此而生——八隊闖將。

一年後,王左桂做出了一個決定,他要攻打韓城。

他之所以要打這裡,是經過慎重考慮的,因為韓城的防守兵力很少,而且當時的總督楊鶴,沒有多少兵力可以增援,攻打這裡,可謂萬無一失。

判斷是正確的,正如之前所說的,楊鶴確實沒有兵,但他有一個手下,叫洪承疇。

這次戰役的結果是,洪承疇一舉成名,王左桂一舉完蛋,後來投降了,再後來,被殺降。

王左桂死掉了,他的許多部屬都投降了,但李自成沒有,他帶著自己的人,又去投奔了不沾泥。

不沾泥是個外號,他的真名,叫做張存孟(也有說叫張存猛),但孟也好,猛也罷,這人實在是個比較無足輕重的角色,到了一年後,他也投降了。

然而李自成沒有投降,他又去投了另一個人,這一次,他的眼光很准,因為他的新上司,就是闖王高迎祥。

這是極其有趣的一件事,王左桂投降了,李自成不投降,不沾泥投降了,他也沒投降。

雖說李自成也曾經投降過,比如被王朴包圍,被陳奇瑜包圍等等,但大體而言,他是沒怎麼投降的。

這說明,李自成不是痞子,他是有骨氣的。

相比而言,張獻忠的表現實在不好。

他投降的次數實在太多,投降的時機實在太巧,每次都是打不過,或是眼看打不過了,就投降,等緩過一口氣,立馬就翻臉不認人,接著干,很有點兵油子的感覺。

史料記載,張獻忠的長相,是比較魁梧的,他身材高大,面色發黃(所以有個外號叫黃虎),看上去非常威風。

而李自成就差得多了,他的身材不高,長得也比較抱歉,據說不太起眼(後來老婆跑路了估計與此有關),但他很講義氣,很講原則,且從不貪小便宜。

歷史告訴我們,痞子就算混一輩子,也還是痞子,滑頭,最後只能滑自己。長得帥,不能當飯吃。

成大器者的唯一要訣,是能吃虧。

吃虧就是佔便宜,原先我不信,後來我信了,相當靠譜。

李自成很能吃虧,所以開會的時候,別人不說,他說。

第八隊隊長,不起眼的下屬,四處尋找出路的孤獨者,這是他傳奇的開始。

他說,一個人敢拚命,也能活命,何況我們有十幾萬人,不要怕!

大家都很激動,他們認識到,李自成是對的,到這個份上,只能拼了。

但問題在於,他們已經被重重包圍,在河南呆下去,死路,去陝西,還是死路,去山西,依然是死路,哪裡還有路?

有的,還有一條。

李自成以他卓越的戰略眼光,和無畏的勇氣,指出那條唯一道路。

他說,我們去攻打大明的都城,那裡很容易打。

他不是在開玩笑。

當然,這個所謂的都城,並不是北京,事實上,明代的都城有三個。

北京,是北都,南京,是南都,還有一個中都,是鳳陽。

打北京,估計路上就被人干挺了,打南京,也是白扯,但打鳳陽,是有把握的。

鳳陽,位於南直隸(今屬安徽),這個地方之所以被當作都城,只是因為它是朱元璋的老家,事實上,這裡唯一與皇室有關的東西,就是監獄(宗室監獄,專關皇親國戚),除此以外,實在沒啥可說,不是窮,也不是非常窮,而是非常非常窮。 但鳳陽雖然窮,還特喜歡擺譜,畢竟老朱家的墳就在這,逢年過節,還喜歡搞個花燈遊行,反正是自己關起門來樂,警衛都沒多少。

這樣的地方,真是不打白不打。

而且進攻這裡,可以吸引朝廷注意,擴大起義軍的影響。

話是這麼說,但是畢竟洪承疇已經圍上來了,有人去打鳳陽,就得有人去擋洪承疇,這麼多頭領,誰都不想吃虧。

所以會議時間很長,討論來討論去,大家都想去打鳳陽,最後,他們終於在艱苦的鬥爭中成長起來,領悟了政治的真諦,想出了一個只有絕頂政治家,才能想出的絕招——抓鬮。

抓到誰就是誰,誰也別爭,誰也別搶,自己服氣,大家服氣。

抓出來的結果,是兵分三路,一路往山西,一路往湖廣,一路往鳳陽。

但這個結果,是有點問題的,因為我查了一下,抓到去鳳陽的,恰好是張獻忠、高迎祥、李自成。

沒話說了。

但凡是沒辦法了,才抓鬮,但有的時候,抓鬮都沒辦法。

真沒辦法。

抓到好鬮的一干人等,向鳳陽進發了,幾天之後,他們將震驚天下。

在洪承疇眼裡,所謂民軍,都是群沒腦子的白痴,但一位哲人告訴我們,老把別人當白痴的人,自己才是白痴。

檢討很巧,民軍抵達鳳陽的時候,是元宵節。

根據慣例,這一天鳳陽城內要放花燈,許多人都湧出來看熱鬧,防守十分鬆懈。

就這樣,數萬人在夜色的掩護下,連大門都沒開,就大搖大擺地進了鳳陽城。

慢著,似乎還漏了點什麼——大門都沒開,怎麼能夠進去?

答:走進去。

因為鳳陽根本就沒有城牆。

鳳陽所以沒有城牆,是因為修了城牆,就會破壞鳳陽皇陵的風水。

就這樣,連牆都沒爬,他們順利地進入了鳳陽,進入了老朱的龍興地。

接下來的事情,是比較順理成章的,據史料記載,帶軍進入鳳陽的,是張獻忠。

如果是李自成,估計是比較文明的,可是張獻忠先生,是很難指望的。

之後的事情,大致介紹一下,守衛鳳陽的幾千人全軍覆沒,幾萬多間民房,連同各衙門單位,全部被毀。

除了這些之外,許多保護單位也被燒得乾淨,其中最重要的單位,就是朱元璋同志的祖墳。

看好了,不是朱元璋的墳(還在南京),是朱元璋祖宗的墳。

雖說朱五一(希望還記得這名字)同志也是窮苦出身,但張獻忠明顯缺乏同情心,不但燒了他的墳,還把朱元璋同志的故居(皇覺寺)

也給燒了。

此外,張獻忠還很有品牌意識,就在朱元璋的祖墳上,樹了個旗幟,大書六個大字:「古元真龍皇帝」

就這樣,張獻忠在朱元璋的祖墳上逍遙了三天,大吃大喝,然後逍遙而去。

事大了。

從古至今,在罵人的話里,總有這麼一句:掘你家祖墳。

但一般來講,若然不想玩命,真去挖人祖墳的,也沒多少。

而皇帝的祖墳,更有點講究,通俗說法叫做龍脈,一旦被人挖斷,不但死人受累,活人也受罪,是重點保護對象。

在中國以往的朝代里,除前朝被人斷子絕孫外,接班的也不怎麼挖人祖墳,畢竟太缺德。

真被人刨了祖墳的,也不是沒有,比如民國的孫殿英,當然他是個人行為,圖個發財,而且當時清朝也亡了,龍脈還有沒有,似乎也難說。

朝代還在,祖墳就被人刨了的,只有明朝。

所以崇禎聽到消息後,差點暈了過去。

以崇禎的脾氣,但凡惹了他的,都沒有好下場,崇禎二年,皇太極打到北京城下,還沒怎麼著,他就把兵部尚書給砍了,現在祖墳都被人刨了,那還了得但醒過來之後,他卻做出了一個讓人意外的決定——做檢討。

請注意,不是讓人做檢討,而是自己做檢討。

皇帝也是人,是人就會犯錯誤,如皇帝犯錯誤,實在沒法交代,就得做檢討,這篇檢討,在歷史上的專用名詞,叫做「罪己詔」。

崇禎八年(1635)十月二十八日,崇禎下罪己詔,公開表示,皇陵被燒,是他的責任,民變四起,是他的責任,用人不當,也是他的責任,總而言之,全部都是他的責任。

這是一個相當奇異的舉動,因為崇禎同志是受害者,張獻忠並非他請來的,受害者寫檢討,似乎讓人難以理解。

其實不難理解,幾句話就明白了。

根據慣例,但凡出了事,總要有人負責,縣裡出事,知縣負責,府里出事,知府負責,省里出事,巡撫負責。

現在皇帝的祖墳出了事,誰負責?

只有皇帝負責。

對崇禎而言,所謂龍脈,未必當真,要知道,當年朱元璋先生的父母死了,都沒地方埋,是拿著木板到處走,才找到塊地埋的,要說龍脈,只要朱元璋自己的墳沒被人給掘了,就沒有大問題。

但祖宗的祖宗的墳被掘了,畢竟影響太大,必須解決。

解決的方法,只能是自己做檢討。

事實證明,這是一個相當高明的方法,自從皇帝的祖墳被掘了後,上到洪承疇,下到小軍官,人心惶惶,唯恐這事拿自己開刀,據說左良玉連遺書都寫了,就等著拉去砍了,既然皇帝做了檢討,大家都放心了,可以幹活了。

當然,皇帝背了大鍋,小鍋也要有人背,鳳陽巡撫和巡按被幹掉,此事到此為止。

崇禎如此大度,並非他脾氣好,但凡是個人,刨了他的祖墳,都能跟你玩命,更何況是皇帝。

但沒辦法,畢竟手下就這些人,要把洪承疇、左良玉都幹掉了,誰來幹活?

對於這一點,洪承疇、左良玉是很清楚的,為保證腦袋明天還在脖子上,他們開始全力追擊起義軍。

說追擊,是比較勉強的,因為民軍的數量,大致有三十萬,而官軍,總共才四萬人。就算把一個人掰開兩個用,也沒法搞定。

好在,還有一個以一當十的人,曹文詔。

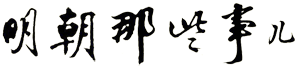

下一章:第7部:大結局 第十五章 一個文雅的人

上一章:第7部:大結局 第十三章 第二個猛人

好在,還有一個以一當十的人,曹文詔

朝代還在,祖墳就被人刨了的,只有明朝。

崇禎真是一位可憐的皇帝。

氣數盡了,神仙也沒辦法。作者辛苦,看得好累。

旱災,旱災,再旱災,再再旱災,再再再……

清朝混蛋,尤其是乾隆那個混蛋,文字獄;閉關鎖國;焚書改書……. 中國就這樣落後了…

張獻忠這個耳鼻青年

越看越累了,這書來來回回人物太多,出現也就那幾分鐘過去,走馬觀花,頭都大了。。

是啊是啊,有點狗尾續貂之嫌。按理說改朝換代的事應該有得一寫的嘛,可能當年明月也寫累了吧。

另外,明朝滅亡是氣數,這個也太不唯物了吧,關於那個有收入沒白銀的通貨緊縮原理,也實在是沒看懂,說來慚愧,鄙人還是經濟類專業的。如果財政並無赤字,收大於支,沒有白銀,可以用實物賑災嘛,以前總是說,農民起義是大地主兼并土地造成的,可當年明月先生偏偏說是旱災造成的,以我對當年明月先生的崇敬以及自身學識的淺薄,實在不知道該信誰的,希望後來的有識之士能解答一下。

當時的環境怎麼用實物賑災,沒有現在這麼發達的運輸條件,難度可想而知,況且張居正一條鞭法之後,朝廷收的稅都統一以貨幣上繳,通貨緊縮之後,朝廷收的只能越來越少,額,感覺說的好亂,將就著看吧

這些人已經走火入魔了,焚毀家園的事情縱使你說破天也圓不過去,還記得那句「宋江投降後,就去打方臘」,好歹宋江也是有想法的,我看這些人已經麻木不仁了。

其實大地主兼并這是不可否認的,災荒也是有的。西北本來就天乾物燥水源少,再加上兼并越來越嚴重,有田的偏不好好給人種,想種的卻沒田,再好的田沒人打理幾年下來也差勁了,所謂積重難返,如果每年收的糧食減去蛀蟲內耗遠不夠百姓吃,日復一日就歸結為旱災了。至於實物賑災,這問題搞的,我覺得明朝到那時候只能說是胖頭陀挺著將軍肚——稱重還行,不胖不瘦。政府這個頭腦其實瘦的沒幾兩肉了。未來樓友,經濟學上有個二八法則吧?皇親國戚大地主就是那二,掌握的財產卻是八,他們要是有這覺悟就不會連丈量土地都千方百計了,幾十萬人可不是小數目,至於小地主什麼的,估計也只敢偷偷行善了,實物賑災了也給淹沒了,敢明著來不搶光也給踩死。

那群滿清韃子真是氣死我也,要是我還在早就把他們給剁了

敢掘我祖墳,不得了了你們!看老子滅了你們!

回8,9樓,不同意最後一部狗尾續貂之說,相反,個人覺得這一部是寫的最好的一部。你們有沒有發現這一部是作者對於史料質疑最多的一部,而且每次質疑都有他自己的分析,個人覺得合情合理。而且假設你是作者,是照著史料寫方便,還是這樣方便?

作者並非主觀臆斷,字裡行間可以看出作者是花了很大心血的,甚至曾親自去當地考察,常常與史學家辯駁。可見作者嚴謹。

崇禎這段本身就很複雜,災患,外敵,財政,再加上明末流民成風,兵民必然嘩變,朝廷必然鎮壓。這些事本身就亂七八糟,再加上各野史眾說紛紜,難倒要一筆帶過?作者已經儘力讓大家看得輕鬆。但這段歷史實在難寫。

其實,大可不用,說作者如何如何,想想看完這部,對明末歷史是否有了更多了解這就夠了。

就清朝海禁政策來說,換歷史上任意一名皇帝,他們也會用這個方法。你想,中國的海岸線那麼長,來的外國人不會專挑一個地方上岸吧!也不可能整條海岸線都站著兵放哨吧!既然這樣,海禁也是合情合理的。又有些同志說了,影響了後來的發展,我只想說,別用今天的眼光看歷史。因為在古代,治國思想一直是強調重農抑商。誰敢改變,別人就會說誰是昏君。極少有人敢冒這個天下之大不違。而晚清不也是被西方打了之後,才從西方學得應該重商的嗎?後之視今,亦猶今之視昔。悲夫!

而文字獄就更正常了,你要知道封建社會是君主專制,不是民主的代名詞,更何況就算是到了今天差不多,只是沒那麼嚴重罷了。如果你是清朝皇帝,有人動不動喊反清復明,你會怎麼做?有一個簡單的方法,就是殺了他,你要知道那個時候沒有人權。只有專權,你這樣做,往大了說,為了黎民百姓,不受戰亂之苦。往小了說,為了穩固自己的政權。但是,客觀的說,文字獄確實過了。比如,個別是被人將反動詩文故意套上去的,還有就是一些深受傳統其害的,認為:爾乃蠻夷,非我族內。

看待歷史要客觀。

湊個熱鬧,無論是天災人禍,真的只能說是氣數已盡。

沒有李自成,也有王自成,沒有張獻忠,也有趙獻忠。

當一個政權,從上到下,從裡到外全部都爛透了的時候,縱使孫子復生,諸葛在世也沒辦法。

這和一個人是一樣的,精所神在,大病好醫。

如果是根子都爛了,一個感冒都會要他的命。

所以,當權者要看到脊樑所在。

找不到根本,都是緣木求魚。

私以為,目前的根本就是科技問題。

應大力提供研發科技的支持,特別是基礎科學。

樓上的,如果按照當時的情況,那些人都是眼中都是儒家八股,連普及教育都做不成,更不用說什麼科技普及了

更何況,程朱理學陸王心學都僅僅停留在文人及市民的階層,農村大多都是文盲。最後,無論哪一代皇帝是維持帝國的統治,皇帝是想不到而且不可能去搞什麼基礎科學的,頂多就是在消遣(如康熙)

孫殿英是孫承宗的後代 ,孫家被後金滿門抄斬

於遼東失守時,到了民國老孫家的後人又刨了愛新覺羅家的祖墳,真是報應啊。

明朝滅亡很大程度上是因為軍隊戰鬥力不高。

haha,寫得好啊。

侯洵看了那麼多人不知道怎麼看他兒子的,還有明軍戰鬥力不高根本原因在於沒錢於是小兵有軍功等於白搭,中高級將領有功都會情不自禁想起袁督師能不玩嗎?

呼籲政府:反腐倡廉,勢在必行

每晚都看’看完了以後還不知道幹啥了’決定複習一遍

太好了

明朝真有意思

換你是滿族統治者首要任務是推動國家大踏步還是保住特權地位

流寇

實行海禁關鍵是由於滿清的生產力不發達,卻推行薄薪制度,導致軍隊的軍餉不足,以致上級軍官吃空餉,下級軍官腐敗,軍人老想著第二產業,聽說平時八旗軍們連馬都沒騎過幾回,生怕累壞了馬,要軍人自行負責,一群人都到大街上打工去了,連大型軍演都沒人在乎,更何況平時訓練。八旗軍尚且如此,更何況綠營軍。你還指望什麼大邁步。

張獻忠就是個老痞子,要是王守仁先生還在,這老痞子早被滿門抄斬了!

明朝的通貨緊縮危機 1929的世界經濟危機爆發是一樣的 經濟發展太快 市場上流通的貨幣跟不上 於是惡性循環直到經濟崩潰 唯一的辦法是增加流動性 可是在明朝大量發行紙幣是有難度的

看到後邊,就覺得毛主席真的偉大!

中國曆朝歷代的興亡,天災為輔,人禍為主!只是苦了百姓!

陳奇瑜以無與倫比組織和策劃能力告訴我們,所謂勝利,是可以算出來的。

多算勝,少算不勝,而況於無算乎?

——孫子兵法陳總督最讓人吃驚的地方,倒不是他打了多少勝仗,而在於,他打這些勝仗的目的。

打多少仗,殺多少人,都不是最終目的,最終的目的是,再打一仗,把所有人都殺光。

而要實現這個目標,他必須把所有的

當年明月寫的真好,偶像、崇拜。

好在,還有一個以一當十的人,曹文詔。

–

–

明朝氣數將盡,只是苦了那些良將,倘若生在後金定是開國之良將,不世之英雄,可他們生在明朝,可惜,可惜

明後期的軍隊戰鬥力,大家和作者好象都忽略了一個問題。

軍戶制度的兵=民兵=戰力差 沒響沒地 只是混飽肚子

吃不飽=搶=反

將領的私兵=家丁=戰力強 軍隊的響和軍戶的地都用來養私兵了

後期明軍將領打仗主要靠私兵也就是家丁 普通的兵是用來湊數領響當炮灰用的。 打仗靠私兵家丁 這是個公開的秘密!!!!

這些將領的私兵家丁是走到哪兒帶都哪兒的

所以說 後期明軍有戰鬥力的軍隊都在私人手裡掌握著 其他軍隊都是流民。 這就是我們所看到的 明軍有時候特能打有時候特菜。

明朝就是因為實行了你說的政策才滅亡的 你說的政策明朝老早就實行了明朝末年,朝廷允許將領擁有自己的私家軍隊,叫做家丁,這些家丁都是將領從身強體壯的士兵中挑選出來的,作為將領的私人衛隊。這些家丁稱他們的將領為家主,是將領的私家軍隊,隨將領一起調動。大將的家丁裝備精良,訓練有素,具有非常強悍的戰鬥力。比如明朝末年,遼東總兵李成梁的三千家丁曾經打的蒙古人丟盔卸甲,他的三千家丁在他兒子李如松的帶領下一次衝鋒就把五萬日軍打得狼狽逃竄。在比如,戚繼光的戚家軍,只有三千人,戚繼光鎮守北方時,讓擁有四十萬鐵騎的蒙古大汗每次見到他的旗幟就繞道而行。將領可以擁有自己的軍隊為明朝平滅邊患作出巨大貢獻,然而,正是這個制度導致了明朝的滅亡。這一制度有以下幾個缺點:1.剋扣軍餉。將領的家丁朝廷是不出錢養的。所以將領必須通過剋扣其他士兵的軍餉和裝備來養活自己的軍隊。導致國家的軍隊羸弱不堪。正規軍比乞丐還要窮,還經常受將領家丁的欺負。所以國家正規軍士氣低落,將領也不願意管。2.養寇自重,遺患無窮。明朝的將領地位非常低,沒有邊患,將領就不能擁有自己的私家軍隊,沒有私家軍隊,就沒有和朝廷討價還價的本錢。很多將領為了的到朝廷的重視,有意縱容邊患,比如滅亡中國的滿清,就是在遼東總兵李成梁的扶持下發展壯大起來的,努爾哈赤就是遼東總兵李成梁家裡的一個奴隸。因為沒有滿清搗亂,李成梁就不能保存它的三千家丁。可惜李成梁養虎為患,李成梁活著時,努爾哈赤屁都不敢放一個,李成梁一死,努爾哈赤再也沒人制服的了他,滿清最終滅亡中國。中國人亡國滅種。3.保存實力。 明朝唯一有戰鬥力的就是將領的親兵對,然而家丁都是將領的私人武裝,將領哪裡捨得他們去送死,而正規軍又沒有戰鬥力,結果導致屢戰屢敗。而在清兵入關後,這些將領紛紛率領自己的家丁投降了蠻族,做了他們的先鋒隊,他的威力強大的家丁為滅亡中國發揮了巨大的作用,整個明朝,百分之八十的領土,都是都是這些將領的家丁打下來的。南明也是這些將領的親兵對攻滅的。 在看清朝的滅亡,其開端,恰恰也是因為漢族地主武裝開始掌握了武裝力量。

感覺當時明末不是缺乏先進的武器,而是缺乏敢戰的決心,體制問題,英勇作戰的不一定有好下場,戰功往往被吞沒,腐敗太厲害了!至於少數的家丁確實有戰鬥力,但是這些都是將領的私有財產!這些大將在有必勝的把握下才可能使家丁死戰的,當然要是強大到有遼東李成梁的八千家丁的話確實就是很厲害了!這才有軍隊的團體作戰,但是明末後基本都是只有幾百名家丁,不可否認這些家丁的單體戰鬥力還是比較強大的,但是缺乏團隊配合的能力。在於軍備方面,家丁的武器據考察還是都很先進的,畢竟這是將領的私有財產和生命的保障,在這一方面將領往往採取扣留軍餉來補足,

問責機制失靈 制度再好也是零(屁)

—給中央紀委書記王岐山同志的一封信

1月6日,《焦點訪談》報道了一產婦在內蒙赤峰一家醫院產子後,嬰兒被本院護士拐賣後的遭遇:找醫院,求院長說,你也是孩子的母親,幫幫忙,找找**護士(已經確定嫌疑人)。副院長說,他們做事都是憑良心(明明是狼心狗肺),這個事她管不了。找衛生局,一副局長說,你報了案就歸公安管,找公安局去吧。報案後,公安局經過努力工作,將作案人、嬰兒去向以及賣價都掌握的一清二楚了,最後,卻做出了一個令人匪夷所思的決定,這是個民事案件,不予立案,他們不能管。但是請注意,辦案民警接著冒出一句很無恥的話,說,這事也好辦,想找回孩子,我告訴你我們領導的電話(這是在暗示啊?全國人都聽明白了,受害人你卻不明白)。就這樣,產婦四處反映,四處碰壁,被踢來踢去,喊天天不應,叫地地不靈。

看後非常氣憤。那些人為什麼如此冷漠、如此無恥、如此膽大不作為?

我們探尋一下(答案就在現實中):

像上面這種事,大多老百姓都是選擇花錢解決,即使你想不到,沒關係,警察會暗示你。沒辦法。

如果你過於愚鈍,或者過於相信法律,或者過於相信上面就是要伸張正義,你的故事肯定會很曲折,代價(包括精神的經濟的)也會更大。

假如你幸運地見到了「小蒼蠅」的上級。有的會好言好語勸你,回去吧,我給過問一下,你們放心吧。有的會置之不理,受害人不罷休,領導惱了,讓保安或者城管(一定是個臨時的)轟人,你膽敢反抗,就弄殘你。不過你放心,一般是找不到…過程肯定比編劇寫的慘,但結果就一個,沒有結果。

如果天不絕人,正好總理來視察,正好又不按常規出牌,正好又改變了路線,正好是朝你住的那個方向,正好你在那裡,正好總理上去詢問了你,問你有什麼困難,於是很快,一般是不過夜,孩子回了。這就好比天上掉下個金元寶,正好跌在了你的錢包里。

如果沒那個運氣,而且你還有點經濟能力,就在北京租個地下室,每天在中央電視台門前等吧,期限誰也不知道。如果中央台正好要做個這方面的節目,而且又正好問到了你,還給上了焦點訪談。當地領導肯定會連夜開會,連夜解決。恭喜你。這就好比天上下了一點雨,正好砸在了你的頭上。我建議,你趕快買張彩票吧。

那些不作為者,也可能被處分,不過你不要高興的太早了,因為:

一是有的處分不痛不癢,也就是個停職、警告、記過、記大過,他們權當撓了一次痒痒。降級也無妨,不就是個級別嗎,慈禧啥級別也沒有,不是照樣管著皇上,權利在手啊。有個用公款喝死人的部級幹部,就是給降了一級,權一點也沒小。茅台酒照樣喝,唯一要操心的,找陪酒找個量大的就行了。

免職,它的另一種說法就叫短暫休息,不多說了。

撤職也不怕,因為領導說國家培養一個幹部不容易,最多清閑兩年,東山再起是必須的,說不定新職位比原來的油水還大。

罪大的判刑,你總滿意了吧。嘿,人家可不是普通老百姓,保外就醫是可以的。原來身在官場,想坐個好車也不能,現在無官一身輕,坐著寶馬,想逛那逛那。….

以上都有活生生的事實。我們知道這不是主流,但他的負作用極大,導向極壞。老百姓看到了很生氣,那些「小蒼蠅」知道了是高興,僅有的畏懼之心變成僥倖心理,僥倖心理逐漸變成了常態心理。於是「小蒼蠅」越來越多,失職、瀆職、不作為、亂作為,吃拿卡要屢見不鮮,腐敗呈蔓延之勢。

群眾的合法訴求渠道不通暢,尤其是狀告集體決策(如強拆),根本無門。處分不嚴肅,甚至成了走過場。

一句話,我們的問責機制失靈了。

容我啰嗦,先解釋「機制」一詞。它原指機械原理,最簡潔最直觀的現象就是:發動機啟動後,各部件協同運轉。這是常態。如果有部件不運轉,就是有了毛病,需要機械師的維護。

把這個原理引進來,治理國家,就產生了許多名詞,問責機制就是其中之一。理想狀態是,私權公權受到不法侵害,只要有人告狀或舉報,政府相關部門就應該行動起來,查明情況,或依章或依紀或依法,酌情處理。在這個「機制」里,告狀人是「發動機」,政府部門是「機器部件」,同時又是其以下環節的機械師,國家信訪局是總機械師,常委是高級機械師。但現實給人的感覺是,「發動機」很難帶動各「部件」,總機械師也不大起作用,好像高級機械師不出手,什麼事情也解決不了。

我們的問責機制真的失靈了。

如果群眾的監督不起作用,其它任何監督都是杯水車薪。如果什麼事情都需要總理出面,這是非常可怕的事情。

問責機制失靈,制度的執行只是一陣風,最終都是一紙空文。

46樓走錯路了,應該去上訪而不是來看書

其實崇禎時期的事最多,明月要是詳細寫,至少能寫兩部

作者很喜歡用現代稱謂加在古人名字的後面。 比如,某某同志。

開始也覺得無妨,但沒想到作者樂此不疲,居然通篇用此法,使人覺得十分無聊。 作者的目的是什麼? 幽默? 我看是黔驢技窮。

Wonderful exoanaltipn of facts available here.

16樓個sb,禁海讓中國不能順應歷史發展,逐漸落後,導致清末八國聯軍,可是只起到了一小部分的積極作用。TM的文字獄,更坑爹,知識分子不敢過問政治,清朝逐漸落後。

歷史不止一次告訴我們,一個國家的滅亡,不是由最後一個繼承者導致的.

民軍30 W, 官軍 4W, 7:1 你說誰贏得幾率大.而且民軍從起義到現在都戰鬥了好幾年了,算不上很多的戰爭經驗,但是對於有數量優勢的他們已經足夠了.

49樓看不慣麻煩滾遠點 這本書又不是為你一個人而寫的 同志這兩個字刺痛你了? 你是同志嗎?

先生、同志等現稱謂加在後面使這個人物活靈活現,而不是冷冰冰的歷史文字(名字),49樓文盲……

回10樓的疑惑,事實上地主兼并土地對農民傷害不大,農民之所以為佃農就是因為根本沒有足夠財力獲取土地所有權,土地所有歸誰農民都無所謂,反正絕對不是自己的,只要有田種有收成,課稅繳租不要太高(正如作者說的百分之四十的稅率還好)能填飽肚子就可以了。

至於賑災問題,要知道偌大中國用實物去賑災,這麼多柴米油鹽醬醋茶布長途運輸(尤其從江南運動西北)那是不現實,耗費人力物力,賑災不行還賠本(而且某部分東西還容易過期變質(古代保鮮技術不發達)),因此在貨幣經濟已經稍有成效的明朝,硬通貨(白銀)賑災才是最高效及時的。總而言之,正如作者所說,這是個複雜的經濟問題,物物交換這種簡單的自然經濟思維在那個時代已經不適用了

為什麼民兵越打反而越多了

小冰河時代毀了明朝

明朝的人呢??

張獻忠,你你你還刨祖墳

「抓到去鳳陽的,恰好是張獻忠、高迎祥、李自成」講史何來恰好?有事後諸葛亮之嫌

李自成傻bi

你們慢慢聊。

49樓,我不同意你

沒白銀導致通貨緊縮的原理我有點想法,非專業評論有不足之處請見諒。白銀不足的問題導致通貨緊縮就好比經濟發展良好,去創業大家基本上都能成功,但是缺乏創業的第一筆啟動資金,這個啟動資金就是白銀,但是白銀是一種天然的礦物質,流通的數量實在是有限,導致儘管市場很好,可是大家缺乏白銀就沒法創業,也就沒法刺激經濟。而之前也提到過明朝紙幣實在是不給力,如果紙幣給力的話,就可以通過短期的紙幣超發來活躍經濟,在後期有收益後再開始回收超發的紙幣,以此來減緩通貨膨脹。可以去讀讀《世界史就是一部貨幣史》,裡面有類似的橋段

這民軍和那個無產階級領導的以廣大基層百姓為根本的政權很像也,而且流動、游擊就像是長征一般,以前沒了解明史,現在來看簡直……太炸裂了。