【絕世高人】

胡宗憲尋找的,不是個把能打的和尚,武林高手打打群架還行,在千軍萬馬的戰場上,也只是廢柴一根,只有運籌帷幄的將領,才能為他解決根本問題。

幸運的是,他沒費多少功夫,就找到了第一個人選。

在胡宗憲沒來之前,俞大猷已孤軍奮戰了很久。

俞大猷,福建晉江人,弘治十七年(1504)生人,家庭比較貧困。

但他的運氣還不錯,祖上是世襲百戶,雖說不是什麼大官,畢竟有口飯吃。父親死後,他繼承了百戶爵位,嘉靖十四年(1535), 俞大猷更進一步,在當年的武會試中一舉中第,成為千戶,並被分配駐守金門。

俞大猷同志的早年經歷就是如此,看上去毫無特別之處,然而這只是表面現象,實際上,這位仁兄是一位了不得的絕世高人。

本文所用史料眾多,且來源龐雜,還包括十幾種明清刻本,為了不影響閱讀,加上我這人比較懶,故文中未註明史料出處和史籍原文,但此處必須破例,因為下面即將講述的內容實在過於離奇,如不舉出實據,估計難逃忽悠之嫌,故列文如下:

〖「予昔聞河南少林寺有神傳擊劍之技,後自雲中回取道至寺。

僧自負精其技者千餘人,咸出見呈之。視其技,已失古人真訣。明告眾僧,皆曰:『願受指教。』予曰:『此必積之歲月而後得也。』」〗

看不明白不要緊,我來解釋。

這段話的意思是,我聽說河南的少林寺武藝高明,所以專門前去拜訪,寺里的和尚十分囂張地告訴我,他們這裡的僧人武藝高強,且人數眾多,還拉出了幾個表演給我看。

我看過之後,覺得這幫人實在不爭氣,老祖宗的真傳都給丟了,就明白告訴和尚們,你們這套已經不行了,趁早一邊涼快去。和尚們十分謙虛地對我說:願意接受我的指教。而我也十分囂張地告訴他們:

你們還要練很久才行。

鄭重聲明,這話不是我說的,要找人算帳請諸位去找俞大猷同志,與我無關,因為此文就出自俞大猷同志的自述文集。

我雖然不願幫俞大猷背黑鍋,卻可以替他證明一點,那就是俞先生的的確確是一位功夫了得的絕頂高手。

從童年開始,俞大猷就是個特別的人物,和眾多成功人士一樣,他喜歡讀書,可他讀的卻不是大學、中庸之類的考試書目,而是一本奇特的著作——易經。

要說這本書,那可真算得上是萬金油,上至外星生物,天外來客,下到世界文明,人類前途,都可以從這本書里推出來,反正隨你去讀。

俞大猷就是易經解讀派的忠實會員,他苦讀多年,終有所悟,萬幸的是,這位兄台沒有走火入魔,擺攤算命,多少還是讀出了點名堂——兵法。

從易經中,俞大猷領悟了所謂百萬合一之兵法(雖將百萬,可使合為一人也)。雖然說起來比較玄乎,但從後來的實際效果看,這套理論倒也不全是忽悠。

而在兵法之外,俞大猷在另一工種上的成就可謂驚世駭俗,那就是武學,他曾拜當時的著名劍客李良欽為師,學習劍術。他的天賦極高,外加勤學苦練,武藝非常精湛。

特別是劍法,他十分擅使「荊楚長劍」,據說劍法已至化境。曾有數十人看他不順眼,打算群毆他一頓,結果被他打得落花流水,奪路而逃。

俞兄不但武藝了得,還善於總結經驗,曾著有武學專著《劍經》,後來在清除倭寇的同時,也順道闖蕩江湖,屢次和人拼刀比劍,在砍砍殺殺中不斷磨練劍法,嘉靖四十年(1561)的時候,估計是周圍的人都打遍了,這位仁兄覺得沒意思了,就跑到外面去找人打。前述的少林寺事件就發生在這段時間內。

很明顯,在這段自述里,俞大猷故意忽略了一個重要內容,要知道,少林和尚雖然吃素,卻不好欺負,你俞大猷跑這麼遠,人家給你演示武藝,你還說人家不行,一句話,你就是來砸場子的。

雖然俞大猷沒有寫,但我們有理由相信,他在少林寺是鬧過事的,就算沒有動刀動槍,至少也是露了兩手,不然人家憑什麼「皆曰:願受指教」。

估計俞大猷同志還是有點覺悟,覺得自己這事幹得不地道,所以也沒多提,不過從他讓人家多練幾年的口氣看,他也不是什麼省油的燈。

俞大俠仗劍打遍天下,縱橫江湖,可謂風光無限,但在遇到胡宗憲之前,作為一個極具稟賦的軍事天才,他的經歷只能用一個詞來概括——哭笑不得。

俞大猷這輩子的前四十年是十分鬱悶的,因為他比較喜歡管閑事,守金門的時候,他上書監司,要求打擊海賊。結果被打了一頓,得到了上級的答覆:

「你個屁大的小官,憑什麼上書?」

憑什麼小官就不能上書?俞大猷不明白。

挨了這頓莫名其妙的打,俞大猷依然我行我素。

不久之後,安南地區叛亂,兵部尚書毛伯溫準備出戰,按說這事和他沒關係,但俞大猷再次挺身而出管了閑事。

他向毛伯溫上書,陳述了自己的用兵方案,請求從軍。

尚書大人看到了他的上書,十分欣賞,誇獎了他,卻不用他。

誇了我,為什麼不用我?俞大猷還是不明白。

這又是一件莫名其妙的事情,但俞大猷仍不氣餒。

嘉靖二十一年(1542),機會又來了,俺答進攻山西,皇帝下令在全國範圍內選拔作戰人才。俞大猷報了名,這次運氣似乎不錯,毛尚書看到了他的名字,把他推薦給了宣大總督翟鵬。

這是一個非同小可的推薦,所謂宣大總督,是明朝邊疆的兩大最高長官之一(另一個是薊遼總督),一般都是正部級官員擔任,作為兵部尚書的推薦人,俞大猷前途閃閃放光芒。

畢竟是兵部領導的面子,翟鵬親自接見了俞大猷,隨口問了他一些軍事問題,結果卻讓他大吃一驚。

翟鵬原以為這人是個關係戶,沒多大能耐,打算應付一下了事,可是俞大俠卻反客為主,侃侃而談,堂上眾人大驚失色。

就在大家目瞪口呆的時候,一件讓他們更為吃驚的事情發生了,翟總督竟然離開座位,主動走下台來,向俞大猷行禮。

這是絕對的爆炸性新聞,是百年難得一見的景象。

翟鵬並不是武將,他是文官,因為按照明代慣例,除個別情況外,只有文官才能擔任高級軍事長官,即使同樣品級,文官的地位也要高於武將。而在許多文進士的眼中,武將都是一群沒讀過書的大老粗,武進士也不例外。

然而正部級總督翟鵬,向眼前的無名小輩俞大猷行禮了,因為他的才學與執著。

按說事情到了這裡,俞大俠應該翻身了,可是最讓人匪夷所思的事情,也就發生在這兒。

雖然總督向他行禮,雖然總督知道他的才學,但總督還是不用他!

都到了這個份上,為什麼就是不用我呢?俞大猷抓破腦袋也不明白(我也是)。

鬱悶的日子還是過去了,老上級毛伯溫最終提拔了他,先把他派到福建打海盜,這位兄弟二話不說,剛到地方衣服都不換就親自帶兵上陣,幹掉對方三百多人,上級看他如此生猛,又派他去廣東鎮壓少數民族叛動。

在廣東,俞大猷第一次全方位展現了他的牛人本色。他沒有調集大軍進攻,卻只是帶了幾個隨從,找到了叛軍的巢穴,勸告他們歸順朝廷。

當然,空口說白話是沒用的,叛軍也不是白痴,為加強說服教育的效力,形象展現不投降的後果,俞大俠趁興當場表演了自己的老本行——劍術,一套劍法耍得虎虎生威,煞有聲勢,把叛軍兄弟糊得一楞一楞,末了還美其名曰:教習擊劍。

叛軍倒也不是嚇大的,他們很快就推出了自己的精神領袖——一個據說打死過老虎的人,繼續頑抗明軍。

但俞大俠明顯比老虎厲害,他沒費多大勁就幹掉了這位打虎英雄,最終平定叛亂。

折騰來折騰去,俞大俠終於翻了身,嘉靖三十一年(1542), 俞大猷調任寧波參將,不久後又升任蘇松副總兵(相當于軍分區副司令員)。

此時,張經已經上任,俞大猷是他的下屬。

之後就是以前講過的那些事,趙文華搗亂,催促張經出戰,張經準備不足,不願出戰,一拖再拖。

然而在這一幕的背後,還隱藏著另一個細節:

張經是拒絕出戰的,但為了給趙文華面子,他曾命令另一位將領出擊倭寇,而這個人正是俞大猷。

出乎意料的是,一向積極肯干、愛管閑事的俞大猷竟然拒絕了,原因很簡單:當時倭寇有兩萬人,他手下只有三百兵,而俞大俠是學過算術的。

俞大俠雖然熱血沸騰,卻也不想平白無故人間蒸發,張總督這事幹得實在不地道,事情也成了連環套,趙文華催張經,張經催俞大猷,俞大猷不幹。

俞大俠就這樣硬挺著,一直挺到了王江涇大捷。在這次戰役中,他不計前嫌,協同張經,大破倭寇,立下戰功。

可是事情壞就壞在這個不計前嫌上。

由於他表現過於英勇,趙文華認死了他是張經的人,搶了他的功勞,還找機會整他,貶了他的官。無奈之下,胡宗憲也只能保持沉默。

俞大猷這輩子過得實在不容易,總是遇上一些莫名其妙的事情,明明被賞識,居然不陞官,明明打了勝仗,居然被降職。

不要急,俞大俠,更莫名其妙的事情還在後頭。

被貶官的俞大猷不喊冤,也不氣餒,王江涇大捷之後不久,他作為蘇松巡撫曹邦輔的下屬,參加了滸墅戰役,再次大破倭寇,按說事情到這裡,也算圓滿完結了。

可是(這個詞經常出現在俞大猷的人生中),不久後,閑不住的俞大猷又參加了胡宗憲的追擊戰(即之前提到的那次),雖然最終戰敗,但俞大猷在戰鬥中傾盡全力,表現十分英勇。

其實有時候,十分英勇也不是個好事。

戰後,趙文華故伎重演,把責任推給了曹邦輔,曹巡撫氣得想撞牆,恨透了趙文華和胡宗憲,但是嚴老太爺在中央呆著,他也不想去摸老虎屁股,於是一怒之下,瞄準了俞大猷。

曹巡撫在上書中大罵俞大猷,說他縱敵逃竄,之所以會下此黑手,只是因為俞大猷同志在跟隨胡宗憲作戰中過於英勇,曹邦輔據此認定,俞大俠必定是胡宗憲的人。

這一狀告得相當黑,連皇帝都發怒了,暴跳如雷,免去了俞大猷的世襲百戶,讓他安分守己,否則砍頭示眾。

不計前嫌,就是張經的人,惡整。十分英勇,就是胡宗憲的人,還是惡整。俞大猷徹底鬱悶了。

皇帝諭令下來後,幾乎所有的人一致認為,俞大猷再不會鬧騰,也不會再多管閑事了。

然而俞大猷收起了諭令,叫來了自己的副手王崇古,對他下達了一道命令:準備出海,追擊倭寇。不久之後,他的艦隊在老鸛嘴截獲倭寇,並發動總攻,焚毀敵巨艦八艘,殺敵一千餘人。

這是一次真正意義上的冒險,並沒有人要求俞大猷這樣做,而根據以往經驗,他打贏了未必有功,打輸了卻必定有過。對他而言,打這一仗沒有好處,只有吃虧。

但是他仍然這樣做了,他不怕吃虧。

這已經不是第一次了,自嘉靖十四年(1535)以來,這位仁兄在官場里吃了無數悶虧,背了無數黑鍋,只是因為他的愛管閑事,因為他的忠於職守,因為他報效國家的執著。

俞大猷就是這樣一個執著的人,因為執著而偉大。

其實一直以來遭受不公正待遇的俞大猷並不孤獨,因為有一個人始終在注視著他,這個人就是胡宗憲。

通過幾年的觀察,胡宗憲了解並理解了這個人,他相信此人正是他苦苦尋找的理想人選,並將成為他的得力助手。於是當嘉靖三十五年(1556),都督劉遠因為作戰不利被撤職後,胡宗憲通過趙文華的關係,獲得了內閣的支持,將俞大猷扶上了浙江總兵官(大致相當於浙江軍分區司令員)的寶座。

這是胡宗憲找到的第一個關鍵人物。

但隨著抗倭工作的不斷深入,胡宗憲發現,他的精力和智商已經無法適應繁重而複雜的事務,所以絕頂聰明的胡宗憲,決定招聘一個幕僚,而招聘的首要條件,就是這個人要比他更聰明。

很快,他就找到了第二個關鍵的人:

四百年後,國畫大師齊白石老先生曾在瞻仰一幅古人作品時,發出這樣的感嘆:願為青藤門下走狗!

這句話的通俗意思是,如果我能到青藤門下,給他當條狗,就心滿意足了。

青藤者,徐渭也,徐渭者,徐文長也。

在明代,有所謂三大才子之稱,入選的條件很簡單:博覽群書、博學多才,但事實證明,由於競爭激烈,越簡單的標準越難達成,評來評去,連唐伯虎兄這樣的人才最終也沒能擠進去。

所以最終能贏得公認,獲此殊榮的,只有三個人:解縉、楊慎、徐渭。

作為永樂大典的總編官,解縉被公認為博學第一,而跟皇帝過不去,聚眾鬧事的楊慎,因為整天呆在山溝里,無事可干,據說讀遍了天下群書,被推為博覽第一。

徐渭之所以排在第三,不是他的學問差,只是因為他生得晚。論博學,他不如解縉,論博覽,他不如楊慎,然而他卻成為了三人之中,名聲最大,傳說最多的人物。

獲此殊榮,此人實在當之無愧。

徐渭,正德十六年(1521)生,浙江紹興人,平生一大癖好是給自己取名字外號,曾用名數不勝數,如徐文清、青藤道士、田水月、漱老人等等等等,當然其中最有名的,還是徐文長。

張愛玲曾經說過,出名要趁早,而徐渭兄絕對符合張小姐的說法,因為他出名的時候,只有十歲。

在上小學三年級、漢字尚未認全的年齡,徐渭已經完成了一項壯舉,他通讀了著名文學家楊雄的名文《解嘲》,但這位牛人並不滿足於讀懂,他還別出心裁,改寫了這篇著名文章(即今天的所謂惡搞),最後還給自己大作起了個比較對仗的名字——《釋毀》。

徐渭絕對是中國歷史上的著名人物,他少年時期的傳奇故事可謂是家喻戶曉,在我還不知道唐伯虎兄有八個老婆的時候,就已經聽說過徐文長智鬥地主、徐文長智懲貪官之類的故事。

雖然傳說十分動聽,但我卻可以肯定,其中大部分都是假的。因為真正的徐渭先生,是沒有精力去干這些閑事的,在三十歲之前,他一直忙著干一件事——考試。

徐渭的前二十年還是很順利的,二十歲時,他考中了秀才,此時他的名聲已經不小了,恰好當時的吏部郎中薛蕙到了浙江,聽說了他的才能,叫來一聊,頓時驚為天人,連連讚譽他是最傑出的人才。

有了這位中央正廳級別幹部的吹捧,徐渭的名氣更大了,他抖擻精神,準備再接再厲,參加鄉試考取舉人,直至那最後的目的地——北京。

在春風得意的徐渭看來,這不過是走個程序而已。

毫無疑問,徐渭確實是個少有的天才,他多才多藝,年紀輕輕就名滿全國,然而在個人前途問題上,他卻犯了個致命的認識錯誤。

因為科舉考試,只認進士,不認天才。

一說起明代的科舉考試製度,總是千人踩、萬人踹,什麼葬送人才,禁錮思想等等,比黑社會還黑,比十大酷刑還狠,但歷史已經證明,在那年頭,這是一個最為科學的制度。

在科舉的考場上,沒有絕對的公正,卻有相對的公平,無論你是世家子弟,還是貧苦百姓,要想奔出美好前途,只有一個選擇——拿起手中的筆,把那張考卷答完。然後封上你的姓名,等待著命運的來臨。

事實證明,好好學習,天天向上,才是中第的最佳途徑,想玩花樣,走後門,幾乎肯定是死路一條。

在明代考場上,作弊不是鬧著玩的,進去之前要搜身,如果夾帶,就要取消考試資格,幾年內不準再考,要是你膽子再大一點,準備搞點串通考官、買份考題之類的招數,最好還是先收拾行李,安排後事。

因為當年干這行風險極大,一旦被發現,殺頭或是流放,那都是說不準的事兒。

作弊難度過大,想搞歪門邪道的諸位朋友,估計只能靠拉關係走後門,但殘酷的事實告訴我們,即使你是當朝首輔的兒子,也只能說明你的悲哀,因為在整個明代,高幹子弟參加科舉大都沒有什麼好名次,要是你真走了狗屎運,考了前幾名,也不要忙著高興,恰恰相反,這意味著你爹很快就要遭殃。

明代歷任首輔如張居正、王錫爵等,雖然平時在朝中威風八面,但只要聽說兒子考了前幾名,就會馬上去洗把臉,準備迎接即將到來的謾罵。因為根據慣例,兒子的捷報剛送到,最多幾個時辰,言官的罵章就要到了,什麼子憑父貴、作弊嫌疑之類,鋪天蓋地。

明代的言官們是很有民主精神的,幾乎個個都有糞土當年萬戶侯的氣度,外加唾液系統非常發達,且極具窮追猛打的狗仔隊精神,遇到這種事情當然不會放過,逮住就咬,咬住就不放。

而要向從這漫天口水裡爬起來,是需要相當的勇氣和臉皮的,比如那位後來的首輔王錫爵,兒子中了鄉試第一名後,實在禁不住罵,竟然把兒子趕回了家,直到十三年後,他早已卸任回家,才讓兒子參加會試。

當然了,老子是朝廷高級幹部,兒子考試名列前茅,卻不挨罵的,也還是有的,不過是絕無僅有,這對英雄父子,就是楊廷和,以及他的兒子,三大才子之一的楊慎。

楊慎兄考中了狀元,老爹卻沒有挨罵,這是因為楊慎兄名聲太大,水平太牛,牛到大家達成共識,如果楊慎考不中,那才說明考試有問題。

同樣的命運似乎又降臨到了徐渭的身上,他名聞天下,才高八斗,去參加小小的鄉試,所有的人都認為,中舉對他而言,不過是個名次問題。

可是上天偏偏要玩徐渭一把,他第一次參加鄉試,沒有考中。沒關係,擦擦汗,三年後接著考。

第二次,徐渭又沒有考中,老天爺玩了他第二把。

同樣的遊戲發生在三年後,徐渭第三次落第了。

鬱悶到極點的徐渭遇到了一個無法解答的難題——為什麼就是考不中呢?

正是在這人生最艱難的時候,他遇見了改變他一生的人——胡宗憲。

在那次追擊戰失利後,打了敗仗的胡宗憲已經不是浙江巡撫了,但出人意料的是,這位仁兄非但沒有降職,反而升任了總督。

因為他的靠山趙文華充分地發揮了自己栽贓的特長,不但把有功的曹邦輔貶了官,還順帶捎上了當時的總督楊宜,硬給他背了個領導責任。

於是曹邦輔和楊宜就此走人,胡宗憲成為了新任總督,他終於可以全力以赴地開始自己的雄圖大業。

在這之後不久,他聽說了關於徐渭的種種傳說,經過實際考察,他決定收編這位才子,作為自己的幕僚參謀。

胡宗憲天性聰明絕頂,是一個十分自負的人,他雖然逢迎趙文華和嚴嵩,但在心底里卻根本瞧不起這兩個人,而此時的他,更是威風八面,上有嚴嵩撐腰,下有心腹爪牙,除了福建和浙江外,連南直隸、廣東各省都要賣他的面子。

這也就罷了,偏偏這位胡總督還是個相當可怕的人,據史料記載,胡宗憲生來相貌非凡,而且有一種逼人的氣勢,不怒自威,大致相當於今天所說的官威,令人望而生畏。

比如俞大猷,這位同志是出名的硬骨頭,敢于堅持原則,不怕丟飯碗,外加還有一身縱橫天下的武藝,曾有人戲言,就算他死了,黑白無常都不敢來帶他走。

但就是這麼一位響噹噹的大俠,浙江軍分區司令員,每次遇到胡宗憲的時候都小心翼翼,連頭都不敢抬,有時還會發抖。

相對而言,徐渭的層次實在太低,連個舉人都考不中,雖然有名,也只是個有名的窮光蛋而已。

現在總督看上了窮光蛋,打算請他當幕僚(師爺)。在紹興一帶,當師爺是常事,但能遇到胡宗憲這樣的大主顧,還是可遇不可求的,更何況是人家主動來請,在很多人看來,這是天上掉下來的餡餅。

徐渭還是比較直率的,面對總督的使者,他用一口流利的紹興話快速作出了回答,但他說完之後,使者卻一動不動——實在聽不懂。

無奈之下,使者請來了翻譯,這才了解了徐渭的意思,真可謂是言簡意賅——從哪裡來,回哪裡去!誰讓你來,你讓他來!

面對這位超級牛人,使者也無話可說,只好乖乖回去,哆哆嗦嗦地轉達了這位窮秀才的原話。

然而出乎所有人的意料,一貫狂傲不羈的胡宗憲竟然沒有發火,他思索片刻,便對下屬說道:我去找他。

驕橫的胡總督竟然讓步了,讓步給一個窮秀才,這是一件令人匪夷所思的怪事。

然而事實證明,胡總督沒有做虧本買賣,和這位窮秀才後來作出的貢獻相比,別說是讓步,讓他磕頭他都值了。

自古以來,風流才子就是很多高官拉攏的對象,但實際上,這些所謂才子除了吟詩作對、附庸風雅外,並沒有任何作用。比如著名的王羲之、王徽之父子,字寫得很好,詩文也很不錯,但在日常工作中,他們則應該直接被劃入低能一族。

王羲之就不說了,官做得不小,卻幾十年如一日領工資,混日子,他的兒子王徽之更離譜,這位仁兄曾在軍中當過騎兵參軍,多少也算個武官,但整天只是東遊西盪,啥事不幹,渾似夢遊。有一天,有人問了他這樣一個問題:

「你到底是幹什麼的?」

王徽之同志認真地思考了這個問題,作出了回答:

「我經常看見有人牽著馬在我前面走,我可能是管馬的。」

在歷史中,這種才子兼白痴可謂是數不勝數,而徐渭似乎也應歸入此類。

因為徐渭的情況和以上兩位十分類似,他身負盛名,且多才多藝,十分擅長書法、繪畫、詩文,齊白石老先生看了他的畫,便願意到他門下當條狗,雖是個人意願不好推廣,倒也充分體現了徐渭的繪畫水平。

然而對於大眾的厚愛,徐渭兄卻十分低調,極其謙虛,從他的自我評價中可見一斑:

吾書第一,詩次之,文次之,畫又次之。

照這個說法,讓後人敬佩不已的高超畫技,竟然是徐渭先生最不用心(相對而言)的專業,實在是聳人聽聞。

萬幸的是,徐渭先生並不孤獨,因為據我所知,還有一位廣為人民群眾傳頌的人,也有著相同的繪畫水平,他就是著名的神筆馬良同志。

牛到這個程度,也算是相當可以了,然而牛得上了天的徐渭先生,在現實生活中卻是相當失敗,讀了二十多年書,連舉人都考不中,基本生活也無法保障,似乎比那位王徽之也好不了多少。

可是胡宗憲依然親自前去拜訪了他,操著一口徽州話,連說帶比劃,糊弄了半天,終於把人帶了回去。

胡宗憲是一個喜歡實幹的人,極度討厭說空話的文人,而他之所以對徐渭如此看重,如獲至寶,只是基於自己的一個直覺判斷——除了詩詞書畫外,這個人還有著更為出眾的能力。

他的判斷是正確的。

事實上,徐渭對自己的能力排序是錯誤的,因為他最突出的能力既不是繪畫,也不是書法,更不是詩詞,而是兵法。

徐渭是一個精通兵法的人,且絕非紙上談兵,這也是個怪事,胡宗憲懂兵法,那是在邊界喝了幾年風,看了無數死人,千辛萬苦才有所悟。

徐秀才天天坐在家裡,也沒機會上戰場觀摩,光憑几本兵書就熟知兵法作戰,只能說他太有才了。

就這樣,穿著一身破衣爛衫的徐渭,大搖大擺地進了總督府,他也真不把自己當外人,好吃好穿不說,看見什麼好就拿什麼,除了胡宗憲的老婆,沒有他不敢開口要的。

更為滑稽的是,這位仁兄吃飽了飯後,就喜歡四處瞎轉悠,不分場合不分地點,有一次胡宗憲在議事堂召開重要軍事會議,與會者包括俞大猷、盧鏜等高級將領,大家正屏氣凝神地聽胡總督訓話,徐渭突然闖了進來。

看見這位師爺門都不敲,疾行而入,胡宗憲還以為有何緊急事務,當即閉上嘴,等著徐先生的指示,總督不說話,自然沒人敢出聲,於是會場一片寂靜,大家聚精會神地看著這位天外來客。

徐師爺果然不同凡響,在眾人的目光注視中,他一言不發,輕鬆自如地繞場一周,然後揚長而去。

所有的人都目瞪口呆,半天才回過神來:這人莫不是個神經病吧?

胡宗憲是一個十分嚴肅的人,對下屬也缺乏耐心,動輒質問謾罵,誰要敢在他開會的時候來這麼一手,打個半死拖出去喂狗也不奇怪。

然而對這位拿他開涮的窮秀才,胡宗憲卻表現出了極大的容忍,壓根就沒提過這事,放任不管。

胡宗憲的謙虛謹慎收到了回報,在度過開始的磨合期後,徐渭開始映射出耀眼的光芒,他的文筆極好,切中要點,上至皇帝,下到縣府,胡宗憲的一切來往公文都由他包辦,連老牌公文專家嚴嵩都幾次來信,表揚胡宗憲的公文寫作。

然而對胡宗憲影響深遠的,並不是這些往來文書,而是一次不經意的談話。

成為總督的胡宗憲原本以為,在他的光輝領導下,倭寇之亂可以很快平息,但自嘉靖三十四年(1555)後,這場禍亂卻越發嚴重,搶劫犯們越來越勤奮,每年都要來光顧幾十次。胡宗憲不肯示弱,分兵出擊,全力進剿,結果卻是敗多勝少,入不敷出。

就在胡宗憲又一次為戰敗抓耳撓腮、苦思對策的時候,徐渭來到他的身邊,對焦頭爛額的總督大人說了這樣一句話:先定大局,謀而後動。

胡宗憲就此找到了通往勝利的道路。

他終於醒悟,原來一直以來,自己都在為一城一池之得失拚命,而獲取勝利的關鍵,他卻從未把握。

撩開了前方的重重迷霧,胡宗憲終於發現,在那些亂七八糟的漁民、海盜、日本人、西班牙人、葡萄牙人的背後,隱藏著兩個真正的對手。

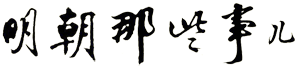

下一章:第4部:粉飾太平 第十四章 強敵

上一章:第4部:粉飾太平 第十二章 東南的奇才

文筆越來越拖沓,沒有了之前幾部的行雲流水,有湊字數嫌疑

幽默詼諧的語言,緊湊的邏輯思維,一個個小故事充分還原了歷史真像。因為你,我開始喜歡歷史,謝謝你,石悅!

明朝才是世界上最民主的… …

實在是羅嗦了,堅持到目前《明朝》成了雞肋,食之無味,棄之可惜!

樓上,你實在是不必堅持了,去看原著吧,24史啥的…我支持你!

是不是真的。

何必湊字?想湊字還不如多寫一些無關痛癢的人物,

恰好本人藏有《劍經》一書,此書實為棍法。所謂「荊楚長劍」就是長棍,又叫白梃。少林寺有一家棍,既俞家棍的音誤。可惜我宅男一個,沒據此書練過一天棍法。不過總法決看了一些,略有所得。

比古書好,比原來差

上樓 是真人嗎、

答曰,不是

樓上的,當然是真人!難道還能是假人不成!只是此明月非彼明月也!哎!

徐老頭真牛Ⅹ !

明朝的歷史看了一半就發現,大明的牛人比我朝牛多了,囫圇抓個把牛人放在當今我朝,什麼小島,倭寇,表哥都不在了。我為我生在本朝感到悲哀。

那個俞大猷為什麼沒被選為官,要知道朝廷幾位大佬還在內鬥呢,說明狗屁倭寇,就是一幫外國土匪,隨便派幾個人就是了,要是王守仁知道自己的弟子徐階這麼知行合一,也要活了再死。戚繼光登場,快點那,我從小就在它的故事中長大的,俞龍戚虎,戚家軍,鴛鴦陣。

嘉靖時期真是人才輩出

王羲之右將軍。其子:王獻之!!!怎麼成了王徽之?而且有三處。????

17樓的;王羲之有幾個兒子好不?

嗯哈

+_+

儘管有點 羅索。還是好看。

還是以前的好看,尤其是第三部講王陽明的,看了有十遍,意猶未盡。快哉~

一生俯首拜陽明。

我查了,神筆馬良應該是虛構的

有沒有一個叫譚綸的兵部尚書出場哦?他也是江西人!

一生俯首拜陽明,那是王守仁好不

徐文長者,才子也!

譚綸將才也

徐文長,不辱我給你命啊!哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

明怎麼還沒死,

一樓的,這句話未免說了早了點吧!

我啥時候結束啊

王羲之之子太逗了,徐才子也很逗

徐渭連個舉人也沒考中,怎麼會去京城靠進士呢

一樓四樓那幾個沒有幽默感的半文盲就不要來看歷史了,你們看不懂的

俞大猷確實是高手

現在就讓你結束了!

明朝的人真厲害阿…江山代有猛人出……

好

好看

比如俞大猷,這位同志是出名的硬骨頭,敢于堅持原則,不怕丟飯碗,外加還有一身縱橫天下的武藝,曾有人戲言,就算他死了,黑白無常都不敢來帶他走。

那句願為青藤門下走狗是鄭板橋說的吧?!(經權威考證)

Brnlilaice for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

王羲之的書法影響到他的後代子孫。其子獻之,善草書;凝之,工草隸;徽之,

王羲之《草書平安帖》

王羲之《草書平安帖》[9]

善正草書;操之,善正行書;煥之,善行草書;獻之,則稱「小聖」。

徐渭真是太有才了!

徐師爺果然不同凡響,在眾人的目光注視中,他一言不發,輕鬆自如地繞場一周,然後揚長而去。哈哈哈

28樓那個 你憑什麼這麼說

名叫《劍經》但是不是指劍術 而是棍法 講的是棍不是劍,俞使的也是棍不是劍

17樓,你傻得好可愛!

這一章,像看一場江湖俠客,悠哉

嚴狗當朝時,囂張跋扈,貪污犯罪,毫無作為,國家危難時的表現,連皇帝都瞧不上,就這樣 鬍子一大把時,還能把持朝政這麼多年,誰之錯?那個聰明銳力的皇帝,已經變成 昏庸無智的道人了。可見一人智則國強,一人昏則國衰。

hao

之前的宮斗怎麼變成了抗倭,能先把一件事寫完先嗎?

明朝牛人太多,而江浙一帶多才子

扯了那麼多決戰了好幾回徐階還沒把嚴嵩幹掉啊

誰能告訴我作者怎麼從政治鬥爭扯到抗倭鬥爭上來的???

有些太粗糙 有些太細緻 前面張恩一下就完了 後面嚴嵩搞了好幾個章節 看得眼花繚亂

1樓2樓反差太大

說羲之無用 估計徐渭都要打你臉

江山代有才人出一代勝似一代強我本人非常喜歡第二部和第四部

個人感覺江南和江西的才子比較多

我非常為唐寅唐伯虎鳴不平,我個人非常喜歡張居正和唐伯虎和徐文長徐霞客,討厭嚴嵩和徐經!

個人崇拜王陽明一生俯首拜陽明

17樓,你當王羲之和你一樣性無能

解釋一下…

1、長子,王玄之,字伯遠,早逝。

2、次子,王凝之,字叔平,東晉末年官員、將領、書法家。

3、三子,王渙之,曾參與蘭亭集會。

4、四子,王肅之,字幼恭,歷任中書郎、驃騎將軍咨議。

5、五子,王徽之,字子猷,官至黃門侍郎。

6、六子,王操之,字子重,官至豫章太守。

7、七子,王獻之,字子敬,小名官奴,東晉著名書法家、詩人、畫家。

還有王陽明就是王守仁…

齊白石真說過這話嗎?

能不能好好說話?花錢了嗎就說人家湊字數?有本事自己寫

嘉靖好好去煉丹 在這瞎說什麼

我後代的子孫就數嘉婧最不爭氣

嘉靖你搞事情啊

明朝的言官說是有骨頭,敢罵人,那嚴嵩奸黨,那些個掌印、執筆太監怎麼就沒人去彈劾呢?楊繼盛就沒有人去管?

俞大猷,立場沒站對,真是越干越錯啊

…

不是從政治扯到抗倭,而是歷史本就發展到了這個階段,嚴黨執政20年,還沒到倒台的時候,哪有那麼快?

在這期間讓你了解一下胡宗憲、俞大猷、徐文長、戚繼光他們的生平事迹,如果你感覺沒意思的話,可以跳過去

這也是為後來的嚴黨倒台做鋪墊

我暈啊。

明知道俞大猷的才能,為什麼都不用呢?

我也想知道徐階什麼時候干翻嚴嵩和他的獨眼龍兒子們,不過現在還是看看胡宗憲怎麼抗倭的吧哈哈

1