原來也先自戰敗之後,屢次派人求和,時任吏部尚書的王直便有意趁此機會接朱祁鎮回來,其實他的本意並不是要讓朱祁鎮回來複位,只是覺得太上皇被俘在外是個很丟人的事情,現在如果能夠讓朱祁鎮回歸,也算是為國爭光。

可惜他們的這番意見完全不對朱祁鈺的胃口,這位新皇帝皇位剛剛坐熱,聽到朱祁鎮的名字就頭疼,只希望自己的這位哥哥滾得越遠越好,如果可能,最好把他送到外星球去,永遠不要回來。於是他對此置之不理。

可是王直偏偏是個一根筋的人,他誤以為朱祁鈺不理會自己,是他沒有拿定主意,尚在猶豫之中,便公然上奏摺表達了自己的觀點,本來上奏摺也沒什麼,可偏偏這位直腸子仁兄寫了一段比較忌諱的話,搞得朱祁鈺也暴跳如雷,把事情鬧大了。

他寫了一段什麼話呢,摘抄如下——「陛下天位已定,太上皇還,不復蒞天下事,陛下崇奉之,誠古今盛事也」。

其實王直的這段話還是經過仔細思考才寫出來的,他已經察覺,朱祁鈺不想朱祁鎮回來,就是因為皇位,所以他特別聲明,就算朱祁鎮回來了,也不會搶你的皇位,你就安心吧!

這樣看來,這段話似乎沒有問題,那怎麼會讓朱祁鈺生氣呢?

因為王直千算萬算,卻算漏了一點:這件事情雖然眾人皆知,卻是朱祁鈺埋藏最深的心事,帝王心術鬼神不言,你王直竟然捅破,真是自作聰明!

果然,朱祁鈺看過之後十分氣憤,認為這是在揭他的短,竟然也寫了一篇文章來答覆王直!文中表示,他之所以不去接朱祁鎮,是因為也先太狡猾,怕對方趁機進攻,故而遲遲不動,希望大臣們能夠多加考慮,然後再做這件事情。

這明顯是一招拖刀計,其實就是不想去做這件事情,而很有意思的是,他在文章里還寫了一段十分精彩的話,估計可以看作是他的辯護詞:

「你的奏摺我看了,說的都對,但這份工作不是我自己想乾的(大位非我所欲),是天地、祖宗、宗室、你們這些文武大臣逼我乾的。」

王直十分驚訝,他這才發現自己踩到了皇帝的痛處,無奈之下,他也只好閉口不提此事。

事情就這麼平息了下去,可是僅僅過了一個月,也先就又派出了使臣前來求和,表示願意送還朱祁鎮,可是朱祁鈺卻態度冷淡,絲毫不予理會,這下子朝臣議論紛紛,連老牌大臣禮部尚書胡濙也表示,如果能夠迎接朱祁鎮回來,又何樂而不為呢?

面對這一境況,朱祁鈺終於坐不住了,他決定召開一個朝會,狠狠地訓斥一下那些大臣。

朝會公開舉行,王直、胡濙、于謙等人全部到會,會議開始,朱祁鈺就一反常態,以嚴厲的口氣數落了瓦剌的惡行,並表示與瓦剌之間沒有和平可言。

還沒等大臣們回過神來,他就把矛頭對準了王直,語句之尖銳刻薄實在出人意料:

「你們這些人老是把這件事情拿出來說,到底想幹什麼?!」(屢以為言,何也)

話說到這個地步,大大出乎王直的意料,但這位硬漢也真不是孬種,他居然頂了皇帝一句:「太上皇被俘,早就應該歸復了,如果現在不派人去接,將來後悔都來不及!」(勿使他日悔)

要說這王直也真是猛人,竟然敢跟皇帝掐架,但他的這種衝動不但對解決事情毫無幫助,反而徹底激怒了朱祁鈺,使他說出了更加驚世駭俗的話。

朱祁鈺聽到王直和他頂嘴,更加火冒三丈,大聲叫道:「我本來就不稀罕這個位子,當時逼著我做皇帝,不就是你們這些人嗎(當時見推,實出卿等)?!怎麼現在跳出來說這些話!」

王直真的傻眼了,他沒有想到皇帝竟然如此暴怒,現場大臣們也不敢再說什麼,一時氣氛十分尷尬。

此時,一個冷眼旁觀的人打破了這種尷尬。這個人就是于謙。

事實上于謙也是一個城府很深的人,他早就看清了形勢,也明白朱祁鈺的心理變化以及他震怒的原因,經過仔細思考後,他站出來,只用了一句話就化解了僵局。

「天位已定,寧復有它!」

這句話真是比及時雨還及時,朱祁鈺的臉色馬上就陰轉晴了,于謙見狀趁機表示,要派遣使者,不過是為了邊界安全而已,還是派人去的好。

于謙的這一番話說得朱祁鈺心裡一塊石頭落了地,只要皇位還是自己的,那就啥都好說。

他一掃先前臉上的陰雲,笑逐顏開,對於謙連聲說道:「依你,依你。」(從汝)

我每看到此處,都不由得自心底佩服於謙,不但勇於任事,還如此精通帝王心術,實在不簡單。

計劃已定,大明派出了自己的使者。

這個使者的名字叫做李實,他當時的職務是禮部侍郎。

在這裡特意指出此人的職務,是因為其中存在著很大的問題,大家知道侍郎是副部長,三品官,外交人員也要講個檔次的,這樣的級別出訪按說已經不低了,似乎可以認為朱祁鈺對於這次出使是很重視的,但我查了一下資料,才發現別有玄機。

就在幾天之前,這位仁兄還不是禮部侍郎,他原先的職務僅僅是一個給事中(七品官)!直到出發前,才匆忙給他一個職稱,讓他出使。

既然出使,自然有國書,可這封國書也有很大的問題,其大致內容是:你們殺了大明的人,大明也能夠殺你們!我大明遼闊,人口眾多,之所以不去打你,是怕有違天意,聽說你們已經收兵回去,看來是已經畏懼天意,朕很滿意,所以派人出使。

大家看看,這像是和平國書嗎,估計都可以當成戰書用了,而且其中根本沒有提到接朱祁鎮回來的問題,用心何在,昭然若揭。

當李實看到這份國書,發現並沒有接朱祁鎮回來的內容時,不禁也大吃一驚,馬上跑到內閣,他還比較天真,以為是某位大人草擬時寫漏,誰知在半路上正好遇到朱祁鈺的親信太監興安,便向他詢問此事,興安根本不搭理他,只是大聲訓斥道:「拿著國書上路吧,管那麼多幹什麼?!」(奉黃紙詔行耳,它何預)

李實明白了皇帝的用意。

就這樣,一個小官帶著一封所謂的和平國書出發了。在我看來,這又是一場鬧劇。

而千里之外的朱祁鎮聽到這個消息後,卻十分興奮,他認為這代表著他回家的日子已經不遠了,可他萬萬沒有想到,這個叫李實的人其實並不是來接他的,恰恰相反,這個人是來罵他的。

此時,剛剛天降大任的李實估計也不會想到,他這個本來註定寂寂無名的小人物會因為這次出使而名震一時,並在歷史上留下兩段傳奇對話。

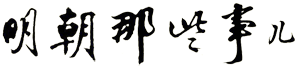

【傳奇的對話】

景泰元年(1450)七月十一日,李實抵達也失八禿兒(地名),這裡正是也先的大本營,然後由人帶領前去看望朱祁鎮。

君臣見面之後,感慨萬千,都流下了眼淚,不過從後來的對話看,他們流淚的原因似乎並不相同。

雙方先寒暄了一下,然後開始了這段歷史上極為有趣的對話。

朱祁鎮:太后(孫太后)好嗎?皇上(朱祁鈺)好嗎?皇后(錢皇后)好嗎?

李實:都好,請太上皇放心。

朱祁鎮:這裡冷,衣服不夠,你帶了衣服來沒有?

李實:不好意思,出門急,沒帶。

朱祁鎮:……

李實:臣和隨從帶了自己的幾件衣服,太上皇先用吧。(私以常服獻)

朱祁鎮:這裡吃的都是牛羊肉,你帶吃的來了嗎?

李實:不好意思,沒有。

朱祁鎮:……

李實:臣這裡隨身帶有幾斗米,太上皇先吃著吧。

朱祁鎮:這些都是小事情(此皆細故),你來幫我料理大事,我在這裡都呆了一年了,你們怎麼不來接我啊?

李實:臣不知道。

朱祁鎮:現在也先已經答應放我走了,請你回去告訴皇上,派人來接我,只要能夠回去,哪怕是只做一個老百姓(願為黔首)!哪怕給祖宗看墳墓也行啊(守祖宗陵寢)!

說到這裡,朱祁鎮再也忍耐不住,痛哭起來。

身為太上皇,竟說出這樣的話,看來朱祁鎮確實是沒辦法了,他只想回家而已。

朱祁鎮開始了見面後的第二次哭泣,但這一次,哭的只有他一個人,因為李實並沒有哭。

李實只是冷冷地看著他,並最終問出了兩個令人難以置信的問題。

問題一:

李實:太上皇住在這裡,才記得以往錦衣玉食的生活嗎?

問題二:

李實:太上皇有今日,只因寵信王振,既然如此,當初為何要寵信這個小人?

如此之態度,如此之問話,若非載於史書,實在讓人難以置信,卻又不得不信。

真是落難的鳳凰不如雞啊,一個小小的芝麻官竟然敢用這種口氣去嘲諷太上皇,朱祁鎮那僅存的自尊和威嚴就此徹底消散。

朱祁鎮聽到這兩個問題,心中百感交集,他無法也不能回答這兩個問題,唯有失聲痛哭,並說出了他唯一的辯詞:

「我用錯了王振,這是事實,但王振在時,群臣都不進言,現在卻都把責任歸結於我(今日皆歸罪於我)!」

到了這個地步,也沒啥可說的了,李實結結實實地把太上皇訓斥了一頓,便離開了他的營帳,去見也先。

作為外交慣例,也先與李實又開始了一次對話,而這次對話也堪稱經典。

也先看完了國書,倒也不怎麼生氣,看來脾氣總是由實力支撐的。

他很奇怪地問李實:怎麼國書中不提接朱祁鎮回去的事呢?

李實沒有回答也先,因為他不知道,即使知道,他也不能回答。

也先接著說道:你回去告訴皇帝,只要派幾個太監大臣過來,我就馬上派人送去,這樣可行?

李實仍然是唯唯諾諾,畢竟他只是個芝麻官,哪裡有這樣的發言權!

也先看李實沒有什麼反應,急得不行,說出了這段對話中最為經典的一段話:

「太上皇帝留在這裡又不能當我們的皇帝,實在是個閑人,你們還是早點把他接回去吧!」

堂堂一代梟雄,竟然說出了這樣的話,著實讓人哭笑不得。

可憐的也先,他實在也是沒辦法了。

一個不知所謂的使者,一個哭泣的太上皇,一個無奈的部落首領,這場鬧劇般的出訪就此結束。

朱祁鎮還是老老實實地呆在他的帳篷里,他終於明白,自己回去的可能性已經不大了。

李實倒是相當高興,他本是一個芝麻官,這次不但陞官,還出訪見了回世面,罵了一把太上皇。

也先卻並不糊塗,他從李實的反應中發現這個人並不是什麼大人物,而朱祁鎮除了在這裡浪費他的糧食外,好像也沒有什麼其他的作用,於是他決定再派一批使臣出使大明,務必把這個累贅丟出去。

此次他派出的使臣名叫皮勒馬尼哈馬(這個名字很有特點),但估計也先本人對這次出訪也不抱多大希望,因為這已經是第六批使臣了,指望外交奇蹟出現,似乎也不太現實。

可偏偏就是這位名字很有特點的仁兄促成了一位關鍵人物的出場,並最終將朱祁鎮送了回來。

【奇蹟的開始】

皮勒馬尼哈馬受命來到了京城,可他到這裡才發現,根本就沒有人把他當回事,草草找了個招待所安排他住下後,就沒人管他了,別說皇帝、尚書接見,給事中也沒看到一個。

皮勒馬尼哈馬心裡發慌,他雖然讀書不多,倒也有幾分見識,明白這樣下去回去交不了差,冥思苦想之下,竟然想出了一個不是辦法的辦法——上訪。

這位先生在無人推薦的情況下,自己找到辦事的衙門,表示要找禮部尚書胡濙,禮部的辦事官員看到這位瓦剌人士,倒也不敢怠慢,便向領導報告了此事,最後胡濙終於得知此事,感覺鬧得太不像話,便立刻去見朱祁鈺,希望再派一個使臣出使瓦剌。

朱祁鈺給他的答覆是,等李實回來再說。

此時,從土木堡逃回的知事袁敏上書,自告奮勇要帶衣服和生活必需品去瓦剌監獄探望朱祁鎮(攜書及服御物,問安塞外)。

朱祁鈺表揚了他的想法,然後不再理睬。

李實回來了,告知了也先想要退還人質的想法和要求,朱祁鈺耐心聽完,慰問了李實,還是不再理睬。

王直等人實在看不下去了,堅持要求再派使者,朱祁鈺無奈之下只好同意,便隨意指派了一個官員充當大明使臣出使。

胡濙表示,上皇在外缺衣少食,希望能夠讓使者帶去一點,免得他受苦。朱祁鈺表示他的意見很好,但仍然不再理睬。

朱祁鈺非但不理睬這些人,連這批使臣的基本費用都不給足,甚至連給也先的禮物也少得可憐,而朱祁鎮所需要的食物衣服更是分毫沒有。在朱祁鈺看來,讓也先勃然大怒殺死自己的哥哥或是讓哥哥活活餓死凍死,都是一個很不錯的選擇。

朱祁鈺還故伎重演,又給了這個所謂使團一封國書,當然和上次一樣,這封國書也壓根沒提接朱祁鎮回來的事情。

做兄弟做到這個份上,也真是夠意思。

朱祁鈺用他的行為告訴了我們一個權力世界的常識:

兄弟情分,狗屁不如。

一個見面禮少得可憐、連路費都不充裕的使團,一個被隨意指派的官員,帶著一封莫名其妙的國書,向著瓦剌出發了,無論從哪個角度看,這似乎又是一場鬧劇。

可是奇蹟就是從這裡開始的。

朱祁鈺為使團的出訪設置了他所能想到的所有障礙,不給錢,不給禮物,甚至不給一個正當的出使名義,這些障礙中的任何一個都可能成為此次出訪失敗的重要原因。

但要想做成一件事情,往往只要有一個成功的因素就足夠了。

而在這個使團中,就存在著這樣一個成功的因素。雖然只有一個,但卻是決定成敗、創造奇蹟的關鍵。

具有諷刺意味的是,這個最為重要的因素竟然是朱祁鈺自己造就的,因為成功的關鍵就是那位被他隨意指派出使的官員。

這位官員的名字叫做楊善,時任都察院右都御史,他雖然是個二品官,卻並不起眼,算不上什麼人物,這也正是朱祁鈺挑選他去的原因之一,可惜朱祁鈺並不知道,這位楊善先生是一個身懷絕技的人,而他的這項絕技即使在整個明代歷史中所有同類型的人里也可算得上是數一數二的。

楊善的這項絕技,就是說話。

【明代最佳辯手登場】

戰國時候,張儀遊說各國,希望找個官做,卻經常被打得遍體鱗傷,他的妻子心疼地對他說,為什麼要出去找官做,現在得到教訓了吧。

張儀卻問了她一個問題:「我的舌頭還在嗎?」

他的妻子回答,當然還在。

「只要舌頭還在,還能說話,就有辦法。」

楊善就是一個只要舌頭還在,還能說話,就有辦法的人。

楊善,大興縣人(今屬北京市),此人出身極為特別,他官居二品,但我查了一下他的履歷,才驚奇地發現,這位二品大員非但不是庶吉士(由前三甲科進士中選出的精英),甚至連進士都不是!這在整個明朝三百年歷史中都極為罕見。

明代是一個注重學歷的年代,要想在朝廷中混到一官半職,至少要考上舉人,而想做大官,就非進士不可,所謂「身非進士,不能入閣」,在當時的三級考試製度中,如果說進士是大學畢業,舉人是高中畢業,那麼楊善先生的學歷只能寫上初中畢業,因為他只是一個秀才。

所謂秀才,也就算個鄉村知識分子,根本就沒有做官的資格,在假文憑尚未普及的當時,楊善是怎麼混到二品大員的呢?

看過他的升遷經歷就會發現,他能走到這一步,並沒有半分僥倖。

建文元年(1399)十月,李景隆率大軍進攻北平,也就在此時,年輕的秀才楊善參加了燕王的軍隊,不過他並沒有立過戰功,而是專門負責禮儀方面的工作。

楊善是一個合格的禮官,他幹得很不錯,但由於他的學歷低,當與他同期為官的人都紛紛高升之際,他卻還在苦苦地熬資格,博升遷。

就這樣苦苦地熬了三十多年,他才升到了鴻臚寺卿(三品),實在很不容易。宦途上的坎坷,使得他歷經磨礪,為人圓滑,學會了一套見人說人話,見鬼說鬼話的本領,他算得上是個人精,無論政治局勢如何複雜,都能做到左右逢源,不管是三楊執政還是王振掌權,這位仁兄一直穩如泰山,誰也動不了他。

有很多人都瞧不起他的這種處世方式,羞於和他交往,但他卻我行我素,到了正統年間,他已升任禮部侍郎。

不久之後,正統十四年的遠征開始了,此時已經六十多歲的楊善也隨軍出征,要說他還真不是一般的厲害,戰亂之際,刀光劍影血肉橫飛,無數年輕且身體強壯的大臣喪命其間,而他這個六十多歲的老頭子竟然還逃了回來,不知道是不是每天早上堅持跑步鍛煉的結果,著實讓人嘆服。

之後他調任都察院,被任命為右都御史,並充當使臣出使瓦剌。

楊善不像李實那麼天真,他很清楚隱藏在出使背後的玄機,也明白朱祁鈺根本就不想讓他的哥哥回來,事實也證明了他的預想,這個所謂的大明使團一沒錢,二沒物,甚至連個出使的具體說法都沒有。

沒有人支持,也沒有人看好,在大家的眼中,這又是一次勞而無功的長途旅行。

但楊善還是滿懷信心地上路了,他決心創造奇蹟,即使什麼都沒有,他也要把朱祁鎮帶回來。

憑什麼?

就憑他的那張嘴。

【牛是吹出來的】

楊善帶領著使團來到了瓦剌的營地,見到了也先派來迎接他的使者,可就在為他舉行的歡迎宴會上,楊善經歷了第一次嚴峻的考驗。

不知道是不是因為之前派出的使者受到太多的輕慢,也先對這個楊善並沒有多大好感,所以在他的授意下,宴會之上,接待人員突然以傲慢的語氣問了楊善一個極為讓人難堪的問題:

「土木之戰,你們的軍隊怎麼這麼不經打?」

正在埋頭大吃的楊善聽見了這個故意找麻煩的問題,他抬起頭,直視對方那挑釁的眼神,開始了緊張的思索。

為了處理好這一複雜局面,即不丟面子維護國格,又不跟對方鬧翻,楊善決定吹一個牛,雖然他之前可能吹過很多牛,但這次吹牛我認為是最完美的。

楊善突然愁眉苦臉起來,他嘆了口氣,說道:有些事情我原本不想說的,但到現在這個時候,還是告訴你們吧。

這句話說得對方一愣,連忙追問原因。

楊善這才看似很不情願地接著說了下去:「土木之戰時,我們的主力部隊不在京城,全部出征了(壯者悉數南征)。王振率軍輕敵而入,才會失敗,現在南征的部隊已經全部回來了,有二十萬人啊。再加上新練的三十萬軍隊,全部經過嚴格的訓練,隨時可以作戰!」

聽完這番話,也先使者不由得倒抽了一口涼氣,可他們萬想不到,下面他們聽到的話將更為聳人聽聞,因為楊善先生吹牛的高潮部分即將到來。

六十多歲的楊善此時擺出了老奶奶給小孫子講鬼故事的架勢,繪聲繪色地為瓦剌人描述了一幅可怕的景象。

「我們在邊界準備了埋伏了很多火槍和帶毒的弓弩,你們被打中就必死無疑(百步外洞人馬腹立死),而且我們還在交通要道上安放了很多鐵錐(隱鐵錐三尺),你們的馬蹄會被刺穿,根本無法行動。」

估計楊善還是一個擅長編恐怖故事的人,他最後還煞有其實地對臉都嚇得發白的瓦剌人說:「實話告訴你們,每天夜裡你們睡覺的時候,我們派了很多刺客窺視你們的營帳,來無影去無蹤,你們還不知道吧!」

就這樣,楊善終於結束了他的牛皮,微笑著抬起頭,看著對面那些嚇得目瞪口呆的瓦剌人。

可光嚇人是沒有意義的,於是楊善繼續了他的表演。

他臉色突變,換上了一副悲天憫人的表情,發出了一聲嘆息:

「唉,可惜這些都沒用了。」

瓦剌人剛剛被這位仁兄那詭異可怕的語氣嚇得不行,突然又看他態度轉溫,搞不懂他玩什麼花樣,便追問他為什麼。

楊善這才說出了他最終的用意:

「我們已經講和,彼此之間就像兄弟一樣,怎麼還用得上這些!」

瓦剌人笑了,他們終於不用擔心那些火槍、鐵錐和刺客了,雖然這些東西並不存在。

楊善也笑了,因為他又成功地講了一個動人的故事。

結束了這場飯局上的較量後,楊善動身去見也先,在那裡等待著他的將是一場真正的考驗。

【最後的考驗】

楊善終於來到了也先的面前,他明白,最後的時刻到了,他沒有豐厚的禮物,也沒有體面的國書,但他要讓眼前的這個一代梟雄心甘情願地與自己和談,並且免費(他也沒錢給)把朱祁鎮交給自己。

他要實現這個不可能的任務,要征服也先這個雄才大略的征服者,而他唯一的武器就是他的智慧。

果然,談話一開始就出現了問題,因為也先發火了。

也先之所以憤怒,是情有可原的,畢竟開戰以來,他吃了不少虧,此刻他抖擻精神,採用先發制人的策略,向楊善提出了一連串的責難。

「為什麼你們降低馬的價格?」(削我馬價)

「為什麼你們賣給我們的布匹都是劣等貨?」(帛多剪裂)

「為什麼我們的使者經常被你們扣留?」(使人往多不歸)

「為什麼你們要降低每年給我們的封賞?」(減歲賜)

問完之後,也先殺氣騰騰地看著楊善,等待著他的回答。

雖然也先的態度咄咄逼人,但他提出的這些問題也確實都是事實,而楊善作為一個只管禮儀的官員,這些國家大政根本就沒他的份,更不用說對外發言了。

但是現在他必須回答。

面對這樣的局面,楊善卻並不慌亂,他穩定住自己的情緒,表現得神態自若,腦海中卻在緊張地思索著一個得體的答覆,在過去五十多年的宦海生涯中,他已經歷過無數的危機和困難,但他都挺住了,眼前的這個難關應該也不例外。

片刻之間,他已胸有成竹。

楊善笑著對也先說道:「太師不要生氣,其實我們並沒有降低馬的價格啊,太師送(要收錢的)馬過來,馬價逐年上升,我們買不起卻又不忍心拒絕太師,只好略微降低價格(微損之),這也是不得已的啊,您想想,現在的馬價比最初時候已經高了很多了啊。」

「至於布匹被剪壞的事情,我們深表遺憾,也已經嚴厲查處了相關責任人員(通事為之,事敗誅矣)。您送來的馬匹不也有不好的嗎,這自然也不是您的意思吧!」

也先連忙答道:「當然,當然,我可以保證,這絕對不是我的安排。」

此時最佳辯手楊善已經進入了狀態,他神采飛揚地繼續說了下去:

「還有,我們沒有扣留過您的使者啊,您派來的使者有三四千人,這麼多人,難免有些人素質不高,偷個竊或是搶個劫的也是難免,我們也能理解。而太師您執法公正,必定會追究他們,這些人怕被定罪就逃亡了(歸恐得罪,故自亡耳),可不是我們扣留他們的啊。其實歲賜我們也沒有減,我們減去的只不過是虛報的人數,已經核實的人都沒有降過的。」

「您看,我說得有沒有道理?」

正方辯手楊善的辯論題目「明朝到底有沒有虧待過瓦剌」就此完成。

反方辯手也先瞠目結舌,目前尚無反應。

在戰場上,也先往往都是勝利者和征服者,但這一次,也先被一個手無縛雞之力的老頭子徹底征服了,被他的言語和智慧所征服。

在這場辯論中,楊善狀態神勇,侃侃而談,講得對手如墜雲里霧裡,針峰相對卻又不失體統,還給對方留了面子,實在不愧明代第一辯手的美名(本人評價,非官方)。

而在這個過程中,也先表現得就很一般了,史料記載,他除了點頭同意,以及不斷說幾個「好」、「對」之類的字外(數稱善),就沒有任何表示了。

楊善再接再厲,發表了他的最後陳詞:

「太師派兵進攻大明,太師也會有損失,不如把太上皇送回大明,然後大明每年給太師賞賜,這樣對兩國都好啊。」

也先被徹底說動了,他已經被楊善描述的美好前景打動,決定把朱祁鎮送回去。

可當他喜滋滋地拿起大明國書仔細察看時,卻發現了一個十分重要的問題:

「你們的國書上為什麼沒有寫要接太上皇呢?」

這確實是一個重要的問題,你不說要接,我幹嘛要送呢?

楊善卻早有準備。

終究還是發現了,不過不要緊,有這張嘴在,沒有過不去的坎!

他沉著地說:「這是為了成全太師的名聲啊!國書上故意不寫,是為了讓太師自己做這件事,您想啊,要是在國書上寫出來,太師您不就成了奉命行事了嗎?這可是大明的一片苦心啊!」

聽到這段話,也先作出了他的反應——大喜。

也先被感動了,他沒有想到明朝竟然如此周到,連面子問題都能為自己顧及到,確實不容易。於是他決心一定把朱祁鎮送回去。

可是此時,又有一個人出來說話阻撓。

也先的平章昂克是個聰明人,眼看也先被楊善忽悠得暈頭轉向,他站了出來,說出了一句十分實在的話:「你們怎麼不帶錢來贖人呢?」

楊善看了昂克一眼,說出了一個堪稱完美的答覆:

「我們本來是帶錢來的,但這樣不就顯得太師貪財了嗎,幸好我們特意不帶錢來,現在才能見識到太師的仁義啊!」

然後他轉向也先,說出了這次訪問中最為精彩的話:

「太師不貪財物,是男子漢,必當名垂青史,萬世傳頌!」(好男子,垂史冊,頌揚萬世)

我每次看到這裡,都會不由得想找張紙來,給楊善先生寫個服字。

楊善先生把說話上升為了一種藝術,堪稱精彩絕倫。

而也先更是興奮異常,他激動地站了起來,當即表示男子漢大丈夫一言九鼎,兄弟你先安頓下來,回頭我就讓人把朱祁鎮給你送回去。

他還按捺不住自己的高興,不斷地走動著,一邊笑一邊不停地說著:「好, 好!」(笑稱善)

奇蹟就這樣誕生了。沒有割讓一寸土地,沒有付出一文錢(路費除外),楊善就將朱祁鎮帶了回來,完成了不可能完成的任務。

立功了,楊善立功了,他繼承了自春秋以來無數說客、辯手、馬屁精的優良傳統,深入大漠,在一窮二白的情況下充分發揮了有條件上,沒有條件創造條件也要上的敢死隊精神,空手套白狼把朱祁鎮套了回來,著實讓人佩服得五體投地。

可是楊善卻怎麼也沒有想到,他立下此不世奇功,得到的唯一封賞竟然只是從右都御史升為左都御史,應該說以他的功勞,這個封賞也太低了,其實原因很簡單,因為他帶回來了一個當今皇帝不願意見到的人。

這些且不說了,至少朱祁鎮是十分高興的,他終於可以回家了。

但就在這個關鍵時刻,有一個人出來阻撓朱祁鎮回去。

其實在瓦剌,很多人仇視明朝,不願意放明朝皇帝回去,這並不奇怪,但這次不同,因為朱祁鎮做夢也沒有想到,阻止他回家的人,竟然是伯顏帖木爾。

伯顏帖木爾阻撓朱祁鎮回去,但原因卻實在讓人啼笑皆非:

「必須保證朱祁鎮回去後能夠當上皇帝,才能放他走!」

從伯顏帖木爾和朱祁鎮的關係看,他不想讓朱祁鎮就這麼回去,很有可能是怕他回去後被自己的弟弟(朱祁鈺)欺負,會吃虧受苦,而事實也證明他的這種猜測是對的。

伯顏帖木爾是很夠意思的,他決心把友情進行到底,最後再幫朱祁鎮一把。於是他找到也先,提出把使者扣押起來,等明朝承諾恢復朱祁鎮的皇位後再送他回去。

也先表示,自己已經答應了楊善,男子漢一言九鼎,決不反悔。

於是,朱祁鎮還是被送了回去,而送行那一天發生的事情,也讓人不得不感佩伯顏帖木爾的深厚情誼。

為表鄭重,也先率領全體部落首領為朱祁鎮送行,送君千里終需一別,大家都陸陸續續地回去了,可是伯顏帖木爾卻一直陪著朱祁鎮,走了一天的路,一直到了野狐嶺才停下。

野狐嶺離居庸關很近,伯顏帖木爾送到此地停止,是因為他已不能再往前走了,因為這裡已經是明朝的勢力範圍,他隨時都有被敵方明軍抓住的危險。

伯顏帖木爾在這裡下馬,最後一次看著他的朋友,這個在奇異環境下結交的朋友,想到從此天人永隔,竟不能自己,號啕大哭起來,他拉住朱祁鎮的馬頭,聲淚俱下言道:

「今日一別,何時方得再見,珍重!」

然後他掩面上馬向瓦剌方向飛奔而去,從此他們再未見面,四年後(1454),伯顏帖木爾被知院阿剌所殺,這一去確是永別。

穿越那被仇恨、偏見糾纏不清的歲月,我看到的是真摯無私的友情。

下一章:第2部:萬國來朝 第二十一章 囚徒朱祁鎮

上一章:第2部:萬國來朝 第十九章 朱祁鎮的奮鬥

這章不太好玩誒。。。

此于謙非彼于謙,于謙的所做所為確實值得人敬佩,看到這感覺于謙的能力水平與諸葛和司馬不相上下~

感到迷惘了

潛力

楊善真牛

華夏人才輩出

楊善笑死人了。

揚善的辯白太精闢了

不是楊善口才好,實在是也先太二,太好忽悠了。顯然那個年頭,瓦剌部落不流行看宮廷劇嘛

也先也算是個爽快人啊

楊善,太牛了!服了!如果在現代搞銷售,絕對會是富翁!

異國落破之際結下的如此深厚的友情感人肺腑,可惜一騎絕塵卻是永別!

瓦勒送回朱祁鎮也有讓明朝兩位皇帝為爭皇位內鬨的意思吧

真摯的友情

也許是也先故意放回來的

楊善太牛了,太搞笑了!

“瓦勒送回朱祁鎮也有讓明朝兩位皇帝為爭皇位內鬨的意思吧”這是不可能的 如果朱祁鎮爭到皇位對瓦刺有什麼用呢? 朱祁鎮不可能按照也先的想法去做 給你送金送銀 想得美 別忘了也先想殺過朱祁鎮 只所以放了他是因為朱祁鎮太雞肋 沒什麼利用價值也殺不了 親弟弟保著呢 這尊大佛看上去心煩 送走最好 第二原因是朱祁鎮性格溫和 是那種和平時期的皇帝 起碼不會報復自己(事實真沒有) 還有一個原因 朱祁鈺太狂了 連錢都不給 看人家朱祁鎮以前 最後一個原因是朱祁鎮想回家 孩子太可憐了 就幫幫人家 反正他沒用

好基友,永別了,他說!

向楊善同學學習

朱祁鎮好牛啊,讓我想到了紅警里的尤里

17樓簡直是莫名其妙,答非所問。

第一:13樓那句話的意思明明是「如果二帝相爭會造成明朝局混亂,無暇顧及瓦剌」到你這成了「如果朱祁鎮爭到皇位對瓦刺有什麼用呢?」 首先就曲解別人的意思。

第二:你的原因一和原因二完全指向矛盾(本身也是答非所問),原因一說朱祁鎮不會如也先所言修好兩方關係,原因二又說朱祁鎮不會與也先為敵。那到底是修好還是不修好啊?

還有:什麼覺得他可憐,幫幫人家?看上去心煩 送走最好?

政治博弈不是這麼天真的,好不好..用腦袋多想想。

也先被結結實實的忽悠了一回,哈哈…..

中華兒女就是人才多呀。楊善真厲害呀

伯顏帖木兒有點像蕉太狼~~~

天才太多了

親情與權利就這麼簡單的選擇了

楊善啊,韋小寶的祖先嗎?

楊善,三寸不爛之舌!

誒, 被忽悠的挺慘~

贊21樓

李實太爽了,先從七品陞官至三品,又出使瓦剌(順便旅遊),還大罵了一把太上皇。爽啊

我被情誼打動了

12樓挺你,我看到伯顏帖木爾掩面而去時,流淚了。。。純潔真摯的友情。。。豪爽的蒙古大漢也有其溫情,感動。楊善的機智固然可佩,可我還是被伯顏帖木爾的真情打動!

楊善真是人才,這章太搞笑了!!

在這章我看到的是人性的至善和至惡,伯顏帖木兒的真摯和朱祁鈺的至惡,且不說朱祁鎮是你親哥哥,就大明國體而言,也該接人質回來,做的太過分了!後來朱祁鎮的奪宮也是朱祁鈺所做太過應得的下場!

我覺著不是楊善太牛叉 而是也先過於傻逼 馬屁話也信

這朱祁鎮男人緣怎的就這麼好 還把身邊所有男人都伺候服貼 也是個空前絕後 人才 分別讓扛把子痛哭流涕 不是史官故意所為就是他自己故意所為赤果果的炫耀有木有 土豪確實也一樣

不一樣

24樓也是華夏兒女的人才。

楊善能反應這麼快就是很牛逼了,不過也先確實太傻了

情感的力量是偉大的,本章寫的太好了。

楊善固然機敏但也先也並非白痴(一個白痴決混不到蒙古實際頭領的位置)從也先釋放出準備釋放英宗的信息而從大明幾次反應來看,也先已充分明了大明的態度(主要是朱祁鈺的態度)看清了朱祁鈺的心思。放與不放朱祈鈺決不會為次付出努力而也先也從兩方面都得不到多少好處!怎麼辦呢?思索再三貌似還是放走好處多一些吧…這到好似成全了楊善的那張嘴了自己裝一回吧就。試想楊善有這本事在以前怎麼沒發光反到了塞北以後就靈魂附體了呢?是塞外的低PM2.5的好空氣倒致他腦子不缺氧了是嗎?

好

不錯不錯

友情地久天長

明月 好文采

呵呵,真能邵啊 人才啊!

也先真是個二貨 不可多得的二貨 想我憑三寸不爛之舌 竟然把太上皇接回來了 真是個天才

This is the perfect way to break down this inomnfatior.

我看到了真摯的基情。。。

無言以對

一人在家0

好!

被伯顏帖木兒與朱祁鎮的真摯友誼所感動,說明朱祁鎮具有獨特而強烈的人格魅力,同樣也被錢皇后與朱祁鎮的忠貞愛情所感動,讀完本章我淚流滿面。贊同33樓等朋友的評論。

真心要接鎮回來,原來那些官員去哪了,就不能摸點錢出來嗎

知楊善者 周星馳也

il crearsi di una situazione in cui il non avere 6 figli sani e produttivi non implica la morte per fame a 50 anni potrebbe aitrrae.Puutroppo la società rurale africana, a meno di una seria rivoluzione industriale, è in mano alle suocere.Non è realistico chiedere suggerire in quegli ambienti di effettuare una pianificazione familiare.A provarci quando non c'è qualcosa che somigli ad un piano pensionistico si fa solo la figura dei pirla.

明月在這裡沒有寫明白,從評論看來大家也都沒看明白。為什麼明月要給揚善寫個大大的「服」字?

仔細看也先問的那幾個問題(是也先的,不是前面那個阻礙別人吃飯的小兵的),這幾個問題是這場歷時數年,攪得大明王朝天崩地裂、鬼哭神嚎的戰爭的起源!貿易爭端!被揚善幾句話就給忽悠過去了,最後還搞得笑容滿面連連稱善!我!勒!個!去!!!如果早派出這麼個使者,什麼事都沒有了。

怎麼樣?是不是有種很操蛋的感覺?是不是真正體會到了所謂明代第一辯手是幾個意思了吧?幾句話,什麼錢也沒出,平息了這場紛爭。相比之下,把朱祁鎮帶回來都不算什麼大事了。

接上面,同時還說明一個問題,就是王振真的是一個不學、無術的垃圾中的垃圾,隨便拉一個文官出來就能擺平的事情,硬是給攪出這麼大的事,從這個角度上講,千刀萬剮、夷滅九族都是便宜了他,更別提讓他死得那麼痛快了。

于謙是有能力的,堅持原則又不乏靈活性,看了這些,我覺得真是中華幾千年落後制度阻礙了中華文明的發展,即使是現代社會也是如此,說穿了,中國現代社會制度,比那時並沒有本質上改變,只是沒有那時血腥和殘暴而已

good

這一章真的是基情滿滿啊

「好基友,永別了!」

也先實在是想將朱祁鎮送回去吧,楊善不過世給了也先一個很好的理由和台階,另外估計也先也想著這會將朱祁鎮送回去說不定還能讓大明來個內亂什麼的……

朱祁鎮好牛

對於一個糊塗無知的亡國昏君來說,賦予的同情似乎太多了。在扣留為人質的好幾年時間裡,他有過悔恨嗎?老是想著保命,有種的自殺身死,以身殉國有什麼不好?拿十萬里江山當做兒戲,有何面目活在世間?寵信奸賊一人,致使被擄敵營,國將滅亡,還說王振主政時群臣為什麼不說話,試問群臣說話你聽得進去嗎?

看來朱祁鈺也忘了祖宗的教誨:要麼不做,要麼做絕。

「于謙是有能力的,堅持原則又不乏靈活性,看了這些,我覺得真是中華幾千年落後制度阻礙了中華文明的發展,即使是現代社會也是如此,說穿了,中國現代社會制度,比那時並沒有本質上改變,只是沒有那時血腥和殘暴而已」同意60樓的說法。現在不是靠武力,而是靠關係,靠人心,制度的死板僵化,耽誤了多少利國民生的政策執行啊!最簡單的,辦個事,開個證明,四處被踢皮球。

穿越那被仇恨、偏見糾纏不清的歲月,我看到的是真摯無私的基情

戲劇見人性。也先和脫脫不花間的故事,和中國歷史上的權臣和皇帝間的故事差不多,但為什麼蒙古人看起來比漢人更使我們理解和感動?(對這時期的瓦刺體制不太明白到底是國家還是部落)朱祈鎮在蒙古期間也有了人性,回到中國就變化了,為什麼?橘生淮南則為橘 生於淮北則為枳。

喜寧是被明朝征服的滿族奴隸,不是漢人,他被迫害成為殘廢人,是明朝的罪惡,他的報復行為可以理解。朱祈鎮策劃詭計殺害喜寧,註定要遭到報應。

朱祈鎮是明朝第一個廢除皇帝駕崩而不用宮女殉葬的皇帝,說明他的心裡有仁慈的一面,而不是獸性滿滿,但他殺于謙有報復于謙當初不顧及他而炮轟也先陣營的嫌疑。

朱祈鎮是明朝第一個廢除皇帝駕崩而用宮女殉葬的皇帝,說明他的心裡有仁慈的一面,而不是獸性滿滿,但他殺于謙有報復于謙當初不顧及他而炮轟也先陣營的嫌疑。漢人皇帝的人品從漢武帝下令『立子殺母』就可知了。可憐漢人百姓在漢人皇帝的淫威下承受了世界最重痛苦。

60樓『『說穿了,中國現代社會制度,比那時並沒有本質上改變,只是沒有那時血腥和殘暴而已」

——————————————————————

同意,在形式只是有一點變化(民主共和體製取代君主制,但專制度佔90%以上),實質上程度減弱了(政府殺人數量減少了)。

60樓『『說穿了,中國現代社會制度,比那時並沒有本質上改變,只是沒有那時血腥和殘暴而已」

——————————————————————

同意,在形式上只是有一點變化(民主共和體製取代君主制,但專制度仍然佔90%以上),在實質上只是程度減弱了(政府殺人數量減少了)。

楊善可作外交部發言人

我服了那些複製小說內容發在評論區的弱智了

也先故意放的,殺了有害無益,放回去二虎相爭嘛。一個強大朝庭就是最大威脅。反正留著無用,放回去說不定萬一起內鬥呢。退一萬步說,就算日子照舊,也沒什麼損失。曹操不也也常玩這招,到處寫信,何況是個大活人

臨危不亂,處變不驚,只要生命不終止,終究會有奇蹟出現!

在權利面前兄弟之情如此脆弱。

兄弟說得太好了,看清了問題的本質!

朱祁鎮真是人畜無害啊

這是最好玩的一章了還好哈哈哈被什麼朱祁鎮楊善伯顏笑死了還好哈哈哈

看到這裡我差不多棄坑了。蠻族攻城不下,於是把太上皇送回明朝,要的就是引發內亂。這麼簡單的,正史都如此解讀的道理,為何非要寫出個花來?

本書自稱「政治厚黑學」著稱,到了這裡為了戲劇性,又變成彩虹小馬友誼是魔法了是吧?各種野史由紛至沓來。

為何中華文化,總是讓王振這種無能之臣上高位?因為沒有一個邏輯體系,去衡量一個文人說的話,到底是不是科學的。從這一點上,這部小說又一次加劇了這種劣性:符合作者口味的文官,就得到表揚,不符合的文官,就是翻案。

文化黨羽也就在這時候出現了。王振也無非是靠此上位的。

外交能手

相信我,我很天真,很可耐

我是傻逼

伯顏帖木兒身為外邦人,甚至大明朝的仇人,對英宗這麼好,代總豈不汗顏!

「今日一別,何時方得再見,珍重!」

很感人啊,我覺得他在外被俘的經歷完全可以寫成一本很不錯的小說,情節跌宕,但是主旨倒一直沒變,還挺正能量的

「今日一別,何時方得再見,珍重!」

幾天後???????????????????????????

HEHE

勇敢🐂🐂,不拍困難

看了這麼多章,都很好。但是一致沒有留下隻言片語。直到此章,才明白了巧舌如簧,甚至不亞於孔明的舌戰群儒。佩服楊善,也很好奇朱祁鎮,什麼樣的俘虜能讓也先的弟弟這麼奮不顧身的去守護。主角光環實在是太亮了。第一遍還沒看完,等我看完了,我還會再回來看的。太多的人物、事迹需要記住。歷史,是個好東西。讀到大學根本難以觸及多少中國厚重的歷史底蘊。作為一個中國人,確實不合格啊。

????????

不摻雜利益的友情才是真友情!文化熏陶下的人格太有魅力,難怪各民族都認同漢文化!